4 国民の財産を狙う事犯への対策

(1)財産犯(注)の被害額の罪種別状況

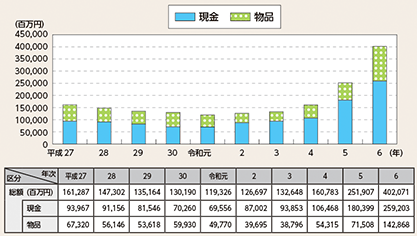

財産犯の被害額の推移は、図表2-30のとおりである。

注:強盗、恐喝、窃盗、詐欺、横領及び占有離脱物横領

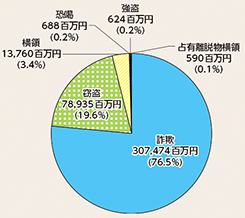

令和6年の財産犯の被害額の罪種別状況は、図表2-31のとおりである。

(2)特殊詐欺等への対策

① 特殊詐欺等の情勢

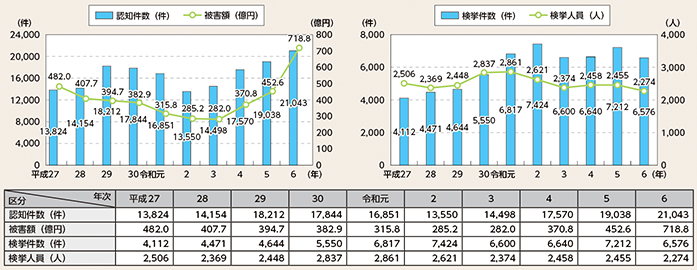

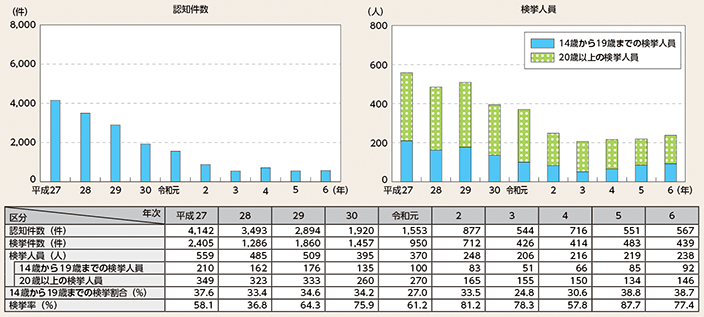

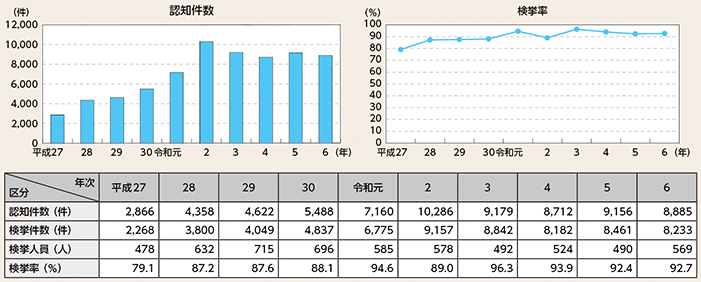

特殊詐欺の認知・検挙状況の推移は、図表2-32のとおりである。

令和6年中の特殊詐欺(注1)の認知件数は4年連続、被害額は3年連続で増加し、被害額は過去最高となるなど、高齢者を中心に多額の被害が生じており、極めて深刻な情勢にある。

また、令和6年中において、SNS型投資・ロマンス詐欺の被害が急増し、同年中の被害額は、特殊詐欺の被害額を大きく上回る約1,272億円に上るなど、極めて憂慮すべき状況にある(注2)。

注1:10頁参照(特集)

注2:2頁参照(特集)

② 「国民を詐欺から守るための総合対策」等に基づく対策の推進

令和7年4月に開催された犯罪対策閣僚会議において、一層複雑化・巧妙化する詐欺等の被害から国民を守るため、「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」(注)が決定され、政府を挙げた詐欺等に対する取組を抜本的に強化することとされた。同対策に基づき、警察では、金融機関やコンビニエンスストア等と連携した各種詐欺防止対策のほか、利用者の本人確認強化等の各種サービスの不正利用を防止するための対策や国際電話利用契約の利用休止等の特殊詐欺に悪用される電話への対策といった犯行ツール対策及び効果的な取締り等を推進している。また、高い発信力を有する著名な方々で構成される「ストップ・オレオレ詐欺47~家族の絆作戦~」プロジェクトチーム(略称:SOS47)では、特殊詐欺等の被害に遭いやすい高齢者への働き掛けのみならず、社会全体における特殊詐欺等の被害防止対策の一層の浸透を目指し、デジタル空間も含めた多種多様な媒体を活用するなどして、被害防止に向けたメッセージを継続的に発信している。

注:4頁参照(特集)

国際電話利用契約の利用休止に関する広報啓発資料

警察庁特別防犯支援官による活動状況

MEMO コンビニエンスストアとの連携強化による特殊詐欺被害防止対策の推進

コンビニエンスストアは、長年にわたる「セーフティステーション活動」を通じて、女性や子供の駆け込み対応、高齢者の保護、特殊詐欺の未然防止等に貢献している。

警察では、地域防犯力の向上につながるこうした活動を支援するため、店舗ごとに指定した担当警察官による定期的な立ち寄り等を強化する取組(いわゆる「コンビニサポートポリス」)を全国において展開しており、特殊詐欺被害防止対策においても、店舗関係者との連携を強化しながら、詐欺の被害が疑われる客への声掛け等を推進している。

担当警察官によるコンビニエンスストア店舗立ち寄り状況

(3)侵入窃盗対策

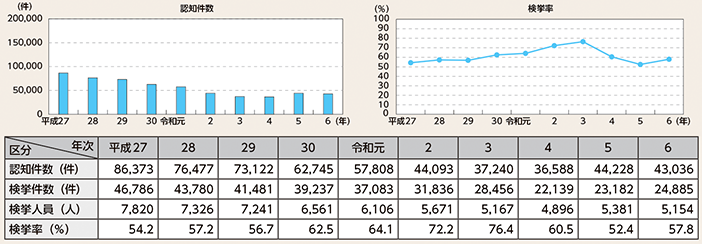

侵入窃盗の認知・検挙状況の推移は、図表2-33のとおりである。侵入窃盗の認知件数は、ピーク時である平成14年(33万8,294件)以降おおむね減少傾向にあり、令和6年中は4万3,036件と、前年より減少した。警察庁、経済産業省、国土交通省及び建物部品関連の民間団体から構成される「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」では、平成16年4月から、侵入までに5分以上の時間を要するなど一定の防犯性能があると評価した建物部品(CP部品)を掲載した「防犯性能の高い建物部品目録」をウェブサイトで公表するなどして、CP部品の普及に努めており、目録には令和7年3月末現在で17種類3,504品目が掲載されている。また、警察庁のウェブサイトに「住まいる防犯110番」(注)を開設し、侵入犯罪対策の広報啓発を推進している。

CP部品だけが表示できる共通標章でCrime Prevention(防犯)の頭文字を図案化したもの

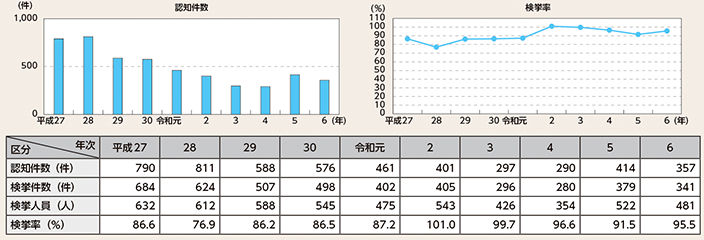

(4)侵入強盗対策

侵入強盗の認知・検挙状況の推移は、図表2-34のとおりである。侵入強盗の認知件数は、ピーク時である平成15年(2,865件)以降おおむね減少傾向にあり、令和6年中は357件と、前年より減少した。

警察では、コンビニエンスストアや金融機関等を対象とした強盗対策として、防犯体制、現金管理の方法、店舗等の構造、防犯設備等について基準を定め、警察官の巡回や機会を捉えた防犯訓練等を実施している。

また、令和6年8月以降、関東地方を中心に相次いで発生した、SNS等で実行犯を募集する手口による連続強盗等事件を受け、防犯カメラの増設が必要な場所を整理するなど、地域防犯力の強化に向けた取組を行っている。

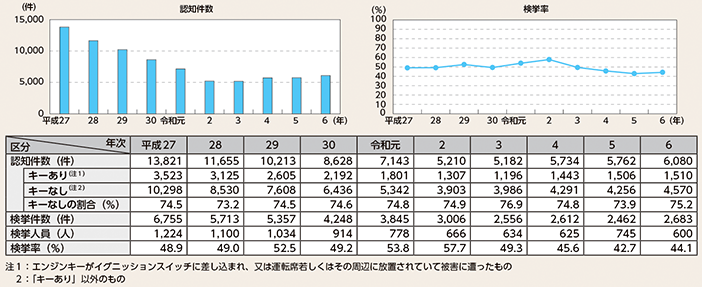

(5)自動車盗対策

自動車盗の認知・検挙状況の推移は、図表2-35のとおりである。

警察庁、財務省、経済産業省、国土交通省及び民間19団体から構成される「自動車盗難等の防止に関する官民合同プロジェクトチーム」では、「自動車盗難等防止行動計画」(平成14年1月策定、令和4年12月改定)に基づき、イモビライザ(注1)等の盗難防止装置やナンバープレート盗難防止ネジ等の普及促進、自動車の使用者に対する防犯指導、広報啓発等を推進している。

こうした取組等の結果、近年における自動車盗の認知件数はピーク時である平成15年(6万4,223件)と比較すると1割以下にまで減少しているが、令和6年中は6,080件と、3年連続で増加傾向にある。また、近年、外国人グループ等により、高値で取引される車種を対象とした自動車盗が実行され、盗品が海外へ不正に輸出されるなどの事案が発生するなど、治安上の課題となっている。このことから、警察庁にワーキンググループを設置し、警察庁ウェブサイトに掲載している「車名別盗難台数の状況」の更新頻度を上げるなどして、国民に対する注意喚起を図るなど、部門横断的な取組を行っている(注2)。

注1:エンジンキーに埋め込まれた送信機から発するIDコードと、車両本体の電子制御装置にあらかじめ登録されたIDコードが一致しなければ、エンジンが始動しない電子式盗難防止装置

注2:36頁参照(トピックスIV)

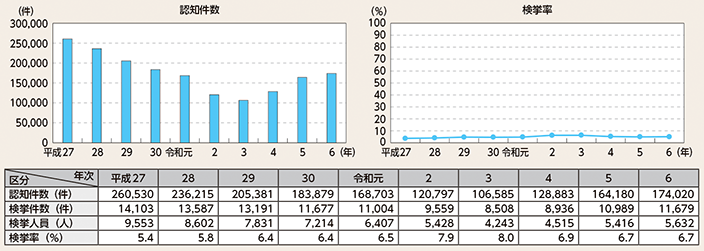

(6)自転車盗対策

自転車盗の認知・検挙状況の推移は、図表2-36のとおりである。

警察庁の要請を踏まえ、平成12年以降、業界団体において、不正開錠に強い錠の普及が促進されたことなどから、ピーク時である平成13年(52万1,801件)以降、自転車盗の認知件数はおおむね減少傾向にあったが、令和6年中は17万4,020件と、3年連続で増加傾向にある。

警察では、引き続き関係機関・団体等と連携し、自転車の利用者に対して施錠の励行や防犯登録の呼び掛けを行うなど、自転車の盗難防止及び被害回復に向けた取組を推進している。

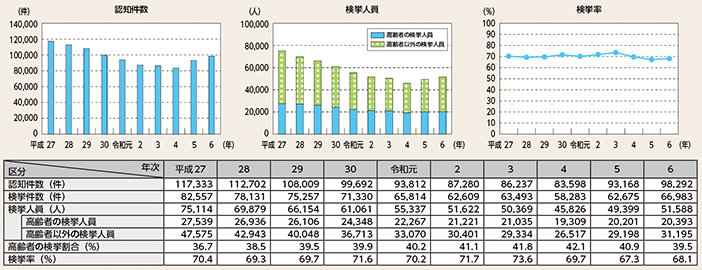

(7)万引き対策

万引きの認知・検挙状況の推移は、図表2-37のとおりである。万引きの認知件数は平成22年以降減少傾向にあったが、令和6年中は9万8,292件と、2年連続で増加し、刑法犯認知件数に占める万引きの認知件数の割合は13.3%と高い水準にある。また、万引きの検挙人員全体に占める65歳以上の高齢者の割合は高い水準にあり、令和6年中は39.5%であった。

近年、一部の外国人が窃盗グループを形成し、海外にいる首謀者からの指示により、国内にいる実行役が化粧品や医薬品、衣料品等を大量に万引きするとともに、万引きした商品を海外で転売するために、盗品回収役の業者が当該商品を輸出するといった組織的犯行に及んでいる例も見受けられる。

警察では、万引きを許さない社会気運の醸成や規範意識の向上を図るため、関係機関・団体等と連携した広報啓発を行うなど、社会を挙げた万引き防止に向けた取組を推進するとともに、組織的な大量万引き事犯に対し実効的な対策を講じるため、警察庁にワーキンググループを設置し、部門横断的な取組を行っている(注)。特に、ドラッグストアにおける大量万引き事犯が治安上の課題となっていることを踏まえ、警察庁において防犯対策指針を作成し、業界団体に対して、自主的な防犯対策について働き掛けを行っている。

注:36頁参照(トピックスIV)

(8)ひったくり対策

ひったくりの認知・検挙状況の推移は、図表2-38のとおりである。ひったくりの認知件数は、ピーク時である平成14年(5万2,919件)以降、おおむね減少傾向にあり、同年から令和6年にかけて5万2,352件(99.0%)減少した。また、ピーク時の平成14年中にひったくりの検挙人員全体の69.3%を占めていた14歳から19歳までの検挙人員は大きく減少している(ひったくりの検挙人員全体の減少数への寄与率(注)は、71.7%)。これらの要因を一概に断定することは困難であるが、街頭防犯カメラの設置や街頭防犯活動等、官民一体となった取組が効果を上げていることや、少年の人口が減少していることなどが考えられる。

注:データ全体の変化を100とした場合に、構成要素となるデータの変化の割合を示す指標

一方で、身近な場所で発生する犯罪であるひったくりは、依然として国民に不安を与えている(注)ことから、警察では、ひったくり事件の発生状況や手口を分析して、ひったくりの被害防止に効果のあるかばんの携行方法や通行方法等について広報啓発を行っているほか、関係機関・団体等と協力し、自転車用のひったくり防止カバー等の普及を促進するなどしている。

注:内閣府が令和3年度に実施した「治安に関する世論調査」(https://survey.gov-online.go.jp/hutai/r03/r03-chian/r03-chian.pdf)によれば、「あなたが、自分や身近な人が被害に遭うかもしれないと不安になる犯罪は何ですか」との問い(複数回答)に対して、「すり、ひったくりなどの携行品を盗む犯罪」と答えた者は24.4%であり、ひったくりに不安を覚えている国民が少なくないことが分かる。

(9)金属盗対策

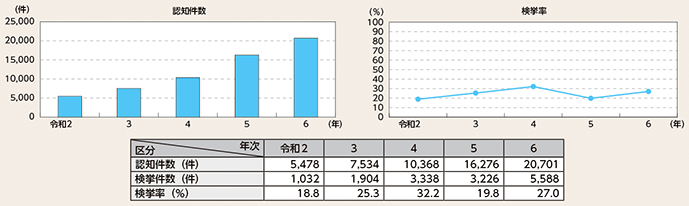

金属盗の認知・検挙状況の推移は、図表2-39のとおりである。

金属盗の認知件数は、統計をとり始めた令和2年以降増加傾向にあり、令和6年中は2万701件であった。

近年、外国人グループ等により太陽光発電施設内の銅線が大量に窃取されるなど、組織的な金属盗等が実行され、治安上の課題となっている。警察では、この種事犯に対し実効的な対策を講じるため、関係機関・団体と連携して、事業者等に対し、防犯情報を提供するとともに、警察庁にワーキンググループを設置し、部門横断的な取組を行っている(注)。

注:36頁参照(トピックスIV)

(10)悪質商法事犯対策

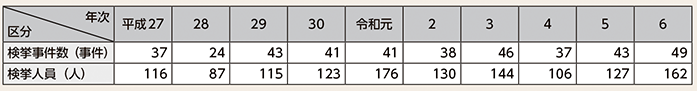

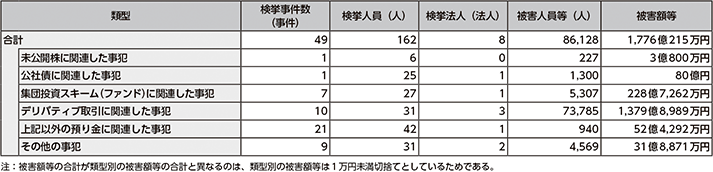

① 利殖勧誘事犯(注1)

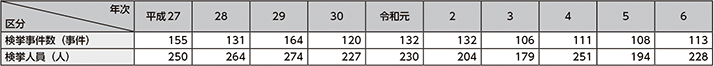

利殖勧誘事犯の検挙状況の推移は、図表2-40のとおりである。令和6年中は、預り金に関連した事犯(注2)の検挙が目立った。

注1:出資法、金融商品取引法、無限連鎖講の防止に関する法律等の違反に係る事犯。捜査の結果、詐欺に当たるものも含まれる。

注2:勧誘時に「元本保証」をうたったことにより、出資法第2条にいう預り金(業として、不特定多数の者から元本を保証して金銭を受け入れる行為)に該当する事犯で、商材が未公開株、公社債、集団投資スキーム(ファンド)及びデリバティブ取引に該当しないもの。勧誘時に「元本保証」をうたってはいるものの、投資の名目とされる商材が明確ではない場合を含む。

利殖勧誘事犯では、被害者が被害に遭ってから気付くまでに時間を要する場合が多いことから、警察では、同事犯の被害拡大防止のため、早期の事件化を図るとともに、犯罪に利用された預貯金口座の金融機関への情報提供等を推進しており、令和6年中は同事犯に関する情報提供を366件実施した。

CASE

会社役員の男(43)らは、内閣総理大臣の登録を受けないで、平成28年3月頃から令和4年10月頃にかけて、インターネット上で店頭デリバティブ取引の自動売買システム取引サイトを運営して、全国の顧客約1万8,100人から証拠金約13億3,700万円の預託を受け、顧客を相手方として店頭デリバティブ取引を行い、もって、無登録で第一種金融商品取引業を行った上、顧客らに同取引業におけるクレジットカード決済によって支払わせた証拠金を、同男らが管理する会社名義の普通預金口座に振込入金させ、犯罪収益等の取得につき、事実を仮装するなどした。令和6年5月までに、同男ら13人及び3法人を金融商品取引法違反(無登録営業)で、同男ら8人及び1法人を組織的犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)で、会社役員の男(41)ら2人及び1法人を職業安定法違反(有害業務の職業紹介)で検挙した(神奈川)。

② 特定商取引等事犯(注)

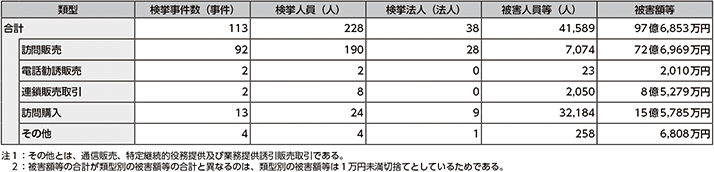

特定商取引等事犯の検挙状況の推移は、図表2-42のとおりである。令和6年中の検挙事件を類型別にみると、訪問販売に関連した事犯の検挙が目立った。

注:訪問販売、電話勧誘販売等で事実と異なることを告げるなどして商品の販売や役務の提供を行う悪質商法。具体的には、訪問販売等の特定商取引を規制する特定商取引法違反及び特定商取引に関連する詐欺、恐喝等に係る事犯

特定商取引等事犯では、被害者が被害に遭っていることに気付いたとしても、被害者自身で解決しようとして届出までに時間を要する場合がみられるほか、依然として高齢者宅を狙った住宅リフォーム工事等の点検商法に係る事犯等が確認されていることから、警察では、ウェブサイト等を通じて警察や関係機関への早期の相談を呼び掛けている。

CASE

会社役員の男(42)らは、令和5年5月から令和6年8月にかけて、訪問販売に係る屋根裏修繕工事等の役務提供契約について勧誘をするに際し、顧客方屋根裏にシロアリが生息しておらず、駆除の必要がないのに、「柱がボロボロになっています。シロアリです。工事が必要です。このまま放っておいたらまずいですよ」などとうそを言い、4県の約460人から約4億2,000万円をだまし取るなどした。令和6年11月までに、同男ら8人を詐欺罪及び特定商取引法違反(不実の告知等)で、1法人を特定商取引法違反(不備書面交付)で検挙した(石川)。

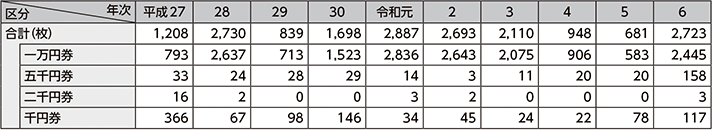

(11)通貨偽造犯罪対策

偽造日本銀行券の発見枚数(注)の推移は図表2-44のとおりであり、近年は、精巧に偽造された日本銀行券が海外から日本国内へ大量に持ち込まれる事案が発生している。

注:届出等により警察が押収した枚数

また、令和6年7月、20年ぶりに新しい日本銀行券が発行された。新しい日本銀行券には、従来の偽造防止技術に加え、3Dホログラム等、新たに高度な偽造防止技術が施されている。

警察庁では、財務省、日本銀行等と連携して、不審な通貨を見つけた場合には、直ちに警察や日本銀行に届け出るように呼び掛けるなどして、引き続き国民の注意を喚起している。

MEMO 「従来の紙幣は使えなくなる」などとかたる詐欺等に注意!

警察庁では、新しい日本銀行券の発行に便乗して、「従来の紙幣は使えなくなる」などとかたり、新紙幣との交換名目に紙幣をだまし取ろうとする詐欺等の被害を防止するため、財務省及び日本銀行と連携し、ポスターやウェブサイトを活用した広報啓発活動に努めている。

偽造防止対策ポスター

(12)カード犯罪(注)対策

カード犯罪の認知・検挙状況の推移は、図表2-45のとおりである。

注:クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカード及び消費者金融カードを悪用した犯罪

警察では、早期検挙のため捜査を徹底するほか、口座名義人からキャッシュカード等の盗難・紛失等の届出があった場合にカードの利用停止を促すなど、被害の拡大防止に努めている。

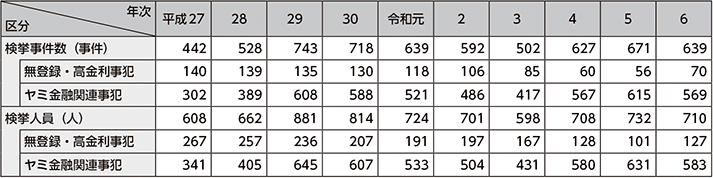

(13)ヤミ金融事犯対策

ヤミ金融事犯の検挙状況の推移は、図表2-46のとおりであり、無登録・高金利事犯(注1)の検挙事件数及び検挙人員は、近年減少傾向にあったものの、令和6年中は増加に転じ、ギフトカードの売買を仮装した手口やいわゆる「先払い買取現金化」の手口(注2)等の巧妙な手口による犯罪が発生している。また、貸金業に関連した犯罪収益移転防止法違反、詐欺、携帯電話不正利用防止法違反等に係る事犯(ヤミ金融関連事犯)については、前年より減少している。

注1:貸金業法違反(無登録営業)及び出資法違反(高金利等)に係る事犯

注2:先払いによる商品売買を装い、商品の先払いの代金として実質的に金銭を交付した上で、後日売買契約を解除させ、代金の返還と高額な違約金を求めるという形をとることで、実質的に貸付けを行う手口

なお、無登録・高金利事犯のうち、携帯電話や預貯金口座を利用して非対面で実行されるものについては、令和6年中は、検挙事件数の22.9%、検挙人員の41.7%を占めている。また、暴力団が関与した事犯の割合は、20.0%であった。

警察では、ヤミ金融事犯に利用された預貯金口座の金融機関への情報提供、レンタル携帯電話等の解約に関する事業者への要請等の総合的な対策を行っており、令和6年中の同事犯に関する金融機関への情報提供件数は7,477件、レンタル携帯電話事業者への解約要請件数は668件であった。

CASE

会社役員の男(43)らは、貸金業の登録を受けることなく、令和2年5月頃から令和5年4月頃にかけて、インターネット上で融資を申し込んできた顧客約3,500人に対し、ギフトカードを代金先払いで買い取ったかのように仮装して、法定利息の約23倍から約50倍で金銭を貸し付け、返済のためギフトカードを郵送させ、それを買取り店で現金化する方法により、元利金合計約4億9,600万円を受領した。令和6年6月までに、同男ら8人及び1法人を貸金業法違反(無登録営業)、出資法違反(脱法行為)等で検挙した(神奈川)。

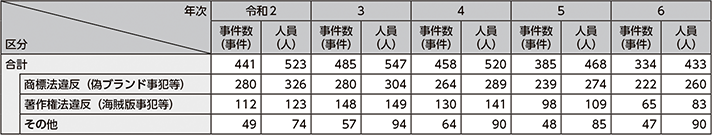

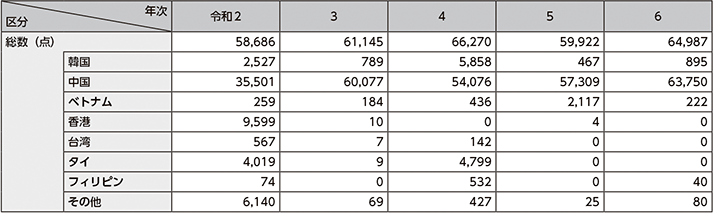

(14)知的財産権侵害事犯対策

① 商標権侵害事犯(注1)及び著作権侵害事犯(注2)

知的財産権侵害事犯の検挙状況の推移は、図表2-47のとおりである。偽ブランド事犯等の商標権侵害事犯及び海賊版事犯等の著作権侵害事犯においては、インターネットを利用して侵害行為が行われる場合が多いことから、警察では、サイバーパトロール等による端緒情報の把握に努めている。

注1:商標法違反に係る事犯

注2:著作権法違反に係る事犯

また、不正商品対策協議会(注)の活動への参加をはじめ、権利者等と連携した知的財産権の保護及び不正商品の排除に向けた広報啓発活動を推進している。

注:不正商品の排除及び知的財産権の保護を目的として、知的財産権侵害に悩む各種業界団体により設立された任意団体。警察庁等の関係機関と連携し、シンポジウムの主催や各種催物への参加を通じて、広報啓発活動、海外における不正商品販売の実態調査、海外の捜査機関や税関等に対する働き掛け等を行っている。

② 営業秘密侵害事犯(注)

営業秘密侵害事犯については、令和6年中、22事件45人を検挙した。

警察では、各都道府県警察で指定された営業秘密保護対策官が、営業秘密の侵害に係る相談への対応や、事件化する場合の捜査等について、第一線たる警察署の捜査員等に必要な指導を行うことなどにより、警察における対応能力の一層の向上を図っているほか、被害の早期届出の必要性について企業に啓発するための取組を推進している。

注:不正競争防止法第21条第1項、第2項、第4項及び第5項に係る事犯

CASE

電気通信事業者の元派遣社員の男(63)は、令和5年1月、不正の利益を得る目的で、勤務する会社の営業秘密の管理に係る任務に背き、同社から貸与されたパソコンを操作して、同社が管理するサーバコンピュータにアクセスし、同社の営業秘密である顧客情報のファイルデータを同パソコンに保存して複製し、営業秘密を領得するとともに、領得した営業秘密を開示した。令和6年1月、同男を不正競争防止法違反(営業秘密の領得・開示)で逮捕した(岡山)。