3 子供の安全を守るための取組

(1)子供を犯罪から守るための取組

① 子供が被害者となる犯罪

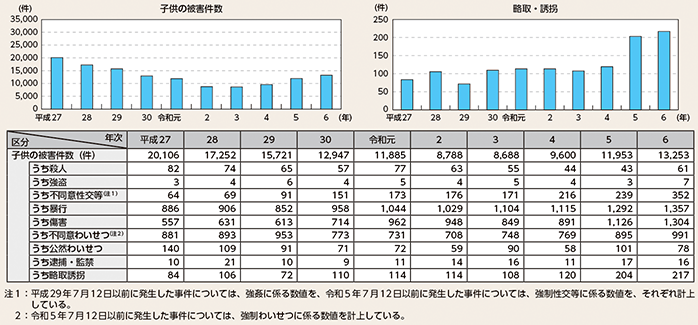

13歳未満の子供が被害者となった刑法犯の認知件数(以下「子供の被害件数」という。)は、図表2-23のとおりである。同図表に掲げる罪種のうち、認知件数に占める子供の被害件数の割合が最も高い罪種は略取誘拐であり、令和6年中は36.9%(認知件数588件のうち217件)であった。

② 子供の生活空間における安全対策

ア 学校や通学路の安全対策

「登下校防犯プラン」(平成30年6月登下校時の子供の安全確保に関する関係閣僚会議決定)等に基づき、警察では、子供が被害者となる犯罪を未然に防止し、子供が安心して登下校をすることができるよう、教育委員会・学校、自治体、保護者、見守りに関わる地域住民等と連携し、通学路や登下校時の集合場所等の点検を実施するとともに、こうした場所への重点的な警戒・パトロールを実施しているほか、スクールサポーター(注)を学校へ派遣している。また、防犯ボランティア団体、事業者等の多様な担い手と連携した子供の見守り活動を行うなど、学校や通学路等における子供の安全確保に係る各種の取組を推進している。

このほか、令和5年3月、埼玉県内において、刃物を持った少年が学校に侵入し、教員に対して切り付ける事件が発生したことを受け、文部科学省において、不審者の学校侵入防止対策を強化することとされたことから、警察においても、安全対策に関して、教育委員会・学校に指導・助言をするなど、学校安全の確保に向けた対策の支援等を行っている。

注:106頁参照

イ 被害防止教育の推進

警察では、子供に犯罪被害を回避する能力等を身に付けさせるため、小学校等において学年や理解度に応じ、紙芝居、演劇、ロールプレイング方式等により、危険な事案への対応要領等について子供が考えながら参加・体験ができる防犯教室、地域安全マップ作成会等を関係機関・団体と連携して開催している。また、教職員に対しては、不審者が学校に侵入した場合の対応要領の指導等を行っている。

ウ 情報発信活動の推進

警察では、子供が被害に遭った事案等の発生に関する情報を子供や保護者に対して迅速に提供することができるよう、警察署と教育委員会、小学校等との間で情報共有体制を整備するとともに、都道府県警察のウェブサイトや電子メール等を活用した情報発信を行うなど、地域住民に対する情報提供を実施している。

エ ボランティアに対する支援

警察では、「子供110番の家」として、危険に遭遇した子供の一時的な保護と警察への通報等を行うボランティアに対し、ステッカーや対応マニュアル等を配布するなどの支援を行っているほか、防犯ボランティア団体が行う見守り活動に関する指導や合同パトロールを実施するなど、自主防犯活動を支援している。

CASE

青森県警察では、令和6年9月及び同年10月、声掛け事案等の被害に遭いやすい小学生を対象として、保護者や防犯ボランティアを交えた参加・体験型の「地域安全マップづくり教室」を開催し、小学生の危機回避能力向上と地域全体の防犯能力向上を図った。

③ 子供女性安全対策班による活動の推進

警察では、都道府県警察本部に設置された子供女性安全対策班(JWAT(注))が、子供や女性を対象とする性犯罪等の前兆とみられる声掛け、つきまとい等の事案に関する情報収集、分析等により行為者を特定し、検挙又は指導・警告措置を講じている。検挙活動等に加え、これらの先制・予防的活動を積極的に推進していくことによって、子供や女性を被害者とする性犯罪等の未然防止に努めている。

注:Juvenile and Woman Aegis Teamの略

④ 子供対象・暴力的性犯罪出所者の再犯防止措置制度の運用

警察では、16歳未満の子供を被害者とした不同意わいせつ等の暴力的性犯罪で服役して出所した者について、法務省から情報提供を受け、都道府県警察において、その所在確認を実施しているほか、必要に応じて当該出所者の同意を得て面談を行うなど、再犯防止に向けた措置を講じている。

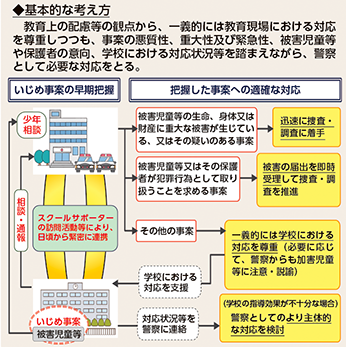

(2)いじめ事案への対応

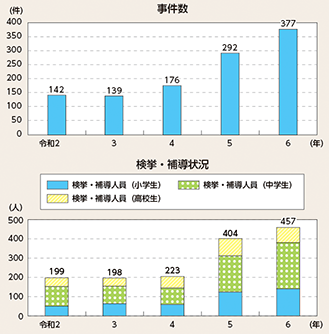

近年のいじめ(注)に起因する事件数及び検挙・補導状況は図表2-24のとおりであり、いずれも前年より大幅に増加した。また、令和6年中の検挙・補導人員(457人)のうち、その約5割を中学生が占めている。

注:いじめの定義は、平成25年6月に制定されたいじめ防止対策推進法第2条に定める「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」としている。

警察では、いじめ防止対策推進法の趣旨に基づき、少年相談活動やスクールサポーターの学校への訪問活動等により、いじめ事案の早期把握に努めるとともに、把握したいじめ事案の悪質性、重大性及び緊急性、いじめを受けた児童生徒(以下「被害児童等」という。)及びその保護者の意向、学校等の対応状況等を踏まえ、学校等と緊密に連携しながら、必要な対応を推進している。

(3)少年(注1)の福祉を害する犯罪への対策と有害環境対策

警察では、福祉犯(注2)の取締り、被害少年の発見・保護、インターネット上の違法情報・有害情報の把握等をはじめ、少年を取り巻く有害環境対策を推進している。特に児童買春、児童ポルノの製造等の子供の性被害(注3)に係る対策については、令和4年5月に犯罪対策閣僚会議において策定された「子供の性被害防止プラン(児童の性的搾取等に係る対策の基本計画)2022」に基づき、関係機関・団体等と連携して以下の取組を推進している。

注1:20歳未満の者

注2:少年の心身に有害な影響を与え、少年の福祉を害する犯罪をいう。例えば、児童買春・児童ポルノ禁止法違反、児童福祉法違反(児童に淫行をさせる行為等)、労働基準法違反(年少者の危険有害業務等)等が挙げられる。

注3:児童に対する性的搾取(児童に対し、自己の性的好奇心を満たす目的又は自己若しくは第三者の利益を図る目的で、児童買春、児童ポルノの製造その他の児童に性的な被害を与える犯罪行為をすること及び児童の性に着目した形態の営業を行うことにより児童福祉法第60条に該当する行為をすること並びにこれらに類する行為をすることをいう。)及びその助長行為(児童買春の周旋、児童買春等目的の人身売買、児童の性に着目した形態の営業のための場所の提供、児童ポルノの提供を目的としたウェブサイトの開設等をいう。)

① 少年の福祉を害する犯罪への対策

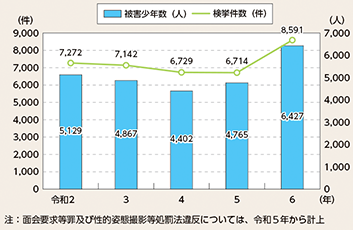

福祉犯の被害少年数及び検挙件数は図表2-26のとおりであり、令和5年に改正刑法及び性的姿態撮影等処罰法が施行されたことを受けて、福祉犯に面会要求等罪や性的姿態等撮影罪が追加されたことなどから、令和6年は被害少年数、検挙件数が共に大幅に増加した。

被害少年を早期に発見・保護するとともに、新たな被害を発生させないため、警察では、積極的な取締り等の取組を推進している。また、国民からの情報提供、インターネット・ホットラインセンター(IHC)(注)からの通報、街頭補導活動、サイバーパトロール等による端緒情報の把握に努めるとともに、情報の分析、積極的な取締り等を推進している。

注:121頁参照(第3章)

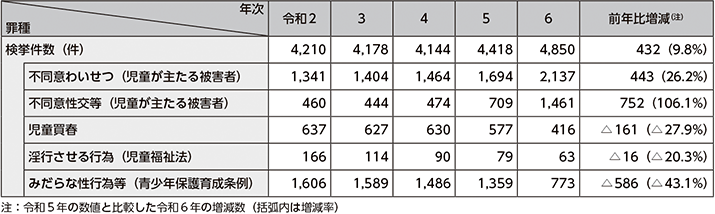

ア 児童買春事犯等(注)

児童買春事犯等の検挙件数は、前年より増加した。中でも、不同意性交等罪の検挙件数は前年から752件(106.1%)、不同意わいせつ罪の検挙件数は前年から443件(26.2%)それぞれ増加した。

注:不同意性交等、不同意わいせつ、児童買春、淫行させる行為(児童福祉法)及びみだらな性行為等(青少年保護育成条例)

イ 児童ポルノ

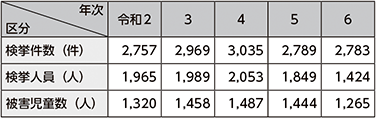

令和6年中の児童ポルノ事犯の検挙件数、検挙人員及び被害児童数(注)は図表2-28のとおりである。被害態様別でみると、児童が自らを撮影した画像に伴う被害が約4割を占めた。

注:児童ポルノ事犯の検挙を通じて、新たに特定された被害児童数

警察では、関係機関・団体と緊密な連携を図りながら、低年齢児童を狙ったグループや児童ポルノ販売グループによる悪質な事犯等に対する取締りの強化、国内サイト管理者等に対する児童ポルノ画像の削除依頼、被害児童に対する支援等を推進している。

また、オンライン上の児童ポルノ事犯が国内だけでなく海外でも発生していることから、国内外の情勢や取組、取締り手法等を共有するため、外国捜査機関や民間事業者等を招致し、「子供の性被害防止セミナー」を開催して関係機関との連携強化を図ったほか、国際連携強化の一環として、6つの国と地域(日本、シンガポール、韓国、香港、タイ及びマレーシア)において、オンライン上の児童ポルノ事犯の取締りに係る国際協同オペレーションを実施し、合計で544人の被疑者を検挙した。

「子供の性被害防止セミナー」の開催状況

国際協同オペレーションにおける被疑者の検挙状況

② 少年を取り巻く有害環境への対策

繁華街等において、JKビジネス等の少年に有害な影響を与える悪質な営業が行われており、こうした営業に巻き込まれた少年が児童買春等の犯罪被害に遭うことが懸念されることから、警察では、各地域の実態の把握に努めるとともに、これらの営業において稼働している児童等に対する補導、立ち直り支援等の取組を推進している。

また、少年にとって有害な商品等を取り扱う店等に対して、少年の健全育成のための自主的措置が促進されるよう指導・要請を行うなど、有害環境対策を推進している。

警察では、時代とともに有害環境が変遷していることを踏まえ、現状に応じた対策を推進することとしている。

有害な商品を扱う自動販売機の調査状況

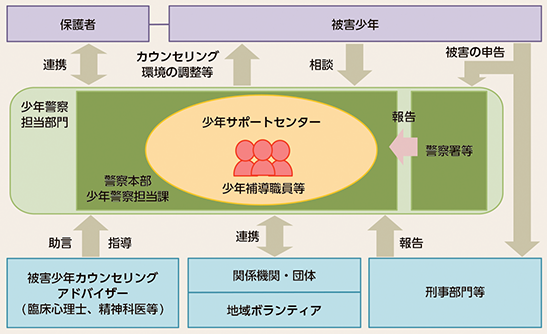

(4)少年の犯罪被害への対応

警察では、犯罪の被害に遭った少年に対し、警察本部に設置された少年サポートセンター等に所属する少年補導職員(注)を中心として、カウンセリング等の継続的な支援を行うとともに、大学の研究者、精神科医、臨床心理士等の専門家を被害少年カウンセリングアドバイザーとして委嘱し、支援を担当する職員が専門的な助言を受けることができるようにしている。

また、犯罪の被害に遭った児童からの事情聴取については、繰り返し重複した事情聴取が行われる場合、児童にとって過度な心身の負担となるおそれがあることなどから、検察及び児童相談所との連携を強化し、警察を含めた三者の代表者による事情聴取や早期情報共有等を推進している。

注:特に専門的な知識及び技能を必要とする活動を行わせるため、その活動に必要な知識と技能を有する警察職員(警察官を除く。)のうちから警視総監又は道府県警察本部長が命じた者で、少年の非行防止や立ち直り支援等の活動において、重要な役割を果たしている。令和7年4月1日現在、全国に814人の少年補導職員が配置されている。