3 子供の交通安全の確保

(1)子供が関係する交通事故の特徴

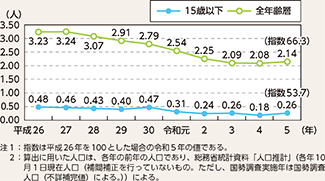

令和5年中の交通事故による15歳以下の子供の死者数は40人であり、同年齢層の人口10万人当たりの死者数は、全年齢層に比べても大幅に少なく、過去10年間の減少率も大きい。

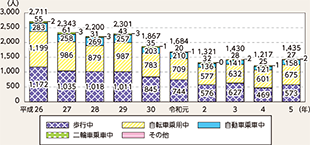

15歳以下の子供の死者・重傷者数は減少傾向となっていたが、令和2年以降はほぼ横ばいで推移している。これを状態別にみると、令和5年中は、自転車乗用中、歩行中の順に多くなっている。

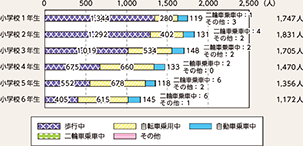

また、平成26年から令和5年までの期間における小学生の死者・重傷者数を学齢別にみると、小学2年生が最も多く、各学齢を更に状態別でみると、低学年ほど歩行中の事故、高学年になるほど自転車乗用中の事故の割合が高くなっている。

(2)子供の交通事故防止対策

警察では、心身の発達段階に応じた段階的かつ体系的な交通安全教育を推進している。

幼児に対しては、チャイルドシートの使用等の幼児に特有の内容のほか、自らの判断で行動する歩行者となるために基本となる交通ルールや交通マナー等を習得させるため、幼稚園・保育所、保護者等と連携して、腹話術や紙芝居等の視聴覚に訴える教育手法を取り入れた交通安全教室等を実施している。

児童に対しては、歩行者及び自転車利用者として必要な技能・知識を習得させるとともに、道路交通における危険を予測し、これを回避して安全に通行する意識及び能力を高めるため、小学校、PTA等と連携した交通安全教育を実施している。

中学生に対しては、自転車で安全に道路を通行するために必要な技能・知識を習得させるとともに、自己の安全のみならず他人の安全にも配慮することができるようにするため、中学校、PTA等と連携した自転車教室等を実施している。

このほか、令和3年6月に千葉県八街市で下校中の小学生の列にトラックが衝突して5人が死傷する痛ましい交通事故が発生したことを受け、警察では、教育委員会、学校、道路管理者等と連携して通学路における合同点検を実施し、その結果を踏まえ、対策が必要な箇所については、速度規制や登下校時間帯に限った車両通行止め等によるソフト面での対策に加え、信号機、横断歩道等の交通安全施設等の整備等によるハード面での対策を実施している。また、可搬式速度違反自動取締装置を活用して子供の通行が多い生活道路等における取締りを推進するなど、子供の交通安全の確保に取り組んでいる。

幼児に対する交通安全教育