第2章 生活安全の確保と犯罪捜査活動

第1節 犯罪情勢とその対策

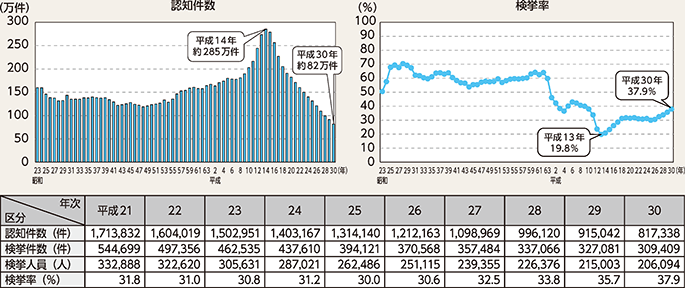

我が国の犯罪情勢を測る指標のうち、刑法犯認知件数の総数については、平成30年(2018年)は81万7,338件となり、前年に引き続き戦後最少を更新した。その内訳を見ると、官民一体となった総合的な犯罪対策や様々な社会情勢の変化を背景に、総数に占める割合の大きい街頭犯罪及び侵入犯罪については、平成14年をピークに一貫して減少している(注1)。しかし、特殊詐欺については、前年比では減少したものの、依然として高い水準にあり、その犯行手口も変化しているなど、深刻な状況が続いている。

また、刑法犯認知件数以外の指標について見ると、サイバー犯罪の検挙件数が高い水準で推移している中、警察庁が検知したサイバー空間における探索行為等とみられるアクセスの件数が増加傾向(注2)にあり、その標的も拡大している状況がうかがわれる。これらの指標をもって情勢を正確に把握することは難しいものの、近年、国内外で様々なサイバー攻撃や仮想通貨の不正送信事犯等が発生していることを踏まえると、サイバー空間における脅威は深刻化している状況にあるといえる。

ストーカー事案については、前年比では減少したものの、引き続き、相談等件数及び検挙件数が高い水準で推移(注3)している。また、配偶者からの暴力事案等及び児童虐待についても、配偶者からの暴力事案等の相談等件数及び虐待の通告児童数が増加傾向にあり、その検挙件数もそれぞれ増加傾向(注4)にある。これらの指標をもって事案の発生状況を正確に把握することは難しいものの、情勢は引き続き留意すべきものといえる。内閣府が実施している「治安に関する世論調査」(注5)でも、身近な不安を感じる犯罪としてインターネット利用犯罪や特殊詐欺に加えてストーカー行為を挙げる国民が増加していることがうかがえる。

このように、近年の犯罪情勢は、総数に占める割合の大きい罪種・手口を中心に刑法犯認知件数の総数が継続的に減少しているものの、必ずしも当該指標では捉えられない情勢もあり、依然として予断を許さない状況にある。

注1:罪種別にみると、窃盗及び器物損壊等で前年からの減少数の約90%を占めている。

注2:151頁参照

注3:88頁参照

注4:88、89頁参照

注5:平成29年9月実施(https://survey.gov-online.go.jp/tokubetu/h29/h29-chian.pdf)。本調査において、不安を感じる犯罪として「ストーカー行為」を挙げた人の割合は、平成24年調査における24.8%から33.1%へ増加した。また、「インターネットを利用した犯罪」を挙げた人の割合は42.3%から60.7%へ、「振り込め詐欺や悪質商法などの詐欺」を挙げた人の割合は43.4%から50.4%へそれぞれ増加した。

1 刑法犯

(1)刑法犯の認知・検挙状況

刑法犯の認知・検挙状況の推移は、図表2-1のとおりである。

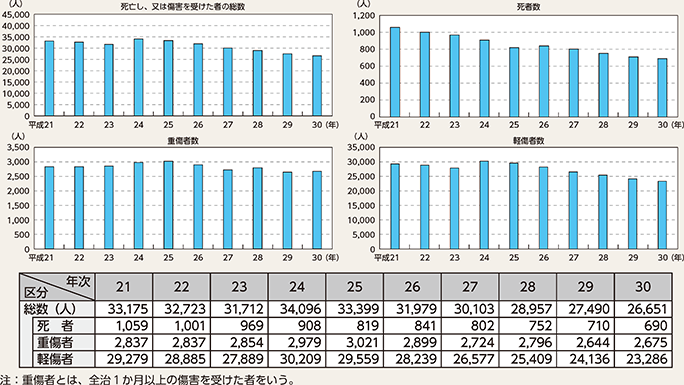

(2)刑法犯による身体的被害の状況

刑法犯により死亡し、又は傷害を受けた者の数の推移は、図表2-2のとおりである。平成15年以降、いずれの数も減少傾向にある。

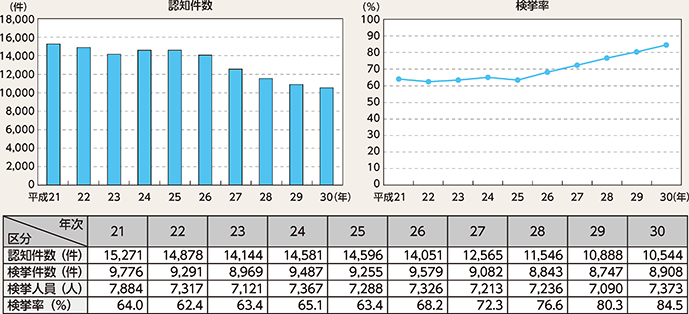

(3)重要犯罪(注)の認知・検挙状況

重要犯罪の認知・検挙状況の推移は、図表2-3のとおりである。平成30年中の重要犯罪の認知件数は、ピーク時である平成15年の2万3,971件と比べ1万3,427件(56.0%)減少した。検挙率は、平成25年以降は上昇傾向にあり、平成30年は84.5%であった。

注:殺人、強盗、強制性交等、強制わいせつ、放火、略取誘拐及び人身売買

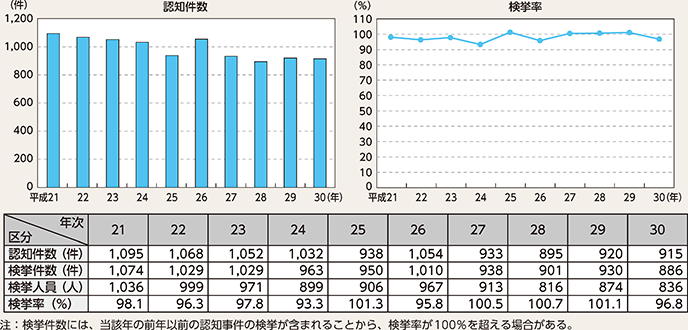

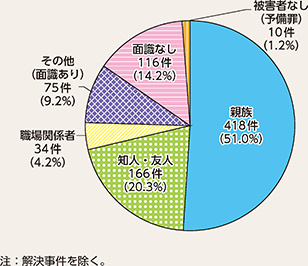

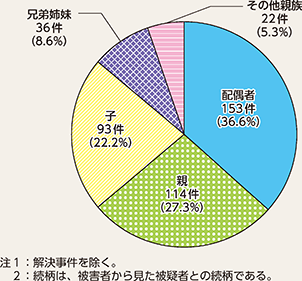

① 殺人

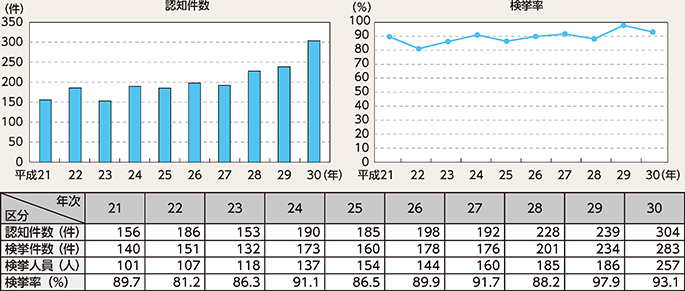

殺人の認知・検挙状況の推移は、図表2-4のとおりである。

② 強盗

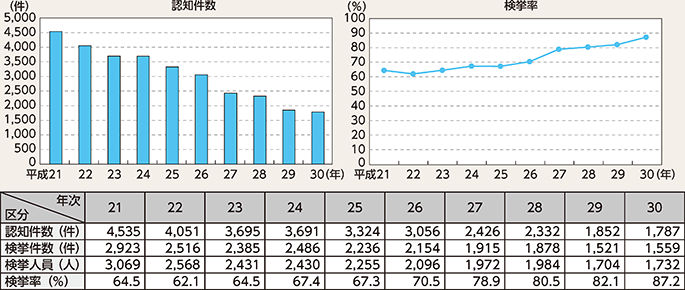

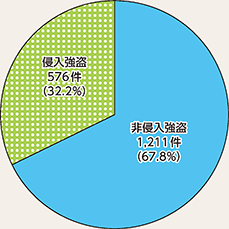

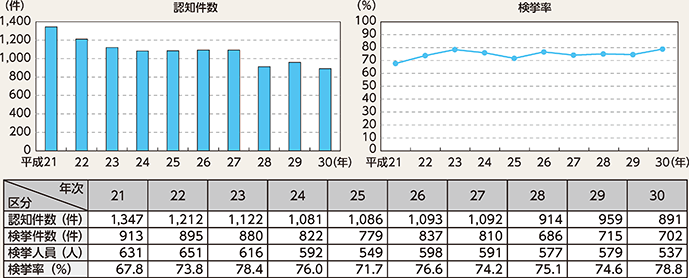

強盗の認知・検挙状況の推移は、図表2-7のとおりである。

③ 強制性交等・強制わいせつ

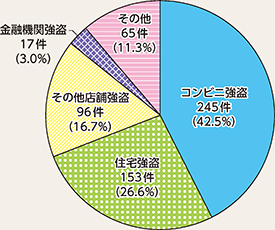

強制性交等の認知・検挙状況の推移は、図表2-10のとおりである。

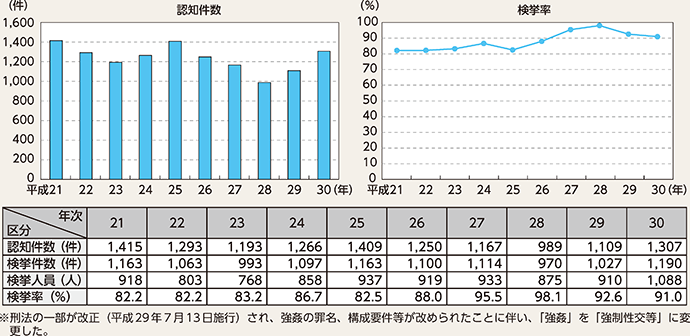

また、強制わいせつの認知・検挙状況の推移は、図表2-11のとおりである。

④ 放火

放火の認知・検挙状況の推移は、図表2-12のとおりである。

⑤ 略取誘拐・人身売買

略取誘拐・人身売買の認知・検挙状況の推移は、図表2-13のとおりである。略取誘拐・人身売買の認知件数を被害者の男女別でみると、女性が被害者である割合は、平成30年は81.3%であった。