2 事件・事故への即応

交番、駐在所等の警察官は、事件、事故等が発生した際、直ちに現場に向かい、被疑者の逮捕等の措置を執っている。警察では、警察官が迅速に現場に駆けつけられるよう、110番通報の受理や警察署等への指令を行うシステムを整備するとともに、パトカー等の活用による機動力の強化に努めている。

(1)110番通報

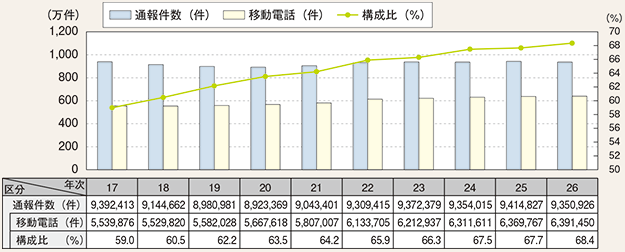

平成26年中の110番通報受理件数(注)は、約935万件と前年より約6万件減少した。これは約3.4秒に1回、国民約13.6人に1人の割合で通報したことになる。また、携帯電話等の移動電話からの110番通報が68.4%を占め、過去最高を記録した。

これらの110番通報のうち、緊急の対応を必要としない各種照会、要望・苦情・相談等の通報が24.1%を占めていることから、警察では、そのような緊急の対応を必要としない通報には「#9110」番を利用するよう呼び掛け、適切な110番通報の利用を促している。

(2)通信指令

① 通信指令システム

110番通報に迅速かつ的確に対応するため、都道府県警察には通信指令室が設けられている。110番通報を受理した通信指令室では、直ちに通報内容を警察署等に伝え、地域警察官を現場に急行させるとともに、必要に応じて緊急配備(注1)の発令等を行っている。平成26年中の緊急配備の実施件数は、前年と比べ526件(6.3%)減少し、7,786件となった。

また、26年中に警察本部の通信指令室で直接受理した110番通報に対するリスポンス・タイム(注2)の平均は、7分0秒であった。

警察では、増加する携帯電話等からの110番通報に的確に対応するため、携帯電話等で110番通報した際に、音声通話と同時に発信者の位置情報が通知されるシステム(位置情報通知システム)を全都道府県警察において運用するなど通信指令システムの高度化を図っている。

注2:通信指令室が110番通報を受理し、パトカー等に指令してから警察官が現場に到着するまでの所要時間

通信指令室

事例

26年3月、郵便局で発生した強盗事件において、同郵便局からの非常通報を受理した愛知県警察が直ちに緊急配備を行い、機動捜査隊がヘリコプター等と連携した捜索を行った結果、約20分後に被疑者の男(63)を発見し、強盗罪で逮捕した(愛知)。

② 地域警察デジタル無線システム

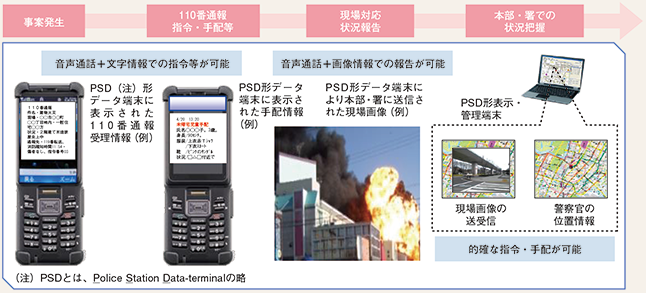

警察では、音声通信のみであった従来の無線システムに代えて、高度化した音声通信機能及びデータ通信機能を有する地域警察デジタル無線システムを整備し、23年3月から各道府県警察(注)において順次運用を開始した。

同システムの整備により、通信指令室で受理した110番通報の内容、各種事案の現場で撮影した画像、GPSで測位された警察官の位置情報等の情報を、通信指令室、警察署及び現場の警察官が組織的に共有することが可能となった。

事例

26年5月、コンビニエンスストアで発生した強盗事件において、110番通報を受理した宮崎県警察が直ちに現場に警察官を急行させ、PSD形データ端末で撮影した防犯カメラの被疑者の画像を捜索中の警察官に一斉配信した結果、約10分後に被疑者の男(72)を発見し、強盗罪で逮捕した(宮崎)。

③ 通信指令を担う人材の育成強化

警察では、110番通報の受理、指令及び無線報告の技能を競う全国通信指令・無線通話技能競技会を開催するなど、通信指令技能の向上を目的とした教育訓練を行うともに、通信指令の知識・技能に関する検定制度を設けて、組織的な人材育成に努めている。

また、卓越した通信指令の技能を有する者として選抜された、警察庁指定広域技能指導官や都道府県警察の技能指導官等が実践的な指導等を通じて後進の育成に当たっている。

全国通信指令・無線通話技能競技会

(3)初動警察活動の強化

① 通信指令機能の強化等

警察庁では、平成20年から初動警察刷新強化の取組を進めてきており、現在はその定着化に努めている。また、国家公安委員会では、21年9月、「警察通信指令に関する規則」を制定し、通信指令室が初動警察における司令塔としての役割を果たすことができるよう、その位置付けや権限を明確化するとともに、通信指令を行う際の組織的活動、人材の育成、関係都道府県警察の連携等の原則を定めた。これらを受けて、都道府県警察では、通信指令機能の強化や、事案対応能力の強化等に重点的に取り組んでいる。

無差別殺傷事件を想定した訓練

② 実践的な訓練の実施

警察では、事案対応能力の更なる強化を図るため、無差別殺傷事件その他の重大事案の発生を想定した実践的かつ効果的な訓練を継続的に実施している。

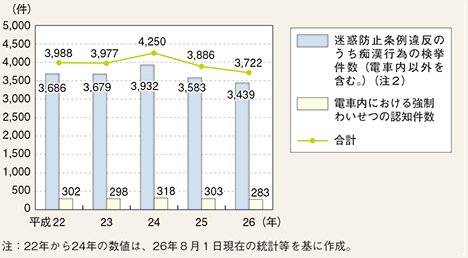

(4)鉄道警察隊の活動

鉄道警察隊は、列車内における警乗(注1)、駅等の鉄道施設及びその周辺のパトロールや警戒警備を行い、痴漢(注2)、すり、置き引き等の犯罪の予防及び検挙を行っている。また、痴漢の被害に遭った女性から相談を受理した場合は、女性に同行して身辺の警戒を行うなどしている。

注2:各都道府県警察のいわゆる迷惑防止条例のうち、卑わいな行為等を禁止する規定に係る検挙件数及び検挙人員は、「痴漢」、「のぞき見」、「下着等の撮影」、「透視によるのぞき見」、「透視による撮影」、「通常衣服を着けない場所における盗撮」及び「(その他)卑わいな言動」の区分により報告を求めているが、そのうち「痴漢」として都道府県警察から報告を受け、集計した数値を示したもの

事例

平成26年2月、通勤時間帯中のすり及び置き引き事案の多発していた路線において警戒中の鉄道警察隊員が、不審な行動をする男(41)を発見し、その動向を注視しながら追跡したところ、同男が、電車内で女性の乗客が所持していたバックから財布を抜き取り、窃取した。男を窃盗罪で現行犯逮捕した(千葉)。

事例

26年5月、女性から電車内において痴漢被害に遭ったとの相談を受けた鉄道警察隊員は、同女性に同行して電車に乗り込み警戒していたところ、同女性の前に立ち胸を触る行為をした男(23)を発見した。同男を京都府迷惑防止条例(卑わいな行為の禁止)違反で現行犯逮捕した(京都、大阪)。

(5)パトカー及び警察用船舶の活用

警察では、全国の警察本部や警察署に配備したパトカーを活用して、管内のパトロールを行うとともに、事件・事故等の発生時における初動措置を執っている。また、全国に配備された警察用船舶を活用し、通信指令室やパトカーと連携の上、事件・事故発生時の情報の収集、交通情報の収集等を行っている。

パトカー

(6)警察用航空機の活用

エンジンの複数搭載による飛行能力等の向上及びヘリコプターテレビシステム(ヘリテレ)の高性能化に伴い、警察用航空機(ヘリコプター)の有効性は、ますます高まっている。警察では、全国にヘリコプターを約80機配備し、通信指令室やパトカーと連携させてその機動力をいかしたパトロールを始め、災害や重大事件発生時におけるヘリテレを活用した情報収集、被災地への人員物資の緊急輸送、被疑者の追跡等を行っている。

警察用航空機

事例

平成26年8月、広島市北部における豪雨による土砂災害において、広島県警察航空隊及び岡山県警察航空隊は、ヘリコプターを出動させ、ヘリテレを活用してリアルタイムで詳細な被災状況について情報収集を行うとともに、半壊家屋の屋根の上から災害により孤立した住民(65)ら9人を釣り上げ救助した。

事例

26年4月、宮崎県内において、宮崎市で被害に遭った盗難車両を発見したことから、緊急配備を行い、ヘリコプター及びパトカーによる追跡を開始した。パトカーは追跡の途中で盗難車両を見失ったが、ヘリテレを活用して上空から盗難車両を追跡し、パトカーを的確に誘導したことで、約30分後、盗難車両を運転していた男(55)を確保した(宮崎)。

コラム 雪害への対応

平成26年2月、関東甲信地方において、記録的な大雪により、道路、鉄道等の交通機能が麻痺し、多数の孤立集落が発生した。また、電気、ガス、水道等のライフラインの被害や、落雪や家屋の倒壊による死傷者等の人的被害も発生した。

群馬県警察、埼玉県警察、警視庁、山梨県警察等では、孤立者の救助、物資の搬送、除雪活動等を行った。埼玉県内の県道では、雪崩により車両6台14人が取り残され、近くのトンネルに避難したが、付近では断続的な雪崩が発生しており緊急に救助する必要があったことから、ヘリコプターにより14人を救助した。また、山梨県内の雪崩により孤立した集落においては、ヘリコプター等により情報を収集し、医薬品及び救援物資の搬送及び戸別配布を行った。

救助活動