2 安全の確保(基本法第15条関係)

(1) 判決確定、保護処分決定後の加害者に関する情報の犯罪被害者等への提供の適正な運用

【施策番号72】

検察庁においては、事件の処理結果、公判期日、裁判結果等のほか、希望があるときは不起訴裁定の主文、不起訴裁定の理由の骨子等を犯罪被害者等に通知する、全国統一の被害者等通知制度を実施している。

平成19年12月から、同制度を拡充し、犯罪被害者等の希望に応じて、判決確定後の加害者に関する処遇状況等の情報について、検察庁、刑事施設、地方更生保護委員会及び保護観察所が連携して通知を行っている。具体的には、加害者の受刑中の処遇状況に関する事項、仮釈放審理に関する事項、保護観察中の処遇状況に関する事項等を通知している。26年4月から、新たに、加害者の受刑中の刑事施設における懲罰及び褒賞の状況を通知することとした。

同じく、19年12月から、犯罪被害者等の希望に応じて、保護処分決定後の加害者に関する処遇状況等の情報について、少年鑑別所、少年院、地方更生保護委員会及び保護観察所が連携して通知を行っている。具体的には、少年院送致処分又は保護観察処分を受けた加害少年について、少年院における処遇状況に関する事項、仮退院審理に関する事項、保護観察中の処遇状況に関する事項等を通知している。26年4月から、新たに、加害者の少年院在院中における賞、懲戒及び問題行動指導の状況を通知することとした。

保護観察所においては、保護観察中の処遇状況に関する事項の一つとして、従前は保護観察の終了予定年月のみを通知していたが、26年4月から、これを年月日まで通知するほか、特別遵守事項に基づき実施する特定の犯罪傾向を改善するための専門的処遇プログラムの実施状況を通知することとした。

また、保護観察の開始に関する事項を通知する際、心情等伝達制度を含む更生保護における犯罪被害者等施策に関するリーフレット等を添付するなどして、通知制度を利用している犯罪被害者等に心情等伝達制度の周知を図り、問合せに応じて説明を行っている。

被害者等通知制度の28年中の実施状況については、通知希望者数は、7万4,399人であり、実際に通知を行った延べ数は13万1,452人であった。

| 通知希望者数 | 通知者数 | |

|---|---|---|

| 平成14年 | 47,690 | 76,691 |

| 平成15年 | 44,442 | 76,087 |

| 平成16年 | 45,967 | 75,877 |

| 平成17年 | 46,953 | 74,813 |

| 平成18年 | 50,504 | 76,377 |

| 平成19年 | 51,676 | 77,487 |

| 平成20年 | 55,330 | 91,818 |

| 平成21年 | 61,007 | 107,464 |

| 平成22年 | 62,993 | 114,996 |

| 平成23年 | 63,542 | 118,933 |

| 平成24年 | 67,750 | 122,376 |

| 平成25年 | 75,516 | 129,036 |

| 平成26年 | 79,660 | 135,545 |

| 平成27年 | 77,874 | 133,863 |

| 平成28年 | 74,399 | 131,452 |

| 合計 | 905,303 | 1,542,815 |

| 提供:法務省 | ||

(2) 加害者に関する情報提供の適正な運用

【施策番号73】

警察においては、「再被害防止要綱」(平成19年6月11日付け警察庁刑事局長等通達)に基づき、同じ加害者により再び危害を加えられるおそれのある犯罪被害者等を再被害防止対象者に指定し、再被害防止のための関連情報の収集、関連情報の教示・連絡体制の確立と要望の把握、自主警戒指導、警察による警戒措置、加害者への警告等の再被害防止措置を実施している。

これらの再被害防止措置の実施に当たっては、関係機関が緊密に連携しており、法務省においては、犯罪被害者等が加害者との接触回避等の措置を講じることにより再被害を避けることができるよう、出所情報通知制度を実施している。具体的には、警察から再被害防止措置上必要とする受刑者の釈放等に関する情報の通報要請があった場合、通報を行うのが相当であると認められるときは、受刑者の釈放等に関する情報(自由刑の執行終了による釈放予定と予定年月日・帰住予定地、仮釈放による釈放予定と予定年月日・指定帰住地等)を通報している。

また、犯罪被害者等が希望する場合、検察官が相当と認めるときは、犯罪被害者等に対し、受刑者の釈放前に釈放予定に関する通知を行っている。

出所情報通知制度については、開始後15年経過したところであるが、各会議等において制度について周知を図り、実務担当者からも犯罪被害者等に対して案内をしている。

| 通知希望者数 | 通知者数 | |

|---|---|---|

| 平成14年 | 264 | 125 |

| 平成15年 | 344 | 250 |

| 平成16年 | 622 | 440 |

| 平成17年 | 787 | 559 |

| 平成18年 | 1,135 | 779 |

| 平成19年 | 1,080 | 782 |

| 平成20年 | 855 | 663 |

| 平成21年 | 371 | 487 |

| 平成22年 | 391 | 490 |

| 平成23年 | 298 | 395 |

| 平成24年 | 300 | 361 |

| 平成25年 | 423 | 398 |

| 平成26年 | 414 | 338 |

| 平成27年 | 450 | 388 |

| 平成28年 | 426 | 418 |

| 合計 | 8,160 | 6,873 |

| 提供:法務省 | ||

(3) 警察における再被害防止措置の推進

【施策番号74】

ア 警察においては、子供を対象とした暴力的性犯罪により刑事施設に服役している者の出所予定日、出所後の帰住予定先等の出所情報について、平成17年6月から、法務省から提供を受けている。出所者の更生や社会復帰を妨げないように配慮しつつ、犯罪の予防等への活用を図っており、23年4月から、訪問による所在確認や同意を前提とした面談を取り入れるなどの再犯防止措置を執っている。

【施策番号75】

イ 【施策番号73】参照

(4) 警察における保護対策の推進

【施策番号76】

警察においては、暴力団による犯罪の被害者や暴力団との関係を遮断しようとする事業者等に対する危害行為を防止し、その安全確保の徹底を図るため、組織の総合力を発揮した保護対策を実施している。

「保護対策実施要綱」(平成23年12月22日付け警察庁次長通達)に基づき指定した身辺警戒員(通称「PO」(Protection Officer))に対する教育・訓練を強化し、また、防犯カメラ等必要な装備資機材を拡充するとともに、保護対象者が警備業者の機械警備を利用する際には、その費用の一部を補助することとしている。

(5) 保釈に関しての犯罪被害者等に対する安全への配慮の充実

【施策番号77】

法務省・検察庁においては、加害者の保釈に関し、検察官が、犯罪被害者等から事情を聞くなどによりその安全確保を考慮して裁判所に意見を提出するほか、保釈申請に対する結果について犯罪被害者等に連絡するなど、適切な対応に努めている。また、会議や研修等の様々な機会を通じ、検察官等に犯罪被害者等に対する安全配慮についての周知に努めている。

(6) 再被害防止に向けた関係機関の連携の充実

【施策番号78】

ア 警察においては、配偶者等からの暴力事案等に対し配偶者暴力相談支援センター等の関係機関・団体と連携した被害者支援を講じるなど、犯罪被害者等の立場に立った適切な対応を図っている。

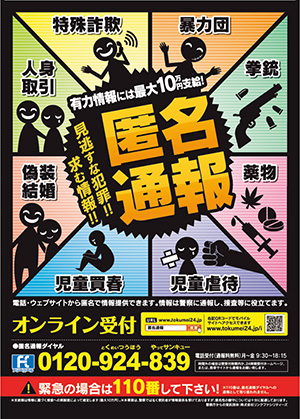

平成28年には、人身取引事犯の被害者に対し、警察等への被害申告を多言語で呼び掛けるリーフレット約29万部を作成し、関係省庁、在京関係国大使館、関係国在外公館、NGO等の犯罪被害者等の目に触れやすい場所に広く配布したほか、29年3月からウェブサイト(http://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/jinshintorihiki/index.html)上でも同リーフレットを周知し、警察等への通報を呼び掛けている。また、28年7月、人身取引に関係する国の在京大使館、国際機関、NGO等を集めてコンタクトポイント連絡会議を開催し、人身取引被害者の発見・保護等に関する意見交換を行うなどした。さらに、人身取引事犯等の被害者となっている女性等の早期保護を図るため、警察庁の委託を受けた民間団体が、市民から匿名で事件情報の通報を受け、これを警察に提供して、捜査等に役立てる匿名通報事業を19年10月から実施している。

なお、「平成28年中における人身取引事犯の検挙状況等について」の広報資料をウェブサイト(http://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/jinshintorihiki/h28kenkyozyoukyou.pdf)に掲載している。

児童虐待の被害者については、街頭補導、少年相談等様々な活動の機会を通じ、その早期発見と児童相談所への確実な通告に努めている。また、各都道府県警察においては、国民に児童虐待事案の通告・通報を促しているほか、22年2月から匿名通報事業の対象に児童虐待事案を追加し、実施している。さらに、都道府県知事・児童相談所長による児童の安全確認や一時保護、立入調査を円滑化するための援助を実施するとともに、要保護児童対策地域協議会等へ積極的に参加するなど、学校、児童相談所等の関係機関との情報交換や連携強化に努めている。

配偶者からの暴力の被害者、人身取引の被害者等の保護に関しては、婦人相談所が児童相談所、警察等の関係機関と連携することが不可欠であることから、厚生労働省においては、その充実を図っている。特に、配偶者からの暴力被害者の保護と支援については、関係機関相互の共通認識・総合調整が必要不可欠であることから、婦人相談所においては、警察や福祉事務所等の関係機関との連携を図るため、連絡会議や事例検討会議を開催するとともに、事例集や関係機関の役割等を掲載したパンフレットを作成し、関係機関に配布している。

また、児童相談所においては、触法少年・ぐ犯少年の通告、棄児・迷子・虐待を受けた子供等の要保護児童の通告等について、警察と連携を図っている。厚生労働省においては、28年に「児童虐待への対応における警察との情報共有等の徹底について」(28年4月1日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知)を発出し、児童相談所及び市町村に対して、<1>児童虐待が疑われる情報を覚知した警察からの照会に対し、当該子供に係る過去の対応状況等を確認し適切に回答する、<2>虐待通告・相談等により把握した児童虐待事案のうち、刑事事件として立件の可能性があると考えられる重篤な事案等を把握した場合は、警察と迅速かつ確実に情報共有を行うよう要請した。

【施策番号79】

イ 警察庁及び文部科学省においては、警察と学校等関係機関の通報連絡体制や要保護児童対策地域協議会の活用、加害少年やその保護者に対する指導等の一層の充実を図り、再被害の防止に努めている。

警察においては、非行や犯罪被害等個々の少年の抱える問題状況に応じた的確な対応を行うため、学校、警察、児童相談所等の担当者から成る少年サポートチームを編成し、それぞれの専門分野に応じた役割分担の下、少年への指導・助言を行っている。少年サポートチームの効果的な運用等連携を図るため、28年度においても、警察庁と文部科学省の合同で、都道府県警察、関係機関・団体の実務担当者を集めた協議会を開催した。

文部科学省においては、各教育委員会に対し、学校と警察が連携し、児童生徒の問題行動に対応できるよう、生徒指導担当者を対象とした会議の場や通知等で連携体制の整備を促している。

また、支援対象児童等に関し、「要保護児童対策地域協議会設置・運営指針」(17年2月25日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)等を踏まえ、虐待を受けている子供を始めとする支援対象児童等の適切な保護を図るための関係機関との連携について教育委員会等に周知している。

(7) 犯罪被害者等に関する情報の保護

【施策番号80】

ア 法務省・検察庁においては、裁判所の決定があった場合、被害者の氏名及び住所その他被害者が特定されることとなる事項を公開の法廷で明らかにしない制度、平成28年に改正・施行された刑事訴訟法により導入された、検察官が、証拠開示の際に、弁護人に対し、被害者の氏名等を被告人に知らせてはならない旨の条件を付するなどする措置をとることができる制度等について、円滑な運用に取り組んでいる。また、会議や研修等の機会を通じて検察官等への周知に努めている。

更生保護官署においても、保管する犯罪被害者等を含む個人情報を適切に管理するよう会議や研修等の機会を通じて周知徹底を図っている。

【施策番号81】

イ 検察庁においては、ストーカー事案に関し、事案に応じた適切な処理を行うとともに、捜査・公判の各段階において、犯罪被害者等に関する情報の保護に配慮した適切な対応に努めている。また、法務省・検察庁においては、会議等の機会を通じて、これらの検察官等への周知に努めている。

【施策番号82】

ウ 日本司法支援センターにおいては、常勤弁護士を含む職員に対し、情報セキュリティに関する研修を行うなどして犯罪被害者等の個人情報の取扱いに十分留意するよう指導を行っている。

【施策番号83】

エ 総務省においては、平成16年に、関係省令等を改正し、配偶者等からの暴力及びストーカー行為等の被害者(以下この項目において「DV被害者等」という。)の住民票の写し等の交付等を制限する支援措置を講じている。その後、18年に、住民基本台帳法を改正し、犯罪被害者等の保護の観点も含め住民基本台帳の閲覧制度等の抜本的見直しを行い、何人でも閲覧を請求できるという従前の制度を廃止し、個人情報保護に十分留意した制度として再構築した。20年には、同様の観点から同法を改正し、住民票の写し等の交付制度の見直しを行った。24年には、関係通知を改正し、支援措置の対象について、配偶者等からの暴力及びストーカー行為等に加え、児童虐待及びその他これらに準ずる行為を明示的に追加するした。これらに基づく支援措置は、各市区町村において実施されている。

また、選挙人名簿の抄本の閲覧制度については、住民票の写し等の交付等に関する関係省令等の改正を踏まえ、17年に、配偶者等からの暴力及びストーカー行為等の加害者から、支援対象者が記載されている選挙人名簿の抄本の閲覧申立てがあった場合は拒否すること等を通知した。その後、18年には、公職選挙法を改正し、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあるなど市町村選挙管理委員会が閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは閲覧を拒否できるとするなど、個人情報保護に配慮した制度へと見直しを行った。さらに、その厳格な取扱いについて、21年、27年に周知徹底を行っている。

法務省においては、戸籍事務について、24年から、DV被害者等の住所、電話番号等、DV被害者等の連絡先の記載がある届書等について、戸籍法第48条第2項に基づき、当該書類の閲覧請求又は当該書類に記載した事項についての証明書の交付請求がなされた場合であって、DV被害者等から市区町村長に対して、DV被害者等の住所等が覚知されないような配慮を求める旨の申入れがされ、かつ、住民基本台帳事務における支援措置が実施されているときには、同事務における支援期間を満了するまでの期間、DV被害者等の住所等を覚知されないように適宜の方法でマスキングをする処置を施した上で、閲覧又は交付請求に応じることとしている。その後、26年からは、DV被害者等の保護の観点から、申入人から再度申入れをする意思がないことを確認できない間は、住民基本台帳事務における支援期間が満了していないものとみなしてマスキング処置をした上で閲覧又は交付請求に応じる取扱いを継続することとしている。

また、不動産登記事務について、25年から、不動産の所有権等の登記名義人が、登記義務者として当該権利の移転等の登記を申請するに当たり、登記記録上の住所から転居している場合に、当該登記義務者がDV被害者等として、住民票の写し等の交付等を制限する支援措置を受けている者であるときには、当該支援対象者からの申出により、当該登記の前提としての、登記名義人の住所の変更の登記を要しない取扱いとしている。その後、27年からは、支援対象者が、新たに登記名義人となる場合についても、支援対象者からの申出により、その現在の住所を登記することを要しない取扱いとしている。さらに、登記所に保管されている登記申請書及びその附属書類については、利害関係人による閲覧が認められているところ、同年から、これらの書類のうち、支援対象者の現住所が記載されている部分については、支援対象者からの申出により、閲覧を制限する取扱いをしている。

さらに、供託事務について、25年から、DV被害者等から被害の相談に関する公的証明書をもって供託官に対し申出があった場合には、被害者が供託物払渡請求書に記載する住所について、都道府県までの概括的な記載にとどめることを認める取扱いとするほか、供託物払渡請求がされた後に上記申出がされた場合において、利害関係人から払渡請求書の閲覧の請求がされたときは、DV被害者等の住所等が覚知されないようにマスキングをする処置を施した上で閲覧に供する取扱いを行っている。さらに、その厳格な取扱いについて、毎年、会議等の機会を通じて周知徹底を行っている。

国土交通省においては、運輸支局等で登録事項等証明書を交付する事務を行っている登録官に対して「登録事項等証明書の交付請求に係る配偶者からの暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための取扱いについて」(26年7月11日付け国土交通省自動車局自動車情報課長通達)により、軽自動車検査協会に対して「検査記録事項等証明書交付請求に係る配偶者からの暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための取扱いについて」(27年1月26日付け国土交通省自動車局整備課長通達)により、犯罪被害者等に関する情報の保護に係る手続の厳格な運用を示達するとともに、犯罪被害者等に係る情報の管理の徹底を図っている。

また、27年9月より、犯罪被害者等が保護のための取扱いの実施を求めている登録自動車に係る登録事項等証明書の出力に関して、自動車登録検査業務電子情報処理システム(MOTAS)において出力制限をかけることができるようにしており、更なる情報管理の徹底を図っている。

このほか、国土交通省においては、階層別登録官研修(計年4回)等において、当該取扱い並びに個人情報保護の重要性について研修を行っている。その際、被害相談窓口において当該取扱いのことを広く被害者等へ周知してもらうためにも、当該相談窓口を所管する相談機関等との連絡を日頃より密にするよう伝えている。

【施策番号84】

オ 警察庁においては、犯罪被害者等の実名発表・匿名発表について、引き続き適切な発表がなされるよう、都道府県警察の広報担当者を招致した会議等を通じて、都道府県警察を指導している。

(8) 一時保護場所の環境改善等

【施策番号85】

ア 【施策番号25】参照

【施策番号86】

イ 【施策番号26】参照

(9) 児童虐待の防止、早期発見・早期対応のための体制整備等

【施策番号87】

ア 警察においては、児童虐待防止対策に従事する職員、検視の専門官、少年補導職員等に対し、早期に児童虐待を発見するための観点や、関係機関との連携の在り方、カウンセリング技術等について指導・教育を行うなど、児童虐待防止に関する専門的な知識・技能の向上のための教育を実施している。

警察庁においては、平成28年4月、「児童虐待への対応における関係機関との情報共有等の徹底について」(28年4月1日付け警察庁生活安全局少年課長等通達)を発出し、確実な通告の実施や児童相談所等関係機関との一層緊密かつ適切な連携、警察における的確な対応の徹底について、各都道府県警察に指示するなどして、児童虐待の早期発見・早期対応に努めている。

【施策番号88】

イ 文部科学省においては、児童虐待の速やかな通告を推進する上で留意すべき事項を整理した「児童虐待に係る速やかな通告の一層の推進について」(24年3月29日付け文部科学副大臣通知)を通知し、学校等における取組の充実を求めている。

また、児童虐待等の問題に対応するため、教育分野に関する知識に加えて、福祉の専門的な知識・技術を用いて児童生徒を支援するスクールソーシャルワーカーの教育機関等への配置に対して予算補助を行っている。

そのほか、都道府県・政令指定都市の教育委員会に対し、生徒指導担当者を対象とした会議等において、継続的に児童虐待防止対策を取り上げ、通告義務の周知徹底等に取り組むよう指導を行うとともに、教育機関と児童相談所の職員による合同研修への積極的な参加を促すなどにより、児童虐待の早期発見・早期対応のための体制の整備に努めている。

【施策番号89】

ウ 文部科学省においては、児童虐待の防止に資する取組として、家庭教育支援チームの組織化等による家庭教育支援体制の構築を図り、身近な地域における保護者への学習機会の提供や相談対応等の家庭教育を支援する活動を補助事業により推進している。また、家庭教育が困難な家庭に対して支援を届ける「地域人材を活用した学校等との連携による訪問型家庭教育支援事業」を都道府県に委託して実施し、家庭や子供を地域で支える取組を推進している。

【施策番号90】

エ 厚生労働省においては、全ての子供が健全に育成されるよう、児童虐待について発生予防から自立支援まで一連の対策の更なる強化等を図るため、児童相談所及び市町村の体制の強化等を盛り込んだ児童福祉法等の一部を改正する法律案を第190回通常国会に提出し、28年5月、児童福祉法等改正法が成立した(コラム7「児童福祉法等の改正」参照)。

28年4月に策定した「児童相談所強化プラン」においては、児童相談所の体制及び専門性を計画的に強化するため、児童福祉司等の専門職の増員や資質の向上、関係機関との連携強化等を盛り込んでいる。

加えて、児童虐待を受けたと思われる子供を見つけた時等に、児童相談所に通告・相談ができるように、児童相談所全国共通ダイヤル(189)を運用している(コラム6「児童相談所全国共通ダイヤル(189)」参照)。

厚生労働省においては、28年8月に開催した全国児童相談所長会議等を通じて、児童福祉法等改正法の内容等のほか、地方公共団体から収集した児童相談所における弁護士配置や要保護児童対策地域協議会における警察、学校等との情報共有の取組に関する好事例を周知し、児童相談所及び市町村の体制強化等の取組を推進している。

(10) 児童虐待防止のために行う児童の死亡事例等の検証の実施

【施策番号91】

社会保障審議会児童部会の下に設置されている児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会においては、平成16年から、児童虐待による死亡事例等について、分析、検証し、事例から明らかになった問題点・課題に対する具体的な対応策を、提言として毎年取りまとめており、28年9月には、「子どもの虐待による死亡事例等の検証結果等について(第12次報告)」を取りまとめた。

第12次報告においては、心中以外の虐待死(43例・44人)中、0歳児死亡が最も多く(約6割)、うち月齢0か月が約半数を占めること、実母が抱える問題として「望まない妊娠/計画していない妊娠」、「妊婦健診未受診」が高い割合を占めること、心理的虐待による死亡事例が初めて発生したこと等が特徴として挙げられた。

(11) 再被害の防止に資する教育の実施等

【施策番号92】

法務省においては、矯正施設に収容されている加害者のうち必要な者に対し、被害者感情を理解させるためのオリジナル教材等を活用した「被害者の視点を取り入れた教育」を受講することを義務付けている。同教育の一環として、犯罪被害者等や犯罪被害者支援に関係する者等による直接講話を実施するなど、関係者の協力を得つつ、同教育の充実を図っている。

「被害者の視点を取り入れた教育」は、被収容者に対し、自らの犯罪と向き合い、犯した罪の大きさや犯罪被害者等の心情等を認識させ、犯罪被害者等に誠意を持って対応するとともに、再び罪を犯さない決意を固めさせることを目標としており、社会復帰後の犯罪被害者等への対応、再犯の防止等につながることが期待できる。

(12) 再被害の防止に資する適切な加害者処遇

【施策番号93】

ア 法務省においては、性犯罪者、ストーカー事犯者等の保護観察対象者に対しては、事案に応じて、違反した場合に仮釈放の取消し等の不良措置が執られることを前提とし、個々の保護観察対象者ごとに定められる特別遵守事項として、当該被害者への接触を禁止するなどの事項を設定している。また、性犯罪者等の特定の犯罪的傾向を有する保護観察対象者に対し、専門的処遇プログラムを受講することを特別遵守事項として設定し、これを守るよう指導監督している。さらに、事案に応じて、慰謝の措置や被害弁償に努めること等の生活行動指針を設定し、これを守る努力をするよう指導監督している。

仮釈放等審理における意見等聴取制度の施行(平成19年12月)後は、仮釈放者及び少年院仮退院者については、犯罪被害者等から聴取した意見等を踏まえ、より一層適切に特別遵守事項を設定している。

【施策番号94】

イ 警察においては、恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案に係る保護観察付執行猶予者について、保護観察所との緊密かつ継続的な連携によって、当該対象者の特異動向等を双方で迅速に把握し、必要な措置を講じている。28年6月に刑の一部の執行猶予制度が導入されることに伴い、警察庁においては、「恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案に係る仮釈放者及び保護観察付執行猶予者に関する措置について」(28年5月31日付け警察庁生活安全局長等通達)を発出し、情報共有の対象を仮釈放者等にまで拡大するなどし、保護観察所との更なる連携を推進している。

(法務省における取組については、【施策番号93】参照)。

【施策番号95】

ウ 法務省においては、保護観察対象者に対して、再び罪を犯さない決意を固めさせるとともに、犯罪被害者等の意向に配慮しながら誠実に対応することを促すため、しょく罪指導のためのプログラムを策定し、全国の保護観察所において、一定の重大な犯罪をした保護観察対象者に対し、以下のとおり個別指導を実施している。

(ア) 自己の犯罪行為を振り返らせ、犯した罪の重さを認識させる。

(イ) 犯罪被害者等の実情(気持ちや置かれた立場、被害の状況等)を理解させる。

(ウ) 犯罪被害者等の立場で物事を考えさせ、また、犯罪被害者等に対して、謝罪、被害弁償等の責任があることを自覚させる。

(エ) 具体的なしょく罪計画を策定させる。

(13) 再被害防止のための安全確保方策の検討

【施策番号96】

警察庁においては、関係省庁と連携して犯罪被害者等の安全確保方策について検討するため、ストーカー事案や配偶者等からの暴力事案を始め、犯罪被害者等が同一の加害者から再被害を受けている実態等の把握方法等について検討を行っている。