第1節 SNSを取り巻く犯罪の情勢と対策

1 SNSを悪用した犯罪の実態と対策

(1)SNS型投資・ロマンス詐欺

SNSを通じて対面することなく、やり取りを重ねるなどして関係を深めて信用させたり、恋愛感情や親近感を抱かせたりして金銭をだまし取るSNS型投資・ロマンス詐欺の被害は極めて憂慮すべき状況にある。

① SNS型投資・ロマンス詐欺の認知状況・被害額等

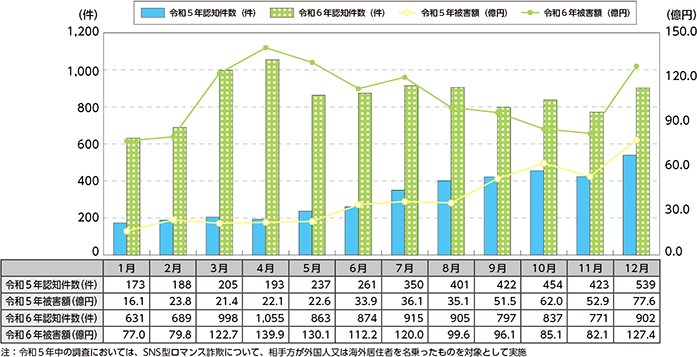

令和6年(2024年)中のSNS型投資・ロマンス詐欺の認知件数は1万237件、被害額は約1,272億円と、前年に比べて認知件数及び被害額のいずれも著しく増加している。

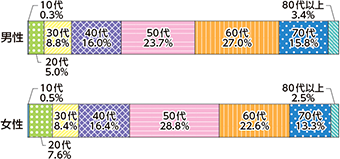

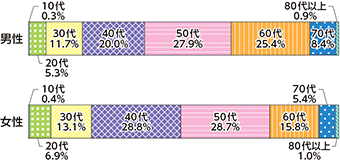

これらの詐欺では、犯行グループがSNSやマッチングアプリを通じて被害者と接触した上で、他のSNSに連絡ツールを移行し、やり取りを重ねて被害者を信用させ、預貯金口座への振込み等により被害金をだまし取るといった手口がみられる。同年中の被害状況をみると、被害者の年齢は、男女共に40歳代から60歳代の被害が多く、また、1件当たりの平均被害額は1,200万円を超えている。

② SNS型投資・ロマンス詐欺の検挙状況・対策

近年、SNSやキャッシュレス決済の普及等が進む中、新たなサービスを悪用した詐欺の手口が急激に巧妙化・多様化しており、SNS型投資・ロマンス詐欺による被害が急増するなど、極めて深刻な情勢にある。

令和6年中のSNS型投資・ロマンス詐欺の検挙人員は129人(うちSNS型投資詐欺は58人、SNS型ロマンス詐欺は71人)であったが、こうした犯罪への関与がうかがわれる匿名・流動型犯罪グループ(注)に対する取締りや実態解明を更に強化するとともに、関係機関・団体等と連携した対策を強力に推進していくことが急務である。

注:134頁参照(第4章)

ア 被害発生状況等に応じた効果的な広報・啓発活動の推進

SNS型投資・ロマンス詐欺の被害実態を踏まえ、警察庁において、ウェブニュースアプリ等においてインターネット利用者に注意喚起を行うターゲティング広告を実施しているほか、政府広報とも連携し、広報・啓発を実施している。

また、SNS型投資・ロマンス詐欺の犯行には、SNSやマッチングアプリが数多く利用されている実態に鑑み、各サービスの利用者に個別に適時適切な注意喚起を行うよう、各事業者に働き掛けている。

イ 犯行に利用されたSNSアカウント等の速やかな利用停止措置等

SNS型投資・ロマンス詐欺については、犯行グループから被害者への連絡手段としてSNSアカウントやマッチングアプリが悪用されている実態に鑑み、犯行に利用されたSNSアカウント等について、被害者からの通報及び警察からの要請に基づき、SNS事業者等において犯行に利用された犯行グループのSNSアカウント等を特定し、速やかに利用停止等の措置を実施するスキームを構築し、運用している。

ウ 金融機関と連携した検挙対策の推進

SNS型投資・ロマンス詐欺が急増しているほか、法人口座を悪用した事案もみられるなど、預貯金口座を通じて行われる金融犯罪への対策が急務となっている。令和6年8月、金融庁と連携し、一般社団法人全国銀行協会等に対して、法人口座を含む預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策を一層強化するため、警察への情報提供・連携の強化等を要請した。これを踏まえ、警察では、金融機関の取引モニタリングにより詐欺の被害のおそれが高い取引を検知した場合に、都道府県警察への迅速な情報提供を行う連携体制の構築を進めている。

CASE

飲食店経営者の男(29)らは、令和6年2月から同年7月にかけて、バイナリーオプション取引を指導する講師になりすまし、SNSを通じて、同講師から指導を受けた生徒が同取引で多額の利益を得ているとする内容虚偽の画像等を被害者らに閲覧させた上で、同講師の指示するとおりに同取引に投資すれば、短期間で多額の利益を確実に得られるものと誤信させ、投資に関する情報商材の購入代金名目で合計約760万円をだまし取った。同年10月までに、同男ら41人を詐欺罪で逮捕した(大阪)。

CASE

ナイジェリア人の男(61)らは、令和4年1月、女性になりすますなどして、SNSを通じて知り合った相手に対し、「資産譲渡のための手数料等を支払う必要がある」などと虚偽の電子メールを送るなどして、資産譲渡の手数料名目等で約60万円をだまし取った。令和6年7月までに、同男ら3人を詐欺罪等で逮捕した(警視庁)。

MEMO 国民を詐欺から守るための総合対策2.0の策定(政府全体の取組)

政府はこれまで、令和6年6月に、SNS型投資・ロマンス詐欺をはじめとした詐欺等全般への対策を取りまとめた「国民を詐欺から守るための総合対策」(令和6年6月18日犯罪対策閣僚会議決定)を策定し、詐欺等の被害を食い止め、信頼を基礎とする我が国社会の健全な発展、安全・安心な社会の実現を図るための施策を強力に推進してきた。

また、同年12月には、これまでの各種施策の進捗状況を点検した上で、更に一歩踏み込んだ対策を行うため、「いわゆる「闇バイト」による強盗事件等から国民の生命・財産を守るための緊急対策」(令和6年12月17日犯罪対策閣僚会議決定)を取りまとめ、SNS等を使って実行犯を募集する、いわゆる「闇バイト」(注1)による強盗事件等への対策を講じてきた。

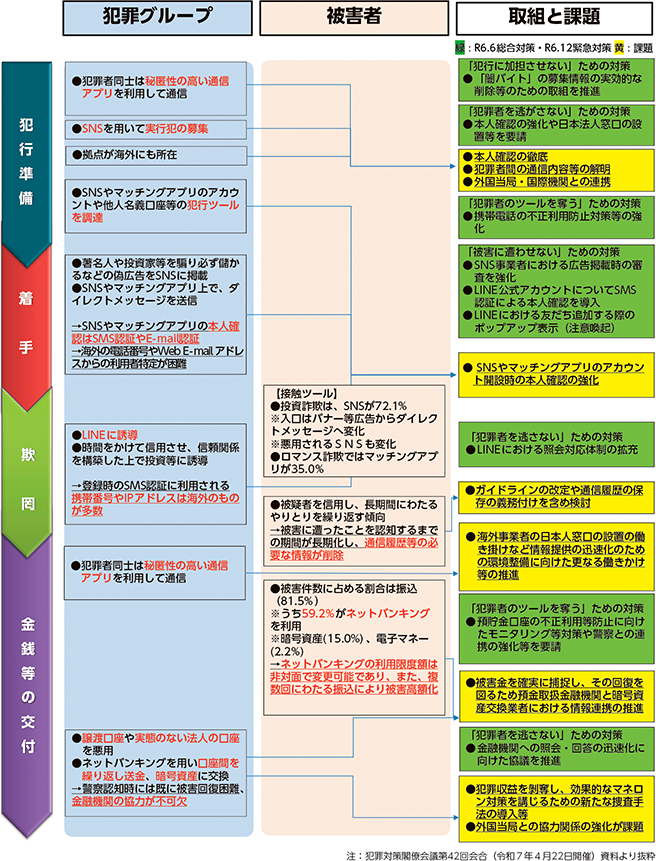

しかしながら、こうした官民を挙げた対策が進むにつれ、犯人側は、それに応じて手口を巧妙に変化させており、一層複雑化・巧妙化する詐欺等について、立ち後れることなく、国民をその被害から守るためには、手口の変化に応じて機敏に対策をアップデートすることに加え、犯罪グループを摘発するための実態解明の取組や犯罪グループと被害者との接点の遮断といった抜本的な対策を強化する必要がある。そこで図表特-4のように、詐欺等のそれぞれの犯罪類型ごとに、犯罪者グループと被害者との接点につき段階に応じて既存の対策と取り組むべき課題を検討し、令和7年4月、「いわゆる「闇バイト」による強盗事件等から国民の生命・財産を守るための緊急対策」を統合する形で「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」(令和7年4月22日犯罪対策閣僚会議決定)(注2)を策定し、政府を挙げた詐欺等に対する取組を抜本的に強化することとした。同決定において、金融・通信に関するサービス・インフラの悪用を防止するための対策として政府で取り組むこととされた主な施策を紹介する。

注1:「闇バイト」等情報とは、「闇バイト」、「裏バイト」等と表記したり、仕事の内容を明らかにせずに著しく高額な報酬の支払いを示唆したりして犯罪の実行者を募集する投稿や当該投稿に関連する情報をいう。このような表現には、犯罪への気軽な参画を容易にするという指摘もあり、警察ではこのような情報を犯罪実行者募集情報と呼称している。

注2:決定の概要については、QRコード参照

犯罪対策閣僚会議第42回会合(首相官邸ウェブサイト)

① 匿名・流動型犯罪グループの存在を見据えた取締りと実態解明の推進

匿名・流動型犯罪グループの活動実態の変化に機動的に対応し、事件の背後にいる首謀者や指示役も含めた犯罪者グループ等の弱体化・壊滅のため、部門の壁を越えた効果的な取締りを推進するとともに、匿名・流動型犯罪グループの資金獲得活動等に係る実態解明を進める。

② SNS事業者及びマッチングアプリ事業者に係る本人確認の厳格化

SNSやマッチングアプリアカウントを悪用し、利用者を信用させるなどして、詐欺被害につながっている事案が確認されていることから、引き続き、SNS事業者及びマッチングアプリ事業者に対し、アカウント等の開設時に本人確認を実施するよう働き掛ける。

③ 通信履歴の保存の義務化

捜査機関が被害を認知し、犯罪に関与している人物を特定するために通信事業者から所有する通信履歴を取得した時点で、通信履歴が残されていない場合が一定数存在していることから、通信事業者の通信履歴の保存の在り方について、通信履歴の保存の必要性や妥当性、保存期間や費用面の課題とともに、電気通信事業における個人情報等保護に関するガイドラインの改正や通信履歴の保存の義務付けを含め検討する。

④ インターネットバンキングの申込み時における審査の強化

インターネットバンキング利用が被害の高額化の一つの要因になっていることがうかがわれることから、インターネットバンキングの初期利用限度額の適切な設定、利用限度額引上げ時の利用者への確認や注意喚起等の取組を推進する。

⑤ 金融機関間の情報共有の枠組み創設

犯罪者グループは複数の預金取扱金融機関の口座を保有し、被害金が犯罪者グループの手に渡る前に口座凍結を行うことを困難にさせていることから、犯行に使用される口座の情報を迅速に捜査機関と共有し、かつ、犯罪者グループによる被害金の出金を防ぎ被害回復を図るため、預金取扱金融機関間において不正利用口座に係る情報を共有しつつ、速やかに口座凍結を行うことが可能となる枠組みの創設について検討する。

警察では、SNSを利用した犯罪の捜査上の課題に対応するため、関係機関と連携しながら引き続きこれらの取組を推進していく。

MEMO 組織的な詐欺に対する各国との連携強化の推進

令和5年(2023年)12月に茨城県水戸市で開催されたG7内務・安全担当大臣会合、令和6年(2024年)3月にロンドンで開催された国際詐欺サミット等により、国境を越える組織的詐欺と闘う国際的な気運が高まる中、同年9月、16か国及び3機関の参加を得て、国際詐欺会議(Global Fraud Meeting)を東京都で開催した。

本会議では、国際的な協力関係の一層の強化に向け、警察庁長官による基調演説を実施したほか、各国の政府、国際機関等が把握する最新の脅威情報・取組状況、検挙事例を踏まえた着眼点・教訓等を共有し、参加国等の発表を踏まえつつ、海外拠点の摘発等に係る国際捜査協力や各国の詐欺対策について、実務的な議論を行った。

国際詐欺会議の様子

警察庁長官による基調演説

(2)偽情報・誤情報

① インターネット上の偽情報・誤情報

近年、SNSや動画配信・投稿サイト等のデジタルサービスの普及により、あらゆる主体が情報の発信者となり、インターネット上で膨大な情報が流通し、誰もがこれらを入手することが可能になっている一方で、インターネット上の偽情報・誤情報は、短時間で広範に流通・拡散し、国民生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼし得る深刻な課題となっている。

例えば、大規模災害発生時におけるインターネット上の偽情報・誤情報については、信ぴょう性の確認や判断に時間を要し、被災地等において救助活動への支障や社会的混乱を生じさせるおそれがある。

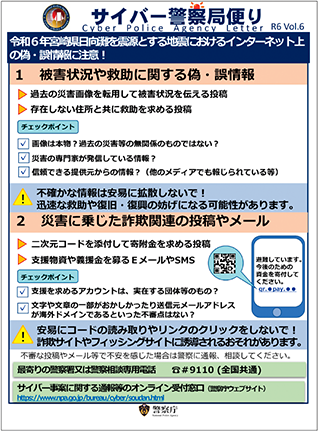

警察では、関連事業者に対して警察活動で把握した当該情報等について削除依頼等を行うとともに、災害に関連した偽情報・誤情報に対するSNS等を通じた迅速かつ効果的な注意喚起を実施しているほか、違法行為に対しては厳正な取締りを行うこととしている。

宮崎県日向灘を震源とする地震に伴う注意喚起

CASE

会社員の男(25)は、令和6年能登半島地震(注)に際し、被災者を装って、救助が必要である旨の虚偽の情報を「X(旧Twitter)」アカウントに投稿し、前記情報を把握した警察官らに本来不要な捜索活動等を実施させることで正常な業務の遂行を困難にさせ、その業務を妨害した。関東管区警察局サイバー特別捜査部からの情報提供を受けて捜査を実施した結果、投稿者を特定し、令和6年7月、同男を偽計業務妨害罪で逮捕した(石川)。

注:令和6年1月1日午後4時10分に発生した石川県能登地方を震源とするマグニチュード7.6の地震

② 外国による偽情報等の脅威と対策

近年、国際社会においても、いわゆる伝統的な安全保障の領域にとどまらない動きとして偽情報等の拡散への懸念が高まっている。海外においては、偽情報等の拡散が軍事的手段と共に複合的に用いられている例があるほか、選挙の公正を害する可能性が指摘されるなどしているところ、偽情報等の拡散は、普遍的価値に対する脅威であるのみならず、我が国の治安にも悪影響をもたらし得るものである。また、生成AI技術の発展等に伴い、巧妙な偽情報が大量に生成され、SNS等で拡散されるリスクへの対応が重要な課題となっている。

令和6年(2024年)2月、カナダの研究機関は、中国企業が我が国を含む30か国の現地報道機関を装った偽サイトを運営し、中国当局の見解に沿った情報の発信を行っているとの報告書を発表した。また、同年9月には、米国司法省が、米国大統領選挙に際し、米国内の分断を増幅するような偽情報等を拡散したロシア国営報道機関職員2人を起訴したと発表した。

我が国に対しては、令和6年能登半島地震に際し、東日本大震災の際に撮影された写真を悪用するなどして、被災地における治安の悪化を印象付けるような外国語による偽情報が、SNS上で拡散された事例等が確認されている。

我が国では、令和4年12月に閣議決定された「国家安全保障戦略」を踏まえ、外国による偽情報等の拡散への対処能力を強化するため、関係機関が連携し、情報の収集、集約及び分析、正確な情報発信等を実施する体制が内閣官房に整備された。警察においても、関係機関等と連携し、情報の収集・分析に努めるなど、外国による偽情報等の拡散に対し、適切に対処していくこととしている。

(3)薬物事犯

① SNS等を利用した薬物の密売の実態

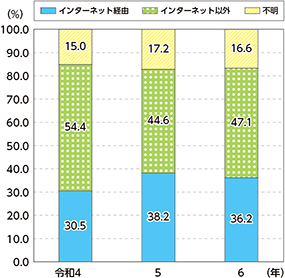

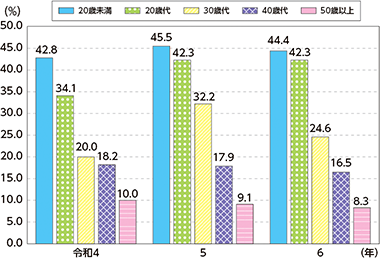

我が国の薬物情勢は依然として厳しい状況にある。さらに近年、SNS上で薬物の密売情報を掲載して購入を勧誘し、購入希望者が応募すると匿名性の高い通信手段に誘導して取引を行うなど、密売の手口が巧妙化している。例えば、大麻の乱用者を対象とした実態調査によれば、大麻の入手先を知った方法として、SNSを含む「インターネット経由」が全体の4割弱を占め、年齢層が低くなるにつれてその占める割合は高くなるなど、SNSを利用した密売が若年層の薬物乱用に拍車をかけていることがうかがわれる。警察では、薬物の供給の遮断と需要の断絶に向け、関係機関と連携しつつ、取締りや効果的な広報啓発活動を推進している。

注:令和4年から令和6年までの各年10月から11月において大麻取締法違反(所持)で検挙された者のうち捜査等で明らかになったもの。

CASE

無職の男(28)らは、令和4年10月から令和6年1月にかけて、千葉県内等において、SNS上に大麻等を販売する書き込みを投稿するなどして集客し、大麻の密売等をした。同年7月までに、同男ら4人を麻薬特例法違反(業として行う譲渡等)等で検挙するとともに、同男らから大麻を購入するなどした客7人を大麻取締法違反(所持)で逮捕した(千葉)。

押収された大麻等

② SNS等を利用した広報啓発活動の推進

警察では、広報啓発活動を通じて薬物の危険性や有害性を訴え、その拡大防止に努めている。特に、令和6年12月に大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律が施行され、大麻の不正な施用について罰則規定が適用されることとなったことを受け、動画配信サイトを利用して大麻乱用防止啓発映像を配信し、制度の内容等について周知を図った。

動画配信サイトにおける大麻乱用防止啓発映像

また、SNS等において大麻に関心を示した者に対して、ターゲティング広告を実施するなど、SNS等を活用した情報発信を行っている。

SNSにおけるターゲティング広告

(4)児童の性的搾取等(注1)

① SNSに起因する児童の性的搾取等の実態

SNSは、匿名性が高く、見ず知らずの相手と容易に連絡を取り合うことができる特性から、児童の未熟さや立場の弱さを利用した児童買春等の悪質な事犯の「場」として悪用されている実態があり、中には児童の殺害にまで至った事案も発生している。

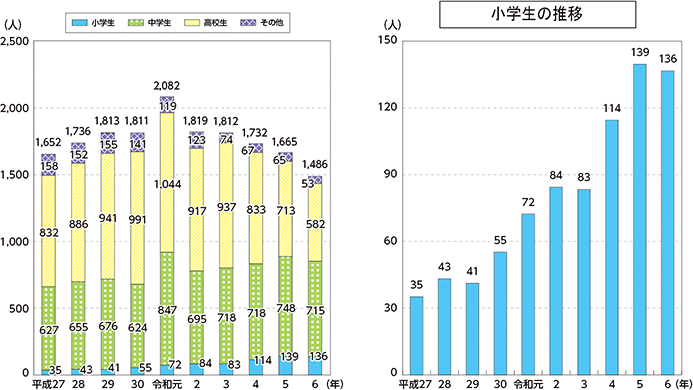

令和6年中の児童買春、児童ポルノや不同意性交等などの性犯罪を含むSNSに起因する事犯(注2)の被害児童数は、1,486人と前年から減少したものの、近年これらの事犯の被害児童数は依然として高い水準で推移している。特に、小学生の被害児童数が近年増加傾向にあり、被害児童の低年齢化が懸念される状況にある。

児童の性的搾取等が児童の心身に有害な影響を及ぼし、かつ、その人権を著しく侵害する極めて悪質な行為であるとの認識の下、警察では、児童の性的搾取等の撲滅に向けて、取締りの強化等の取組を推進している。

注1:児童に対する性的搾取(児童に対し、自己の性的好奇心を満たす目的又は自己若しくは第三者の利益を計る目的で、児童買春、児童ポルノの製造その他の児童に性的な被害を与える犯罪行為をすること及び児童の性に着目した形態の営業を行うことにより児童福祉法第60条に該当する行為をすること並びにこれらに類する行為をすることをいう。)及びその助長行為(児童買春の周旋、児童買春等目的の人身売買、児童の性に着目した形態の営業のための場所の提供、児童ポルノの提供を目的としたウェブサイトの開設等をいう。)

注2:SNS(オンラインゲームを含む。)を通じて面識のない被疑者と被害児童が知り合い、交際や知人関係等に発展する前に被害にあった事犯で、対象犯罪は、児童福祉法違反、児童買春・児童ポルノ禁止法違反、青少年保護育成条例違反、重要犯罪等(殺人、強盗、放火、不同意性交等、略取誘拐、人身売買、不同意わいせつ、逮捕監禁)、面会要求等及び性的姿態撮影等処罰法第2条から第6条に規定する罪

CASE

自営業の男(54)は、令和5年6月から同年7月にかけて、SNSでコスプレ撮影と称して知り合った女子児童(13)に対し、現金を供与して、性交した。令和6年2月、同男を不同意性交等罪及び児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)で逮捕した(大阪)。

CASE

コンビニエンスストア従業員の男(38)は、令和5年7月、オンラインゲームで知り合った男子児童(12)に対し、SNSを通じて同児童に自己の性的な部位を露出した映像を撮影するよう要求し、自身のスマートフォンにその映像を送信させた。令和6年2月、同男を16歳未満の者に対する映像送信要求罪等で逮捕した(長崎)。

② SNSに起因する児童の性的搾取等への対策

警察では、児童の性的搾取等事犯に対する取締りを徹底しているほか、SNS等における、児童によるものとみられる児童買春等の相手方を求める書き込みや、家出を企図する児童による宿泊先の提供を求める書き込みといった、児童の性的搾取等につながるおそれのある不適切な書き込みに対して返信(リプライ)機能を活用した注意喚起や警告を行うなど、被害の未然防止に重点を置いた対策を実施している。

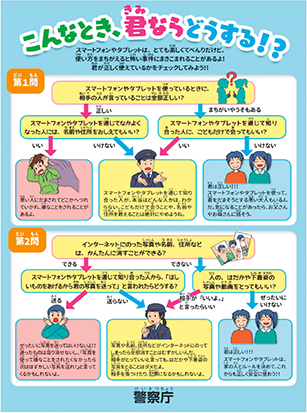

また、関係機関・団体等と連携し、保護者や児童に向けたSNSを含むインターネットの適切な利用等に関する広報啓発、スマートフォンを中心としたフィルタリング(注)の普及促進等の取組を推進しているほか、SNS事業者で構成される一般社団法人ソーシャルメディア利用環境整備機構(SMAJ)への情報提供を通じたSNS事業者による自主的な被害防止対策の実施を促進している。

注:インターネット上のウェブサイト等を一定の基準に基づき選別し、青少年に有害な情報を閲覧できなくするプログラムやサービス

広報啓発用リーフレット