第3章 サイバー空間の安全の確保

第1節 サイバー空間における脅威

サイバー空間は、地域や年齢、性別を問わず、全国民が参加し、重要な社会経済活動が営まれる公共空間へと変貌を遂げ、金融、航空、鉄道、医療等といった国民生活や社会経済活動を支える基盤となる機能から、警察や防衛といった治安や安全保障に関わる国家機能に至るまで、あらゆる場面で実空間とサイバー空間との融合が進んでいる。

こうした中、政府機関、交通機関、金融機関等の重要インフラ事業者等に対するDDoS攻撃(注1)によるものとみられる被害が確認されるとともに、情報窃取を目的としたサイバー攻撃や国家を背景とする暗号資産獲得を目的としたサイバー攻撃事案、生成AI等の高度な技術を悪用した事案等が発生しているほか、企業・団体等の事業活動に大きな影響を与えるランサムウェア被害も相次いでいる。また、クレジットカード不正利用被害が過去最多となっているほか、インターネットバンキングに係る不正送金被害が引き続き高水準で推移している。さらに、インターネット上では児童ポルノや規制薬物の広告等の違法情報や、自殺誘引等情報(注2)、爆発物・銃砲等の製造方法、殺人や強盗の請負等の有害情報が氾濫するなど、サイバー空間をめぐる脅威は、引き続き極めて深刻な情勢にある。

注1:Distributed Denial of Serviceの略。特定のコンピュータに対し、複数のコンピュータから大量のアクセスを繰り返し行い、コンピュータのサービス提供を不可能にするサイバー攻撃

注2:他人を自殺に誘引・勧誘する情報等

1 サイバー事案等の検挙状況

(1)サイバー事案(注)の検挙件数

令和6年(2024年)中のサイバー事案の検挙件数は、3,611件であった。

注:サイバーセキュリティが害されることその他情報技術を用いた不正な行為により生ずる個人の生命、身体及び財産並びに公共の安全と秩序を害し、又は害するおそれのある事案。サイバー事案への対策については121頁参照

(2)不正アクセス禁止法違反

令和6年中の不正アクセス禁止法違反の検挙件数は563件と、前年より42件(8.1%)増加し、検挙人員は259人と、前年と同数であった。不正アクセス禁止法違反として検挙した不正アクセス行為の手口別内訳をみると、他人の識別符号を無断で入力する「識別符号窃用型」が511件(90.8%)と最多であった。

また、令和6年中の不正アクセス行為の認知件数(注)は5,358件であり、これを不正アクセス行為後の行為別にみると、「インターネットバンキングでの不正送金等」が4,342件(81.0%)と最多であった。

注:不正アクセス被害の届出を受理した場合のほか、余罪として新たな不正アクセス行為の事実を認知した場合、報道を踏まえて事業者等に不正アクセス行為の事実を確認した場合その他関係資料により不正アクセス行為の事実を確認することができた場合において、被疑者が行った犯罪構成要件に該当する行為の数

(3)コンピュータ・電磁的記録対象犯罪(注)

令和6年中のコンピュータ・電磁的記録対象犯罪の検挙件数は1,155件と、前年より155件(15.5%)増加した。

注:刑法に規定されているコンピュータ又は電磁的記録を対象とした犯罪

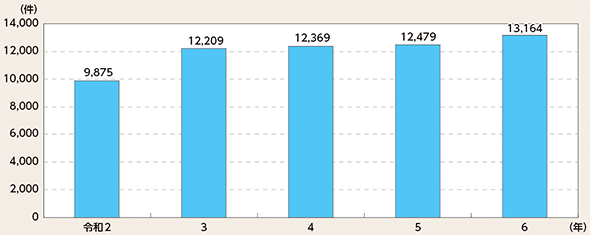

(4)サイバー犯罪(注)の検挙件数の推移

最近5年間のサイバー犯罪の検挙状況は、図表3-1のとおりである。

注:不正アクセス禁止法違反、コンピュータ・電磁的記録対象犯罪その他犯罪の実行に不可欠な手段として高度情報通信ネットワークを利用する犯罪

サイバー犯罪の検挙件数は増加傾向にあり、令和6年中の検挙件数は1万3,164件と、前年より685件(5.5%)増加し、過去最多を記録した。