2 インターネットバンキングに係る不正送金事犯の情勢

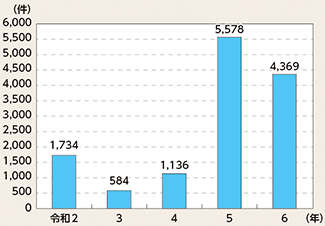

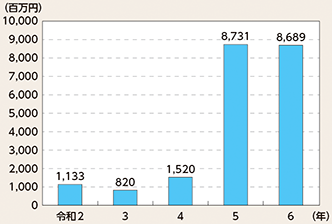

令和6年におけるインターネットバンキングに係る不正送金事犯の発生件数は4,369件、被害額は約86億8,900万円と、過去最高であった前年に比べ、それぞれ減少した。その被害の多くは、金融機関等を装ったフィッシング(注)によるものと考えられる。

注:実在する企業・団体等や官公庁を装うなどしたメール又はショートメッセージサービスを送り、その企業等のウェブサイトに見せかけて作成した偽のウェブサイト(フィッシングサイト)を受信者が閲覧するように誘導し、当該フィッシングサイトでアカウント情報やクレジットカード番号等を不正に入手する手口

図表3-2 インターネットバンキングに係る不正送金事犯の発生件数の推移(令和2年~令和6年)

図表3-3 インターネットバンキングに係る不正送金事犯の被害額の推移(令和2年~令和6年)

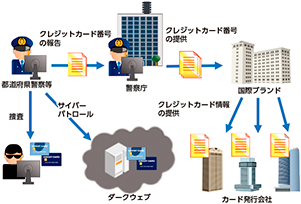

MEMO 不正に入手されたクレジットカード番号の国際ブランドへの提供

フィッシングは、クレジットカード番号等の窃取にも用いられ、クレジットカードの不正利用被害にもつながっている。

警察では、クレジットカードの不正利用被害の拡大防止のための取組を推進しており、令和6年12月には、「国民を詐欺から守るための総合対策」(令和6年6月18日犯罪対策閣僚会議決定)においてクレジットカード不正利用情報提供の効率化が掲げられたことを踏まえ、各都道府県警察が捜査等を通じて把握したクレジットカード番号を警察庁で集約し、カード発行会社を含む決済システム全体を統括する国際ブランド各社にそれぞれ一括して提供する仕組みを構築した。

図表3-4 国際ブランドに対する不正クレジットカード番号の提供による被害拡大防止