トピックスV 令和6年能登半島地震への対応について

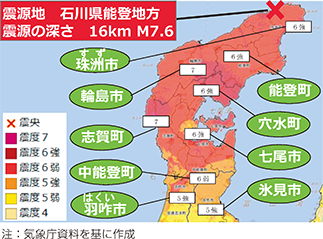

令和6年(2024年)1月1日午後4時10分、石川県能登地方を震源とするマグニチュード7.6(暫定値)の地震が発生し、石川県志賀町及び輪島市で震度7を、同県七尾市、珠洲(すず)市、穴水町及び能登町で震度6強を、それぞれ観測した。その後も余震が続き、震度5弱以上の地震が計18回(注1)発生した。また、この地震に伴い、大規模な土砂崩れや火災等が発生した。

この地震による人的被害は、死者が230人、負傷者が1,316人であり、物的被害は、全壊又は半壊した住家数が2万8,885戸、一部損壊した住家数が9万6,826戸(注2)であった。

注1:数値は、いずれも令和6年4月23日現在のもの。

注2:人的被害及び物的被害については、消防庁資料及び石川県資料による(数値は、いずれも令和6年6月4日現在のもの。死者数については、災害関連死を除く。)。

(1)警察の体制

警察では、石川県警察において、警察本部長を長とする災害警備本部を設置するとともに、全国から警察災害派遣隊等の警察官等を延べ約11万4,000人、警察用航空機(ヘリコプター)を延べ306機、石川県警察に派遣した。真冬の厳しい寒さ、断水や停電の長期化といった過酷な環境にあって、全国警察が一丸となり、その総合力をいかしながら、被災者の救出救助、安否不明者の捜索、被災状況についての情報収集、交通対策、応急通信対策、被災地の安全安心を確保するための活動等の災害警備活動に当たった(注)。

注:数値は、いずれも令和6年6月4日現在のもの。

(2)被災者の救出救助

全国から派遣された広域緊急援助隊(警備部隊)及び緊急災害警備隊は、石川県警察と一体となって、自衛隊、地方自治体、消防及びDMAT(注1)と連携しながら、倒壊家屋等からの救出救助活動のほか、土砂崩れ現場や広範囲で建物が焼失した地域における安否不明者の捜索活動を実施した。

発災直後は、土砂崩れ等のため、特に被害の大きかった珠洲市や輪島市への陸路での移動が困難であったことから、四輪駆動車等を活用し、通行可能な道路に関する情報収集を行うとともに、被災地への部隊展開を迅速に行った。また、自衛隊の協力を得て、広域緊急援助隊(警備部隊)の輸送を、自衛隊の大型輸送ヘリコプターで行った。

倒壊家屋等における安否不明者の捜索活動では、災害救助犬の積極的な活用により複数の被災者を発見した。また、土砂崩れ等により道路が寸断され孤立した集落においては、部隊員がヘリコプターから降下して住民の安否を確認するとともに、救助が必要な被災者をホイスト救助装置(注2)により吊り上げるなどして救出を行った。

これらの活動により、警察では、被災者114人(注3)の救出救助を行った。

注1:Disaster Medical Assistance Teamの略称。医師、看護師等で構成され、大規模災害等の現場において活動するための専門的な訓練を受けた医療チーム

注2:航空機の機外に装着した電動装置を用いて、ワイヤーで人や物を昇降させるための装備

注3:数値は、令和6年4月26日現在のもの。

自衛隊による部隊輸送

広範囲で建物が焼失した地域における捜索

災害救助犬による捜索

ヘリコプターによる救出救助

CASE

令和6年1月3日午前11時頃、神奈川県警察の広域緊急援助隊は、「倒壊した家屋に住民が取り残されている」との情報に基づき、珠洲市内において倒壊した家屋からの救出活動を開始した。現場は、木造2階建て家屋で、1階部分が押し潰されていた上、2階部分が大きく傾いており、余震が続く中で危険な状況にあったが、懸命な活動により、1階部分のわずかな隙間に閉じ込められていた80歳代男性を無事救出した。

倒壊した家屋から救出する状況

CASE

令和6年1月12日、兵庫県警察の航空隊及び宮崎県警察の広域緊急援助隊は、道路が寸断され孤立していた輪島市内の集落において、住民から救助の要望に関する聞き取りを行った上で、このうち救助を求めた3人をホイスト救助装置によりヘリコプターに吊り上げて無事救出した。

ヘリコプターに吊り上げて救出する状況

CASE

地震により石川県内の複数の無線中継所(注)が停電したことから、非常用発電機の活用によりその電力を確保し、被災状況の把握や被災者の救出救助等の警察活動に不可欠な情報通信を維持・確保した。

令和6年1月から同年2月にかけては、非常用発電機により電力を確保していた一部の無線中継所に至る道路が損壊等により寸断されていたことから、中部管区警察局石川県情報通信部等の職員が、非常用発電機の燃料をヘリコプターにより搬送し、警察通信施設の機能を維持するための活動を行った。

注:警察の無線通信を中継する設備等により構成される施設。広い地域にサービスを提供するため、山上等に設置されている。警察活動を支える警察情報通信については、210頁参照(第7章)

ヘリコプターによる燃料の搬送

(3)遺体の調査、身元確認等

犠牲者の遺体は、警察において調査、身元確認等を行った上で、遺族等への引渡しを行った。これらの遺体の調査、身元確認等に当たっては、9府県警察から1日当たり最大96人の広域緊急援助隊(刑事部隊)が石川県警察に派遣され、石川県警察と一体となって活動した。

(4)交通対策

① 交通規制・誘導等

38都道府県警察から派遣された広域緊急援助隊(交通部隊)及び特別交通部隊は、石川県警察と一体となって、道路損壊箇所に関する情報収集や、信号機が滅灯(注)した主要な交差点等での警察官による交通整理・交通誘導を実施した。

また、輪島・珠洲方面への主要な道路が被災したことを受け、災害復旧や救援物資輸送に関係する交通の円滑を図るため、令和6年1月7日から3月15日までの間、「のと里山海道」の一部の区間の通行をこれらの業務のための車両に特化する交通規制を実施したほか、輪島・珠洲方面に向かう一般車両の通行自粛に係る広報啓発活動を実施した。

注:信号機が表示されない状態

信号機が滅灯した交差点における交通整理

② 運転免許証の有効期間の延長等

令和6年能登半島地震による災害が特定非常災害(注)として指定されたことに伴い、令和6年1月1日以降に運転免許証の有効期間が満了する被災者について、有効期間を延長するなどの措置が講じられた。

このほか、石川県内の一部の警察署において、運転免許証の再交付申請の臨時窓口を設置し、本人確認書類を失った被災者等からの再交付申請を受け付けた。

注:特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項に規定される特定非常災害

(5)被災地における安全・安心の確保(注1)

① 被災地の警戒・警らの強化

多くの被災者が自宅からの避難を余儀なくされたことを受け、被災地における空き巣等の犯罪の発生を抑止するとともに、被災地の安全・安心を確保するため、石川県警察は、45都道府県警察から派遣された特別自動車警ら部隊(注2)等と一体となって、1日当たり警察官最大約500人、パトカー最大約90台の体制で被災地域や避難所周辺の警戒・警らを行ったほか、活動現場における広報等の活動を強力に行った。

注1:数値は、いずれも令和6年4月末現在のもの。

注2:地域警察官を隊員とし、被災地等においてパトカーによる警戒・警らや現場広報等の活動を行う部隊

パトカーによる被災地の警戒・警ら活動

MEMO 避難所等における防犯カメラの設置

警察では、被災地における防犯対策の一環として、犯罪の発生状況、防犯カメラの設置に関する被災者のニーズ及び設置による防犯上の効果を考慮した上で、石川県内において、避難所のほか、避難により住民の多くが不在となっている地域の街頭等に防犯カメラ1,006台を設置した。

こうした取組に対し、被災者からは、「防犯カメラが付き、ありがたい」、「防犯カメラが付いて安心している」などの声が寄せられた。

防犯カメラの設置状況

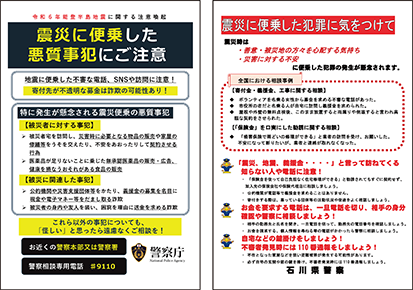

② 災害に便乗した悪質事犯への対策

地震の発生に便乗した悪質商法、義援金名目の詐欺等の発生が懸念されたことから、警察では、このような悪質な事犯に関して、避難所等での注意喚起や、政府広報、警察庁ウェブサイト(注)、SNS等を活用した被害防止のための広報啓発活動等を行うとともに、取締りの徹底を図っている。

防犯チラシによる注意喚起

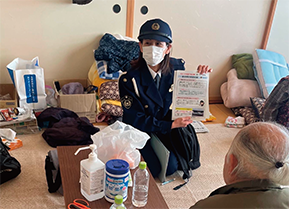

③避難所における相談対応等

女性警察官を中心とした特別生活安全部隊が、43都府県警察から派遣され、石川県警察と一体となって避難所を訪問し、防犯チラシを活用した被災者に対する防犯指導や、被災者への相談対応等、被災者に寄り添った活動を行った。

こうした活動に対し、被災者からは、「警察官の姿が見られるだけで安心する」、「遠くから来てくれてありがとう」などの声が寄せられた。

女性警察官による活動状況

MEMO 被災者等に警察活動に関する情報等を届けるための取組

石川県警察をはじめ都道府県警察では、被災者等の気持ちに寄り添い、また、避難に伴う不安を解消するため、SNS等を活用し、警察による被災者の救出救助活動、被災地域における警戒・警ら活動等に関する情報や防犯に資する情報を積極的に発信するとともに、避難所への訪問を通じて被災者等に対しこうした情報の周知を図った。

さらに、警察庁では、これらの情報を被災者等に届きやすくするため、様々なメディアに対し、被災地での警察活動を撮影した映像を提供したほか、警察庁ウェブサイトやSNS上の災害情報専用のアカウント(注)において、これらの情報の発信を行った。

X(旧Twitter)を活用した広報活動(被災地域への支援物資搬送の状況)

YouTubeを活用した広報活動(被災地域におけるパトロールの状況)

チラシの配布による広報活動