7 被害防止のための身近な対策の普及

警察庁では、匿名・流動型犯罪グループが利用する犯行ツールへの対策の観点から、各種電話対策や名簿対策を推進しているところ、匿名・流動型犯罪グループが、手当たり次第電話や自宅訪問等を行い詐欺等を敢行する手口をとることに鑑み、例えば、次のような身近な対策の普及を促進している。

(1)高齢者の自宅電話に犯罪グループから電話がかかることを阻止するための方策

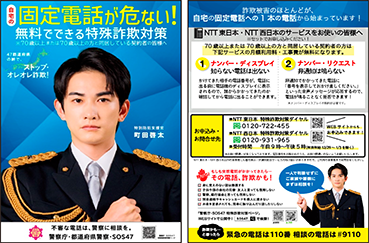

匿名・流動型犯罪グループは、その資金獲得活動として、高齢者を標的とした特殊詐欺や強盗・窃盗を行っており、これらの犯行に当たっては、犯人側が、被害者方の固定電話に架電する実態がみられる。こうした犯罪の被害を防ぐためには、犯人から被害者の固定電話への電話を遮断するための対策が重要である。

令和5年5月以降、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT」という。)では、70歳以上の契約者等の回線を対象としたナンバー・ディスプレイ(注1)及びナンバー・リクエスト(注2)の無償化や、犯罪被害を理由に番号変更を希望する場合の変更手数料の無償化等を行っている。

警察においては、巡回連絡等の警察活動を通じ、NTTが実施する取組の具体的な内容が対象世帯に確実に届くよう周知するとともに、こうしたサービスの利用に向けた支援を実施している。

このほか、留守番電話設定の普及や、自動通話録音、警告音声、迷惑電話番号からの着信拒否等の機能を有する機器の設置促進に向けた取組を推進している。

注1:電話をかけてきた相手の電話番号が、電話に出る前に電話機等のディスプレイに表示されるサービス

注2:電話番号を通知しないで電話をかけてきた相手に、電話番号を通知してかけ直すよう音声メッセージで応答するサービス

ナンバー・ディスプレイ等の無償化に関する広報啓発資料

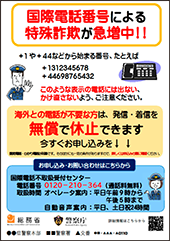

MEMO 国際電話番号を悪用した特殊詐欺への対策

令和5年7月以降、国際電話番号を利用した特殊詐欺が急増した。国際電話に関しては、国際電話3社(注1)において、海外との発着信を停止するサービスを提供しており、その受付窓口である「国際電話不取扱受付センター」(注2)に無料の申込手続を行えば、固定電話・ひかり電話を対象に国際電話番号からの発着信を休止することができる。警察では、国際電話番号からの発着信が見込まれない契約者等に対して、同センターの周知及び申込みの促進に向けた取組を行うとともに、自ら手続をすることを煩雑に感じるなどのため申込みを控えている高齢者世帯等に対し、申込書及び送付用封筒の配布等、契約のために必要な支援を行っている。

注1:KDDI株式会社、NTTコミュニケーションズ株式会社及びソフトバンク株式会社

国際電話番号による特殊詐欺を注意喚起する広報啓発資料

(2)現金を自宅に保管させないようにするための対策

高齢者が自宅に保管する現金を狙った強盗・窃盗、特殊詐欺等が発生していることから、その被害を防ぐため、警察では、金融機関等とも連携し、高額の現金を自宅に保管することの危険性や、金融機関への預貯金等を活用するなどの予防対策の広報・啓発を実施している。

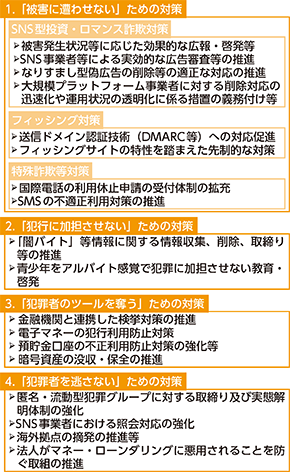

MEMO 国民を詐欺から守るための総合対策

政府はこれまで、特殊詐欺等への対策として、「オレオレ詐欺等対策プラン」(令和元年6月25日犯罪対策閣僚会議決定)や「SNSで実行犯を募集する手口による強盗や特殊詐欺事案に関する緊急対策プラン」(令和5年3月17日犯罪対策閣僚会議決定)に基づき、金融機関、コンビニエンスストア等と連携した被害の未然防止や、携帯電話、電話転送サービス等が犯罪に悪用されにくくするための対策を推進するなど、官民一体となった対策を講じてきた。

他方で、近年、SNSやキャッシュレス決済の普及等が進む中、新たな科学技術を悪用した詐欺の手口が急激に巧妙化・多様化している。特に、特殊詐欺のほか、SNS型投資・ロマンス詐欺やフィッシングによる被害が拡大しており、極めて憂慮すべき状況にある。

こうした情勢を踏まえ、政府では、一層強力な対策を迅速かつ的確に講じるため、上記2つのプランを発展的に解消させ、特殊詐欺、SNS型投資・ロマンス詐欺及びフィッシングを対象に、政府が総力を挙げて取り組むべき施策をまとめ、「国民を詐欺から守るための総合対策」(令和6年6月18日犯罪対策閣僚会議決定)を策定した。

これを踏まえ、警察では、各種詐欺等の被害から国民を守るため、こうした犯罪への関与が疑われる匿名・流動型犯罪グループに対する取締りや実態解明を強化するとともに、関係省庁・事業者等と連携した対策を強力に推進していくこととしている。