3 匿名・流動型犯罪グループが悪用する犯行ツールへの対策

(1)匿名・流動型犯罪グループに悪用される口座への対策

匿名・流動型犯罪グループは、不正に譲渡された預貯金口座を金銭の授受に悪用している実態がみられるところ、警察では、預貯金口座の犯罪への悪用を防止するべく、金融機関等に不正な口座開設に係る手口等の情報を提供したり、顧客等への声掛け・注意喚起を徹底・強化するよう要請したりしているほか、犯罪収益移転防止法等に基づく取締りを強化するなど、預貯金口座の不正利用防止対策を推進している。

また、近年、帰国する在留外国人から不正に譲渡された預貯金口座が、特殊詐欺をはじめとする匿名・流動型犯罪グループの各種資金獲得活動に利用される実態が認められることから、警察庁では、関係機関・団体と連携し、預貯金口座の不正譲渡の違法性について広報啓発を徹底し、注意喚起を行っている。

外国人向けの注意喚起リーフレット

(2)匿名・流動型犯罪グループに悪用される電話への対策

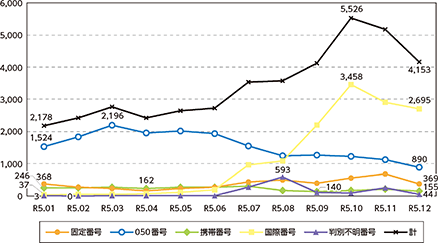

匿名・流動型犯罪グループが多様な資金獲得活動を敢行するに当たって、電話を悪用している実態がみられる。例えば、特殊詐欺についてみると、令和5年中に特殊詐欺として被害届を受理した事案1万9,038件のうち、犯人側が被害者側に接触する最初の通信手段の77.5%が電話であり、また、用いられる番号種別も固定番号、特定IP電話番号(050IP番号)、携帯番号、国際番号等、様々なものが確認されている。警察では、このように悪用される電話への対策を多角的に推進している。

① 携帯電話対策

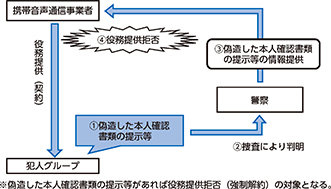

匿名・流動型犯罪グループの中には、自己への捜査を免れる目的で、不正に取得した携帯電話を悪用する実態が認められる。携帯音声通信事業者に対して偽造した本人確認書類を提示したり、本人確認書類に記載された者になりすましたりして契約するなどの方法で、不正に取得された架空・他人名義の携帯電話が悪用される事例が確認されている。

警察では、不正に取得された携帯電話について、携帯電話不正利用防止法に基づく役務提供拒否がなされるよう携帯音声通信事業者に情報提供を行うとともに、悪質なレンタル携帯電話事業者を検挙するなど、犯罪に悪用される携帯電話への対策を推進している。

② 固定電話対策

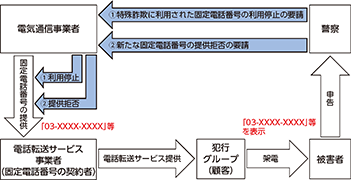

電話転送の仕組み(注)を悪用して、犯行グループの携帯電話等からかける電話を「03-××-××」などの固定電話からのものであるかのように偽装したり、官公署を装った電話番号への架電を求める文面のはがき等を送り付けてこれを信じて応じてきた相手をだましたりする手口が、匿名・流動型犯罪グループによりとられている。

このような状況に鑑み、令和元年9月以降、電気通信事業者においては、悪用された固定電話番号の利用を警察の要請に基づき停止する仕組みを運用しているほか、利用停止の対象となった電話番号の契約者情報を警察において集約し、複数回にわたって利用停止の要請がなされた契約者に対する電話番号の新規提供を一定期間停止するよう電気通信事業者に要請するなどの対策を講じている。警察による利用停止の要請に基づき、令和5年末までに1万2,665件の利用停止が実施されている。

注:電話転送サービス事業者が電気通信事業者から提供を受けた固定電話番号を顧客に貸し出し、その電話番号に係る通話を顧客やその通話相手の電話番号等に自動的に転送する仕組み

③ 特定IP電話対策

近年、特定IP電話番号(050IP電話番号)が、匿名・流動型犯罪グループの多様な資金獲得活動の一つである特殊詐欺等の犯行に悪用される事例が多くみられたことなどに鑑み、令和3年11月、犯行に利用された固定電話番号を電気通信事業者が利用停止等する仕組みの対象に、特定IP電話番号が追加された。警察による利用停止の要請に基づき、令和5年末までに9,482件の特定IP電話番号の利用停止が実施されている。

MEMO 悪質な電話転送サービス事業者が保有している「在庫番号」利用の一括停止

電話転送サービス事業者の中には、特殊詐欺の実行犯人等に電話番号の供給を繰り返していると認められる悪質なものも確認されている。

こうした状況を踏まえ、警察と関係機関・団体が協力し、令和5年7月1日から、このような悪質な電話転送サービス事業者が保有する全ての「在庫番号」につき、既に顧客に対して提供されたものを含め、その利用を一括して停止する仕組みを導入した。

令和5年中は、4事業者3,270番号について一括停止が実施されている。

MEMO いわゆる050アプリ電話番号の本人確認の義務化

特定IP電話番号への対策を更に強化するため、携帯電話不正利用防止法施行規則の一部改正により、令和6年4月から、いわゆる050アプリ電話についても、携帯電話不正利用防止法に基づく役務提供契約締結時の本人確認義務の対象とされた。

(3)匿名・流動型犯罪グループに悪用される名簿への対策

犯罪グループが高齢者を中心とした名簿を入手し、名簿に登載されている者に対して電話をかけるなどして特殊詐欺や強盗・窃盗等の犯行に及んでいる実態が認められるところ、警察では、捜査の過程で入手した名簿の登載者に対し、警察官による戸別訪問や警察が業務委託したコールセンターからの電話連絡を行い、注意喚起や具体的な対策について指導・教示するなどしている。

また、警察庁では、名簿の利用実態に関し、個人情報保護委員会事務局と意見交換を行ったほか、個人情報の適正な取扱いが一層確保されるよう関係機関・団体等への働き掛けを実施している。

(4) 匿名・流動型犯罪グループによる情報通信技術等を悪用した新たな犯罪への対策

① 暗号資産対策

近年、匿名・流動型犯罪グループの資金獲得活動において、暗号資産が犯罪に悪用されたり、犯罪収益等が暗号資産の形で隠匿されたりするなどの実態がみられる。警察では、こうした様々な犯罪に悪用される暗号資産の移転状況を追跡するとともに、警察庁において、追跡結果を横断的・俯瞰(ふかん)的に分析し、その結果を都道府県警察と共有している。こうした取組により、例えば、インターネットバンキングに係る不正送金事犯と特殊詐欺事案に関して同一被疑者の関与が判明するなど、従来の捜査では必ずしも明らかにならなかった複数事案同士の関連性や、背景にある組織性等が浮き彫りになっているところであり、今後も更なる捜査の進展が期待される。

また、暗号資産が犯罪に悪用される場合において、暗号資産交換業者の金融機関口座を送金先とする手口が多発している。こうした状況を踏まえ、令和6年2月、警察では、金融庁と連携し、関係団体等に対し、暗号資産交換業者の金融機関口座に対して行われる送金元口座名義人名と異なる依頼人名で送金された場合に取引を拒否すること、暗号資産交換業者への不正な送金を監視することなどの対策の強化を要請した。

② 電子マネー対策

匿名・流動型犯罪グループは、特殊詐欺をはじめとした資金獲得活動を敢行するに当たって、コンビニエンスストアで電子マネーを購入するよう被害者に仕向け、これを不正に取得するなどしている実態がみられる。電子マネー等を悪用するこうした手口への対策として、警察と関係事業者が協力し、不正な方法で詐取された電子マネーのモニタリングによる検知及び利用停止を強化するとともに、コンビニエンスストア等での従業員による電子マネー購入希望者への声掛けの強化、店頭販売棚やレジ・端末機画面における訴求力の高い注意喚起、情報発信といった取組を推進している。

③ フィッシング対策

警察では、フィッシング(注)によるものとみられるインターネットバンキングに係る不正送金被害が近年増加していることを踏まえ、具体的な被害事例を踏まえたフィッシング対策を講じるよう金融機関に対し要請するとともに、関係機関・団体と連携し、警察庁ウェブサイトにおいてフィッシングの被害防止に関する注意喚起を行っている。

また、警察庁では、都道府県警察が把握したフィッシングサイトに係るURL情報を集約し、ウイルス対策ソフト事業者等に提供することにより、ウイルス対策ソフトの機能による警告表示等、フィッシングサイトの閲覧を防止する対策を実施している。

注:8頁参照

MEMO インターネット上における偽情報を悪用した犯罪への対策

近年、SNSや動画配信・投稿サイト等のデジタルサービスの普及により、あらゆる主体が情報の発信者となり、インターネット上で膨大な情報データが流通し、誰もがこれらを入手することが可能となっている。こうした中、ディープフェイク(注)を利用して作成された偽情報が拡散するという事例も発生している。

こうして作成された偽情報は、匿名・流動型犯罪グループによるものを含め、詐欺等の犯罪に悪用されるおそれもあることから、警察では、新たな技術を悪用した犯罪の動向を注視している。

注:AI技術を応用して偽の動画や音声を作る技術