第1節 匿名・流動型犯罪グループの特徴と動向

1 匿名・流動型犯罪グループの特徴

(1)匿名・流動型犯罪グループの台頭

従来、我が国における組織犯罪は、暴力団による犯罪がその典型であり、暴力団の勢力は、暴力団対策法が制定された平成3年(1991年)には、9万1,000人に上った。しかし、近年の情勢をみると、暴力団は、その活動を不透明化させつつ、世情に応じて資金獲得活動を多様化させるなど、依然として社会に対する大きな脅威となっている一方で、暴力団対策法の効果的な運用や戦略的な取締り、暴力団排除の取組や意識が社会に浸透してきたことなどを背景に、平成17年以降、その勢力は、全国的に減衰を続けている。

暴力団の勢力が減衰していく中、元暴力団構成員、元暴走族構成員等を含む素行不良者が、暴力団等の特定の犯罪組織には属することなく、繁華街・歓楽街等において集団的又は常習的に暴行、傷害等の事件を引き起こす、違法風俗営業や違法なカジノ運営等に関わるといった例がみられるようになった。こうした集団には、暴力団のような明確な組織構造は有しないが、先輩・後輩、友人・知人といった人間関係に基づく緩やかなつながりで集団を構成しつつ、暴力団等と密接な関係を有するとうかがわれるものも存在している。警察では、従来、こうした集団を暴力団に準ずる集団として「準暴力団」と位置付け、取締りの強化等に努めてきた。

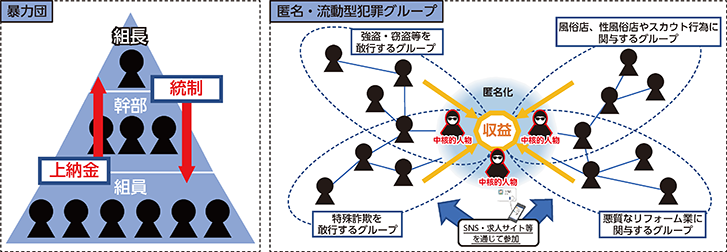

こうした中、近年、準暴力団に加えて、新たな特徴を有する犯罪集団が台頭し、治安対策上の脅威となっている。それが、「匿名・流動型犯罪グループ」である。警察が従来対峙(じ)してきた暴力団は、構成員同士が擬制的な血縁関係によって結び付き、多くの場合、「組長」の統制の下に、地位の上下によって階層的に構成されており、組織の威力を背景に又は威力を利用して資金獲得活動を行っていた。これに対し、匿名・流動型犯罪グループは、各種犯罪により得た収益を吸い上げる中核部分は匿名化されており、また、SNSや求人サイトを通じるなどして緩やかに結び付いたメンバー同士が役割を細分化させ、その都度、末端の実行犯を言わば「使い捨て」にするなど、メンバーを入れ替えながら多様な資金獲得活動を行うため、組織の把握やメンバーの特定が容易ではないという特徴を有している。

こうした匿名性、流動性を利用し、特殊詐欺、強盗・窃盗等の様々な事案に関与して資金を獲得している匿名・流動型犯罪グループに対し、従来どおりの手法では、その組織構造や内部統制、資金の流れを解明し、有効な対策を講じることは困難であることから、警察では、暴力団対策を中心としたこれまでの組織犯罪対策の在り方を抜本的に見直し、匿名・流動型犯罪グループに対する戦略的な実態解明、取締りを推進している。

匿名・流動型犯罪グループの中には、その資金の一部が暴力団に流れているとみられるものや、暴力団構成員をグループの首領やメンバーとしているもの、暴力団構成員と共謀して犯罪を行っているものも確認されている。暴力団と匿名・流動型犯罪グループは、何らかの関係を持ちつつ、両者の間で結節点の役割を果たす者も存在するとみられる。

(2)匿名・流動型犯罪グループの特徴

① 中核的人物の匿名化と犯罪実行者の流動化

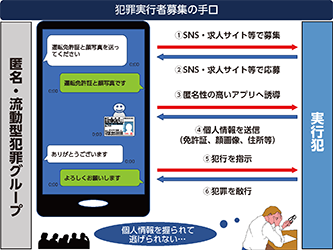

匿名・流動型犯罪グループが関与する事件をみると、中核的人物が、自らに捜査が及ぶことのないようにするため、匿名性の高い通信手段を使用して実行犯への指示をするなど、各種犯罪により得た収益を吸い上げる中核部分は匿名化される一方、犯罪の実行者は、SNSでその都度募集され、検挙されても新たな者が募集されるなど流動化しているという特徴がみられる。

MEMO 匿名・流動型犯罪グループによる犯罪の実行犯の募集

匿名・流動型犯罪グループは、犯罪を敢行するに当たって、SNS等において、「高額バイト」等の表現を用いたり、仕事の内容を明らかにせずに著しく高額な報酬の支払を示唆したりするなどして、犯罪の実行犯を募集している実態が認められる。同グループは、このような犯罪の実行犯を募集する情報(犯罪実行者募集情報)への応募者に対して、あらかじめ運転免許証や顔写真等の個人の特定に資する情報を匿名性の高い通信手段を使用して送信させることで、応募者が犯行をちゅうちょしたり、グループからの離脱意思を示したりした場合には、個人情報を把握しているという優位性を利用して脅迫するなどして服従させ、実行犯として繰り返し犯罪に加担させるなどの状況がみられる。また、応募者が犯罪を敢行したとしても約束した報酬が支払われない場合もある。

② 多様な資金獲得活動とその収益の還流

匿名・流動型犯罪グループは、特殊詐欺をはじめ、組織的な強盗や窃盗、違法なスカウト行為、悪質なリフォーム業、薬物密売等の様々な犯罪を敢行し、その収益を有力な資金源としているほか、犯罪によって獲得した資金を風俗営業等の新たな資金獲得活動に充てるなど、その収益を還流させながら、組織の中核部分が利益を得ている構造がみられる。

CASE

土木作業員の男(21)らは、令和5年(2023年)1月、東京都狛江市において、宅配業者を装って玄関ドアから高齢者の自宅に侵入し、同高齢者の両手を結束バンドで緊縛して殴る蹴るの暴行を加えて腕時計等(時価合計約59万円相当)を奪い、その際、一連の暴行により同高齢者を死亡させた。

同年2月、実行犯等の同男ら5名を強盗殺人罪等で逮捕し、更に捜査を進めたところ、同男らは、SNS等に掲載された犯罪実行者募集情報に応募の上で犯行に及んでいたこと、また、フィリピン国内の入国管理施設に収容されていた、SNS上で「ルフィ」等と名のる男らからスマートフォンで指示を受けていたことなどが判明し、同年9月までに、首謀者の男ら4名を強盗殺人罪等で逮捕した。

首謀者の男らは、同様の方法によって日本国内で広域的に強盗事件を敢行していたほか、フィリピンに犯行拠点を置いて日本国内で特殊詐欺を多数敢行するなどしていた(警視庁)。