2 警備実施

(1)警衛

警察では、皇室と国民との親和に配意した警衛を実施しつつ、御身辺の安全確保と歓送迎者の雑踏等による事故防止を図っている。

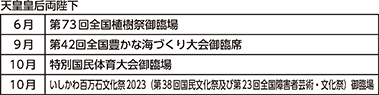

令和5年中の国内での主な行幸啓は図表6-10、主なお成りは図表6-11のとおりである。

海外へは、天皇皇后両陛下が、同年6月にインドネシアを御訪問になった。また、秋篠宮皇嗣同妃両殿下が、同年5月に英国を、9月にベトナムを、それぞれ御訪問になった。

第73回全国植樹祭御臨場に伴う警衛(6月、岩手県)

いしかわ百万石文化祭御臨場に伴う警衛(10月、石川県)

(2)警護

令和4年7月、奈良県奈良市内において、警護対象者である安倍元首相が街頭演説中に銃撃を受け、殺害されるという重大事件が発生した。

警察庁では、警察による警護を実施していたにもかかわらず警護対象者の生命を守ることができなかったことを極めて重く受け止め、警察庁次長を長とする「検証・見直しチーム」を立ち上げ、同警護の問題点を明らかにする検証を行うとともに、検証の結果を踏まえて、今後講じるべき具体的な対策を検討した。検証・見直しに当たっては、国家公安委員会に経過を報告し、同委員会における議論を踏まえながら「検証・見直し報告書(注1)」を取りまとめるとともに、新たな警護要則を制定し、警護における警察庁の関与を強化することとした。

そのような中、令和5年4月、和歌山県和歌山市内において、演説を予定していた岸田首相に向けて、警護が実施されている中で爆発物が投てきされ、その後、当該爆発物が爆発する事件が発生し、首相のみならず聴衆を危険にさらすという重大な事態となった。

警察庁では、警護の実施に至る和歌山県警察の対応のみならず、和歌山県警察の警護計画案に対する警察庁の審査の在り方を含めて事実関係を確認し、その分析・評価を行うとともに、警護に関する課題及びその解決策を検討し、警護対象者及び聴衆の更なる安全確保に向けた取組を示した報告書(注2)を取りまとめた。

警察では、これらの報告書で示した以下に掲げる取組はもとより、引き続き、警護対象者等との更なる連携や、警護についての国民の理解と協力を得るための取組を進めるとともに、警護の実施状況や情勢の変化等を踏まえつつ、警護の不断の見直しに努め、警護に万全を期すこととしている。

注1:「令和4年7月8日に奈良市内において実施された安倍晋三元内閣総理大臣に係る警護についての検証及び警護の見直しに関する報告書」(https://www.npa.go.jp/bureau/security/kennsyouminaosihoukokusyo.pdf)

注2:「令和5年4月15日に和歌山市内において実施された内閣総理大臣警護に係る警護上の課題と更なる警護の強化のための取組について」(https://www.npa.go.jp/bureau/security/wakayama.pdf)

① 警察庁の関与の抜本的強化

ア 情報の収集及び分析等

警察庁では、警護を的確に実施するために必要な情報を収集し、こうした情報や都道府県警察が収集した情報等の分析・整理を行い警護上の危険度を評価することとし、その結果を都道府県警察に通報する仕組みを導入している。

イ 警護計画の基準の策定及び警護計画案の審査

警察庁では、警護を的確に実施するため、警護を実施する場所の状況等に応じ、必要となる警護措置等に関する警護計画の基準を定めている。都道府県警察では、当該基準に適合する警護計画を作成している。都道府県警察が作成する警護計画案については、警察庁が事前に審査を行うこととしており、新たな警護要則の制定から令和5年末までに警察庁が審査した警護計画案は約5,000件となった。

ウ 警護の実施に関する報告等

都道府県警察では、警護を実施したときは、当該警護の状況を確認した上で、今後の警護において留意すべき事項等を警察庁に報告している。警察庁では、引き続き、当該事項等を踏まえ、都道府県警察に対する指導等を行っている。

② 警護体制の強化

警察庁では、令和4年11月、警衛・警護に関する事務を所掌する警備第二課を新たに設置し、警護を担う体制を大幅に強化した。また、警視庁では、警護現場における態勢を強化するため、身辺警護に従事する警護員を増強するとともに、警備部警護課の体制を大幅に強化したほか、道府県警察でも、警護を担う部署を新設するなど、警護体制の強化を進めている。

③ 教養訓練の充実・強化

警察庁では、警護の指揮を行う幹部及び警護員のため、習熟度に応じた必要な知識・技能の習得や実践的訓練の機会の確保に資する体系的な教養訓練計画を作成している。警察庁及び都道府県警察では、同計画に基づく教養訓練を行っているほか、警察庁では、外国関係機関との情報交換等を実施し、教養訓練の充実・強化に努めている。

緊急退避訓練の実施

④ 装備資機材の充実

警察庁では、警護の高度化に資する装備資機材に関する情報の収集を行うとともに、その開発及び導入に努め、防弾資機材、小型無人機等の整備を進めている。

⑤ 主催者・管理者と緊密に連携した警護の実施

警察庁及び都道府県警察では、警護対象者が参加する講演、演説等の実施場所、聴衆の範囲及び危険度に応じ、主催者・管理者に対し、実効的な安全確保措置を講ずるよう働き掛けている。

主催者による手荷物検査の実施

⑥ 聴衆の安全確保

警察庁及び都道府県警察では、違法行為、災害その他緊急事態への対処が必要となる事象が発生した場合に聴衆の安全を確保するため、主催者・管理者に対し、避難経路の設定等の事前準備を行うよう働き掛けるなど、聴衆の安全確保に向けた取組を進めている。

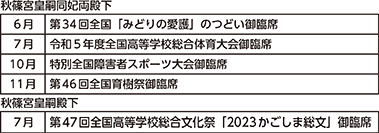

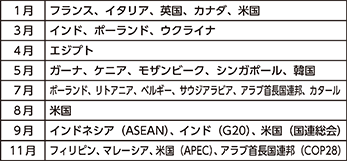

なお、令和5年中の首相の主な海外訪問は図表6-12、主な外国要人の来日は図表6-13のとおりである。警察では所要の警護を実施し、要人の身辺の安全を確保した。

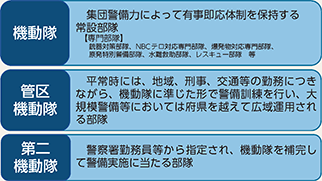

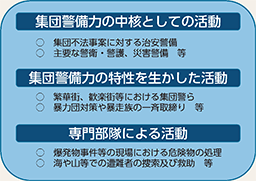

(3)機動隊の活動

都道府県警察には、集団警備力によって有事即応体制を保持する常設部隊として機動隊が設置されているほか、管区機動隊、第二機動隊等が設置されている。

また、専門的な知見・能力が求められる様々な事案に対応するための専門部隊が設置されており、その能力を生かして第一線で活動している。

機動隊の訓練

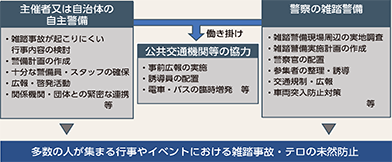

(4)雑踏警備

祭礼、花火大会等の恒例行事や、ハロウィーン等のイベントが開催される場合は、多数の人が集まることにより雑踏事故が発生するおそれがある。

このため、警察では、あらかじめ行事やイベントの主催者に対し、必要な安全対策をとるよう指導しているほか、主催者が存在しない場合においても、行事やイベントにおいて多数の人が集まる場所を管轄する自治体に対して必要な働き掛けを行うなどしている。

また、主催者又は自治体と連携し、公共交通機関等に対し、事前広報の実施や誘導員の配置等について必要な協力を働き掛けるとともに、警察部隊の投入が必要と判断される場合には、所要の体制を確立した上で、主催者又は自治体と連携し、雑踏警備を実施している。

プロ野球チームが優勝した際の戎橋周辺における雑踏警備の状況

CASE

令和5年中は、新型コロナウイルス感染症の影響により自粛されていた祭礼、花火大会等が、全国各地で数年ぶりに開催され、多数の人が集まることによる雑踏事故の発生が懸念された。警視庁は、同年7月、4年ぶりとなる隅田川花火大会の開催に当たり、会場周辺等における交通規制を実施したほか、電光掲示板を活用した警備広報等を通じた整理誘導を行うなど、雑踏警備を実施した。

隅田川花火大会会場周辺における雑踏警備の状況(7月、東京)

(5)小型無人機対策

警察では、小型無人機等飛行禁止法等を適切に運用するなど、小型無人機を悪用したテロ等の未然防止に努めている。具体的には、重要施設等の周辺において警戒を実施することにより不審者の発見に努めたり、操縦者が利用するおそれのあるビルや敷地等の管理者に対して、出入口の施錠の徹底を働き掛けたりするなどの対策を進めている。また、飛行している小型無人機を早期に発見するため、小型無人機の位置を特定する検知器等も活用しつつ上空に対する警戒を行っているほか、違法に飛行している小型無人機を発見した場合には、対処資機材を用いるなどして、小型無人機による危害を防止することとしている。さらに、令和2年の航空法の一部改正により、令和4年6月、無人航空機の登録が義務化されるとともに、リモートID機能(注)を備えるなどの無人航空機の登録記号を識別するための措置を講じない無人航空機の飛行が原則として禁止された。警察では、令和3年12月、リモートID機能により送信された信号等に基づき現場で小型無人機等の所有者等を確認することができる「小型無人機等所有者情報等照会システム」の運用を開始し、重要施設等の警戒警備をはじめとする警察活動に活用している。小型無人機の更なる普及や性能の向上を見据え、警察では、必要な資機材の整備、各種訓練の実施等により、小型無人機を悪用したテロ等への対処能力を向上させることとしている。

注:無人航空機の登録記号を識別するための信号を、電波を利用して飛行中常時送信させ、当該電波を受信可能な通信端末機器を使用する者が当該無人航空機を識別することができるようにする機能

(6)警察用航空機(ヘリコプター)の活用

警察では、ヘリコプターテレビシステムやホイスト救助装置(注)等の様々な資機材が装備された警察用航空機(ヘリコプター)を全国に配備しており、その機動力を生かしたパトロール、被疑者の追跡、重大事件発生時における情報収集等を行っている。また、大規模災害をはじめとする緊急事態等への対処を念頭に、警察用航空機の操縦士を計画的に養成するため、操縦資格の取得のための専門的な教養を実施するなど、警察用航空機の運用能力の更なる向上に向けた取組を推進している。

注:35頁参照(トピックスV)

警察用航空機による救出救助訓練