第4節 災害等への対処と警備実施

1 自然災害等への対処

(1)自然災害の発生状況と警察活動(注1)

① 自然災害の発生状況(注2)

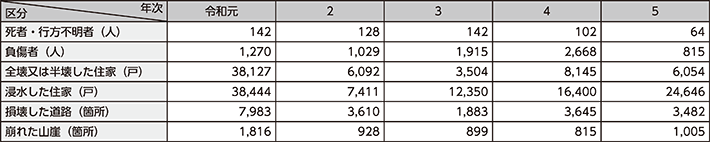

令和5年(2023年)中は、地震、大雨、台風等により、死者・行方不明者64人、負傷者815人等の被害が発生した。令和元年から令和5年にかけての自然災害による主な被害状況は、図表6-9のとおりである。

また、令和6年1月1日には、最大で震度7を観測した令和6年能登半島地震が発生した。

注1:死者数については、災害関連死を除く。

注2:数値は、いずれも令和6年4月末現在のもの。

② 石川県能登地方を震源とする地震(注)

令和5年5月5日午後2時42分頃、石川県能登地方を震源とするマグニチュード6.5の地震が発生し、石川県珠洲市で震度6強を観測した。この地震により死者1人等の被害が発生した。石川県警察をはじめとする関係県警察では、被災状況についての情報収集、移動交番車を活用した被災地の警戒警ら活動等を実施した。

注:数値は、いずれも令和6年3月6日現在のもの。

避難所における移動交番の設置(石川)

③ 令和6年能登半島地震(注)

令和6年1月1日午後4時10分、石川県能登地方を震源とするマグニチュード7.6(暫定値)の地震が発生し、石川県輪島市等で震度7を観測した。この地震により死者230人等の被害が発生した。石川県警察及び全国から派遣された警察災害派遣隊等は、被災者の救出救助、安否不明者の捜索、被災状況についての情報収集、交通対策、応急通信対策、被災地の安全安心を確保するための活動等の災害警備活動を実施した。

注:詳細については、34頁参照(トピックスV)

④ 台風第2号(注)

令和5年6月1日から同月3日にかけて、梅雨前線及び台風第2号の影響により、西日本から東日本の太平洋側を中心に大雨となった。特に、高知県、和歌山県、奈良県、三重県、愛知県及び静岡県で線状降水帯が発生し、死者6人等の被害が発生した。管轄区域内で被害が発生した関係県警察では、被災状況についての情報収集、被災者の救出救助、行方不明者の捜索等の活動を実施した。

注:数値は、いずれも令和6年3月6日現在のもの。

被災者の救出救助(埼玉)

⑤ 令和5年梅雨前線による大雨(注)

令和5年6月28日から7月6日にかけて、梅雨前線等の影響により、沖縄地方を除き、全国的に大雨となり、7月7日から同月10日にかけて、九州北部地方や中国地方を中心に大雨となった。これらの大雨により死者13人等の被害が発生した。管轄区域内で被害が発生した関係県警察では、被災状況についての情報収集、被災者の救出救助、行方不明者の捜索等の活動を実施した。

注:数値は、いずれも令和6年3月6日現在のもの。

⑥ 台風第13号(注)

令和5年9月8日から同月9日にかけて、台風第13号の影響により、関東甲信地方や東北地方の太平洋側で大雨となった。特に、東京都(伊豆諸島)、千葉県、茨城県及び福島県で線状降水帯が発生し、死者3人等の被害が発生した。管轄区域内で被害が発生した関係都県警察では、被災状況についての情報収集、被災者の救出救助、行方不明者の捜索等の活動を実施した。

注:数値は、いずれも令和6年3月6日現在のもの。

(2)大規模災害への備え

① 災害対処能力の向上

警察では、災害対処能力の向上を図るため、初動対処や救出救助訓練、都道府県警察間での合同訓練、広域緊急援助隊と消防、自衛隊、DMAT(注)等の関係機関・団体との合同訓練等を実施しているほか、様々な装備資機材の整備を進めている。

また、警察庁では、大規模な地震や大雨等による土砂災害等、我が国における災害の特性を踏まえ、災害現場に即した環境で体系的・段階的な救出救助訓練を実施するための災害警備訓練施設を整備しており、平成28年(2016年)には近畿管区警察局災害警備訓練施設の運用が、平成30年には警視庁・東日本災害警備訓練施設の運用が、それぞれ開始された。警察では、両施設を積極的に活用し、実戦的な訓練を実施している。

注:34頁参照(トピックスV)

可変式訓練ユニットを活用した訓練

② 今後の災害対策の見直し

警察では、気候変動により激甚化・頻発化する気象災害、今後発生が懸念される南海トラフ地震等の大規模地震、火山災害等に的確に対処することができるよう、従前の取組内容を不断に見直し、平素の業務における災害に関する危機管理体制の点検及び構築を持続的に推進するとともに、災害警備に資する先端技術を積極的に取り入れ、災害対処能力の一層の向上を目指していくこととしている。