第2節 犯罪捜査に関する取組

近年、犯罪の態様が多様化・複雑化する中、警察では、捜査活動の適正の確保に努めつつ、各種事件の捜査において様々な捜査手法や捜査技能を駆使し、被疑者の検挙や犯行の実態の解明に部門をまたいで取り組んでいる。

1 犯罪捜査に関する各種取組

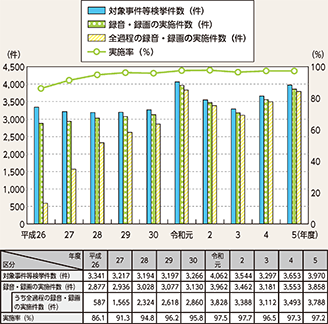

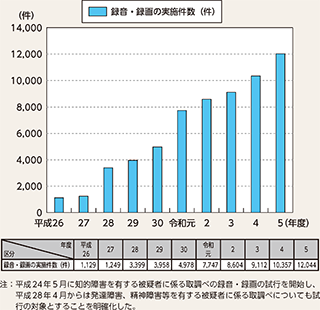

(1)取調べの録音・録画に係る取組

令和元年(2019年)6月以降、逮捕又は勾留されている被疑者を裁判員裁判対象事件で取り調べる場合等においては、原則として、その全過程の録音・録画が義務付けられているほか、警察においては、逮捕又は勾留されている被疑者が知的障害、発達障害、精神障害等を有する場合の取調べ等においても、必要に応じて、録音・録画に努めることとしている。

警察では、制度の趣旨を踏まえた適正かつ効果的な取調べを推進している。

(2)通信傍受の有効かつ適正な実施

通信傍受は、他の捜査手法のみでは困難な組織的犯罪の全容解明や真に摘発すべき犯罪組織中枢の検挙に有用な捜査手法であることから、警察では、引き続き通信傍受法の定める厳格な要件・手続に従いつつ、通信傍受の有効かつ適正な実施に努めていくこととしている。なお、令和5年中は、22事件について通信傍受を実施し、70人を逮捕した。

(3)初動捜査における客観証拠の収集

事件発生時には、迅速・的確な初動捜査を行い、犯人を現場やその周辺で逮捕し、又は現場の証拠物や目撃者の証言等を確保することが、犯人の特定や犯罪の立証、更には事件の連続発生の防止のために極めて重要である。

都道府県警察では、機動的な初動捜査を行うため、機動捜査隊、機動鑑識隊(班)、現場科学検査班等を設置し、事件発生後、これらの部隊等が直ちに現場に臨場して迅速な客観証拠等の収集を行うことを徹底している。

(4)国民からの情報提供の促進

警察では、犯罪捜査に不可欠な国民の理解と協力を得るため、国民に対し、都道府県警察等のウェブサイトやSNSをはじめとする様々な媒体を活用して、聞き込み捜査に対する協力、事件に関する情報の提供等を広く呼び掛けている。また、必要に応じ、被疑者の発見、検挙及び犯罪の再発防止を目的として、被疑者の氏名、画像、映像等を公表することにより、積極的に国民の協力を求める公開捜査を行っている。

さらに、警察庁では、平成19年度から、広く国民から重要凶悪犯罪等の被疑者検挙に資する情報の提供を受けるため、公的懸賞金制度である捜査特別報奨金制度を導入し、警察庁ウェブサイト等で対象となる事件等について広報している(注)。

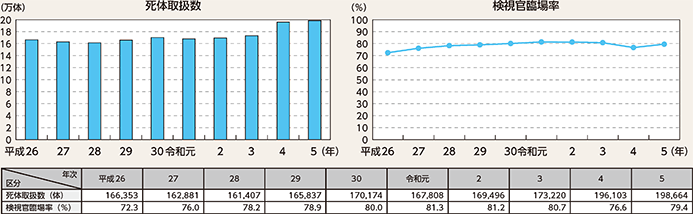

(5)犯罪死の見逃し防止への取組

警察が取り扱った死体数(注1)は、令和5年中は19万8,664体であった。

警察では、適正な死体取扱業務を推進して犯罪死の見逃しを防止するため、検視官(注2)を現場に臨場させるとともに、死体取扱業務に携わる警察官に対する教育・訓練の充実を図っている。

また、体液又は尿中の薬毒物の有無を確認することができる簡易検査キットや、現場の映像等を送信して検視官によるリアルタイムの確認等を可能とする映像伝送装置の整備・活用も行っている。

これらの資機材を効果的に活用することに加え、CT、MRI等による死亡時画像診断も積極的に活用しながら、死因・身元調査法に基づく調査、検査等の措置を的確に実施するとともに、必要な解剖を確実に実施するよう努めている。

注1:交通関係及び東日本大震災による死者を除く。

注2:原則として、刑事部門における10年以上の捜査経験又は捜査幹部として4年以上の強行犯捜査等の経験を有する警視の階級にある警察官で、警察大学校における法医専門研究科を修了した者から任用される死体取扱業務の専門家

警察官に対する教育・訓練の状況(死体は模擬)

(6)緻密かつ適正な捜査の徹底

警察では、被疑者を検挙し、事案の真相を明らかにするため、法と証拠に基づく緻密かつ適正な捜査の徹底を図っている。

① 的確な捜査指揮・管理の徹底

警察では、取調べに過度に依存することのない適正な捜査を推進するため、事件の全容を把握した上での適切な捜査方針の樹立、事件の性質に応じた組織的捜査の推進等、捜査幹部による的確な捜査指揮に努めている。

このため、捜査幹部や捜査実務を担う捜査員に対し、客観証拠の確実な収集、証拠の価値の適正な評価、先入観を排した裏付け捜査の徹底等について指導を行っているほか、警察庁や都道府県警察本部による巡回業務指導等を警察署において実施し、証拠品や捜査書類の管理をはじめとする捜査管理に関する指導を継続的に行っている。

② 教育・訓練の実施

警察では、警察官の採用時や昇任時の機会を捉えて適正捜査に関する入念な指導教育を行っているほか、警察大学校、管区警察学校等において適正捜査をテーマとした専門的な教育や訓練を行うなど、個々の捜査員に至るまで、適正捜査が徹底されるよう、教育・訓練を充実させている。

取調べを想定した教育訓練

③ 適正な取調べの徹底

警察では、「警察捜査における取調べ適正化指針」(注)に基づく取調べの一層の適正化のための各種施策を推進している。

その一環として、警察大学校、管区警察学校等において、捜査員の適正な取調べについての見識の醸成、取調べの具体的手法の習得等を図っているほか、熟練した捜査員等による技能指導を行うなど、若手捜査員の取調べ技能の向上に努めている。

また、平成21年4月以降、取調べの一層の適正化に資するため、警察庁及び都道府県警察本部の総務又は警務部門に設置された被疑者取調べの監督業務を担当する所属の職員が、取調べの状況の確認、調査等必要な措置を行っている。

注:平成19年11月、警察捜査における取調べの一層の適正化を推進するため、国家公安委員会によって決定された「警察捜査における取調べの適正化について」に基づき、警察庁において、警察が当面取り組むべき施策を取りまとめたもの。

MEMO 刑事手続における情報通信技術の活用

令和6年2月、法務大臣の諮問機関である法制審議会において、「情報通信技術の進展等に対応するための刑事法の整備に関する諮問」について要綱(骨子)の答申がなされ、現在、法整備に向けた検討が進められている。

令状請求、送致等の捜査手続において情報通信技術を活用することは、捜査の効率化・迅速化を通じた安全・安心な社会の実現等に資するものである。警察庁では、令和8年度中に新たなシステムを利用した運用を一部開始することを目指し、関係機関と連携しつつ、高い情報セキュリティを備えたIT基盤の整備に向けた検討を進めている。

(7)捜査技能の伝承

近年、捜査の現場における世代交代が進んでいる中、特に地域の治安に責任を持つ警察署においては、捜査経験が豊富な捜査員が減少しており、犯罪の捜査に必要不可欠な捜査技能の伝承が課題となっている。

従来、捜査技能については、先輩や上司のやり方を見習わせ、実際に何度も経験させてみるなど、捜査経験が豊富な捜査員と共同して捜査に当たるオンザジョブトレーニングの方法により伝承されてきたが、警察捜査において新たな捜査手法や最先端の科学技術を活用した捜査が必要となっていることや、捜査員の世代交代が急速に進んでいることなどから、従来の方法のみでは捜査技能の伝承が困難となっている。

警察では、犯罪の捜査に必要不可欠な捜査技能が体系的に伝承されるようにするとともに、新たな捜査手法等の習得にも万全を期するため、各種取組を進めている。

① 将来の警察組織を担うにふさわしい刑事捜査員等の育成

新たな捜査手法や最先端の科学技術を活用した捜査は、全ての捜査員が実際の事件で経験することができるわけではない。他方、こうした捜査手法等が必要となる事件は、時間や場所を問わず発生し得るものである。警察では、各捜査員の捜査技能の更なる向上を図るため、様々な教育訓練の場において、仮想の事件の模擬的な捜査を通じて、防犯カメラ画像、DNA型鑑定資料等の客観証拠の収集方法を含む様々な捜査手法を体験させるなどしている。

指導状況(DNA型鑑定資料の採取)

指導状況(足跡の採取)

② 警察庁指定広域技能指導官制度

警察庁では、平成6年から警察庁指定広域技能指導官制度の運用を開始し、卓越した専門技能又は知識を有する警察職員を警察庁長官が指定し、その職員を警察全体の財産として、都道府県警察の枠を越えて広域的に指導官として活用している。

令和6年4月15日現在、全国警察において、222人の警察職員が情報分析、強行犯捜査、性犯罪捜査、窃盗犯捜査、薬物事犯捜査、鑑識等の各分野(注)で広域技能指導官に指定され、各都道府県警察職員に対して警察活動上必要な助言や実践的指導を行うとともに、警察大学校、管区警察学校等において講義を実施している。

注:このほか、職務質問、交通鑑識、警衛・警護等の様々な分野において広域技能指導官を活用している。

(8)犯罪インフラ対策の推進

犯罪インフラとは、犯罪を助長し、又は容易にする基盤のことをいい、本人確認書類を偽造して携帯電話やクレジットカード等の契約をするなどその行為自体が犯罪となるもののほか、それ自体は合法であっても、特殊詐欺等の犯罪に悪用されている各種制度やサービス等がある。

警察では、犯罪インフラに関連する情報を広範に収集・分析をし、関係事業者等との連携を強化することによって、犯罪インフラの解体等を図るとともに、関係事業者が提供するサービス等に関する捜査に必要な情報を適時かつ円滑に確保することができるようにすることにより、迅速かつ的確な捜査に資する捜査環境(捜査インフラ)を構築するための取組を推進している。

警察庁においては、関係機関・団体等と連携し、技術の発展等に伴う新たな制度やサービス等が犯罪に悪用されることの防止・解消をするための取組を推進している(注)。

注:匿名・流動型犯罪グループに悪用される電話への対策については、14頁参照(特集)