2 様々な能力や知見を有する職員の確保と活用

警察では、能力と適性を有する優秀な人材を確保・育成し、複雑化する治安課題に的確に対応するため、合同企業説明会への参加、警察庁ウェブサイトや民間就職サイトを通じた情報提供を行うとともに、女性警察官の採用拡大や中途採用を含む採用の多様化を図っている。また、多彩な能力等を有する人材が家庭の事情等があっても活躍することができるよう、仕事と家庭を両立することができるような職場環境の整備等も推進している。

高度の専門性を有する人材の確保・育成のため、専門試験を実施するなどして採用した職員を、最先端の技術的な知見が求められる研究活動や、高度な技術が必要な難易度の高い業務に従事させ、更なる技術等の向上等を図っている。

また、警察組織には、このような専門職員等だけではなく、一般の警察官、一般職員等として採用され、採用前後における資格の取得や警察以外の職務経歴、長年にわたる警察実務経験の蓄積等により卓越した専門的な知見等を有する職員が勤務している。このような職員は、高度な専門性が求められる業務の遂行、先見性や新たな発想を生かした警察業務の高度化、重大な事案への迅速かつ的確な対応等に貢献している。また、これらの職員のうち、特に実務経験が豊富で卓越した専門的技能・知識を有する職員を「技能指導官」(注)と位置付けるなどし、他の警察職員の専門的技能等の向上を図っている。こうした職員が個々の能力を生かしながら活躍していくことは、警察が複雑化する課題に対処し、国民の期待と信頼に応える上で非常に重要である。

ここでは、専門職員等として採用され研究員等として活躍している警察職員や、専門的な知見及び豊かな実務経験等を有し、それぞれの分野で活躍している警察職員を紹介する。

注:実務経験が豊富であり、かつ、警察実務に関する卓越した専門的な技能・知識を有する者

(1) 刑事警察等をめぐる情勢と人材の確保・育成等

刑法犯認知件数の総数は20年ぶりに前年と比べて増加している。また、特殊詐欺については、認知件数、被害額が共に前年より増加するなど、深刻な状況にある。

警察では、重要犯罪や構造的な不正事案等の様々な課題に対応するため、警察捜査における情報分析の高度化、犯罪捜査に資する科学技術の研究等や犯罪被害者支援のための人材の確保・育成等に取り組んできたところであるが、複雑化する治安課題に対処し続けるべく、このような取組を継続・強化していく必要がある。

CASE

公認会計士の資格を生かした財務捜査

神奈川県警察本部刑事部捜査第二課 鍋田 祐司

私は平成28年4月、「財務捜査官」として神奈川県警察に採用されました。

採用以前は、公認会計士として経理専門学校や監査法人で働いていましたが、「会計監査では追及が難しい事案の真相に捜査で迫り、不正を暴くことで社会に貢献したい」という思いが強まり、財務捜査官の専門試験を受験しました。

財務捜査官とは、会計に関する専門的知識を生かして犯罪捜査を行う特別採用の警察官のことです。

私は現在、贈収賄事件等の政治や行政をめぐる不正、融資詐欺事件等の企業犯罪、補助金の不正受給といった経済をめぐる不正等を担当する刑事部捜査第二課に所属しており、会計帳簿や預金取引明細といった財務資料の精査・分析を行い、事件関係者の財務状況や経済状況等を明らかにしていく捜査に専従しています。以前に携わった詐欺事件において、被疑者らが経営する投資会社が、顧客から保証金を受け取った時点で既に経営破綻の状態にあったことを、財務諸表や会計帳簿等を精査することによって明らかにすることができました。

財務捜査は、時に膨大な量の資料精査を伴うなどの苦労もありますが、一つ一つの仕事を着実に積み上げ、的確な分析を加えることによって、犯人が巧妙に隠した証拠を暴き、その不正を白日の下にさらすという、非常にやりがいと魅力が詰まった仕事です。

私は、正直者が損をする世の中にならないよう、これからも、決して不正は許さないという強い気持ちで、職務に邁進していきたいと思います。

CASE

ニーズを踏まえたシステムの開発による捜査の効率化

山口県警察本部刑事部捜査支援分析課 先村 和之

警察官を目指したきっかけは、自分の心に芽生えた「悪い奴は許せない」という思いからで、刑事を志望した動機についても、「悪い奴を捕まえたい」という強い思いがあったからです。

私がプログラミングに取り組むこととなったきっかけは、警察署刑事課で勤務していた時、捜査で取り扱う膨大なデータを、速く、簡単に整理したいと考えたことでした。その後の勤務の中で、他の捜査員からも同様の相談を受けたことから、「便利なプログラムで現場の負担を軽減したい」という思いを強くし、独学でプログラミングの習得を始めました。

私が作成したシステムの一つに、通話状況を分析することができるシステムがあります。類似のシステムは民間企業でも作成されていますが、私は、自分自身の刑事としての経験を基に、現場の捜査員の誰もが簡単に使用することができるようにするための工夫をしており、刑事分野での長年の経験がシステム開発にも役立っていると感じています。

CASE

最先端の捜査支援のノウハウに基づくシステムの開発等

前 新潟県警察本部刑事部刑事総務課犯罪捜査支援室(現 新潟県警察本部地域部通信指令課) 山谷 亜矢子

私は、大学時代に警察署で接した警察官の親身な姿に感銘を受け、国民の安全と安心を守る警察官の道を選びました。そして、交番勤務時代に殺人事件の捜査本部に加わり、粘り強い捜査によって犯人を浮上させ逮捕するまでに至った先輩刑事達の姿に感動し、刑事分野を志望しました。

その後、平成26年から2年間、警視庁捜査支援分析センター(SSBC)に派遣され、最先端の捜査支援のノウハウを学ぶ機会を得ました。

街中や駅の防犯カメラ映像から犯人の足取りを追う「リレー方式」の犯人追跡手法や、現場から寄せられる情報に基づき容疑者を浮上させる手法等を学びました。

帰県後は、刑事部刑事総務課犯罪捜査支援室に配属され、SSBCで学んだ防犯カメラ映像の追跡捜査、情報分析、犯罪者プロファイリング等の手法を活用して、殺人等の凶悪事件の捜査支援を行ったり、捜査を円滑に行うためのシステムの開発に従事したりしてきました。事件情報分析の手法を駆使して犯人を特定し、検挙に貢献するなど、学んできた手法と経験が、重大事案への迅速な対応・捜査に生きていると感じています。

現在は、通信指令課に所属しており、捜査支援の業務からは離れていますが、捜査支援で学んだ知識等も役立てながら、日々仕事に当たっています。今の仕事も、捜査支援のノウハウを一層ブラッシュアップすることにつながるものと考えています。

CASE

犯罪捜査への活用を目指した体液検査をはじめとする新たな検査方法の開発・検証

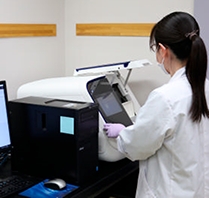

科学警察研究所法科学第一部生物第三研究室長 阿久津 智子

私は、元々、生物や化学が好きだったことから、薬剤師になりたいと考え、大学は薬学部に進学しました。配属された研究室で、薬物代謝酵素の研究を通じて研究の面白さに目覚め、そこで得た知識や技術を医薬に関連することだけでなく、広く公共の利益のために役立てたいと考えるようになりました。そんな中、科学警察研究所が、犯罪捜査や犯罪予防に科学技術を役立てるための研究や鑑定等を行っている警察の研究機関であることを知り、私自身の目標や正義感が強い性格とも合っていると思い、科学警察研究所に入所しました。

私は、入所以来、大学での研究経験を生かし、犯罪に関連する血液や体液の検査法の開発や検証、その検証等の結果を活用した鑑定及び技術研修等を担当しています。犯罪現場には、事件の種類に応じて体液等の多種多様な犯人や被害者に結び付く資料が遺留されます。それらの資料からのDNA型検査は、犯人等の特定において重要であるのに対し、体液の識別検査は、どのような犯罪が起こったのかの立証や、DNA型が検出された人物の関与の推認において重要です。しかし、現状では、有効な検査法が確立されていない場合があることなどから、研究室員と協力し、新規検査法の開発や既存の検査法の改良を進めています。

開発した検査法は、地道な検証作業を経て鑑定実務に導入されます。実際に担当した鑑定において、私たちが開発した検査法を用いて、殺人事件で犯行に使用されたとされる凶器から、被害者のものとは別のごく微量の人血を検出することができ、そのDNA型が被疑者と一致したことから、犯人の特定に貢献することができました。検査法の開発・検証は大変なことも多く、鑑定実務への導入には大きな責任を伴いますが、犯罪捜査に効果的に活用されることで、これまでに得た知識や技術が公共の利益のために役立っていることを実感することができ、やりがいを感じています。

CASE

臨床心理士等の資格を生かし、被害者に寄り添う心理カウンセラーとして

埼玉県警察本部警務部警務課犯罪被害者支援室 登坂 比奈子

私は、大学で学んだ心理学を生かす仕事に就きたいと考えていました。就職活動の際、埼玉県警察で心理技術職員を募集していることを知り、自分の学びを生かせる職業であると思い、犯罪被害者支援室のカウンセラーを志望しました。

カウンセラーと聞くと、病院や相談室で相談者の話を聞いてアドバイスをしている、というイメージを持つ方も多いかもしれません。実は、カウンセラーの仕事は幅広く、様々な分野で、分野ごとの特徴を生かしたカウンセリングが行われています。その中でも、犯罪被害者支援室のカウンセラーの一番の特徴は、被害に遭われた直後から、被害者と共にいるということです。

犯罪被害に遭うことを予想して生活をしている人はいません。そのため、犯罪被害に遭った直後には、大きな精神的なショックを受けて、混乱し、不安な気持ちになることが多いものです。そのような時に、被害直後から被害者に寄り添い、不安や悩みを聞きながら、「心理教育」と呼ばれる被害後の心理状態の説明、警察署や病院への付添い等により、被害者の精神的負担を少しでも軽減するような支援を心掛けています。心理学の知識を生かし、被害直後から被害者の方にアプローチすることは、犯罪被害者支援室のカウンセラーだからこそできることだと感じています。

声を上げてくれた被害者の勇気に応えられるよう、被害者の下にいち早く駆け付け、被害者と共にいるカウンセラーでありたいと思います。

(2) 交通警察をめぐる情勢と人材の確保・育成等

交通事故による死者数は減少傾向にあり、令和4年中は警察庁が保有する統計史上最少を記録したが、子供が犠牲となる痛ましい交通事故等が発生するなど、依然として悲惨な交通事故が多く発生している。また、自動運転の早期社会実装を目指して、全国で様々な事業者等による公道実証実験が行われたり、電動キックボード等の新たなモビリティが登場したりするなど、道路交通をめぐる課題は複雑化している。

警察では、安全かつ快適な交通を確保するに当たっての様々な課題に対応するため、交通事故抑止等のための人材の確保・育成等に取り組んできたところであるが、複雑化する治安課題に対処し続けるべく、このような取組を継続・強化していく必要がある。

CASE

交通死亡事故抑止を目的とした交通心理学の知見に基づく調査研究等

神奈川県警察本部交通部運転免許本部運転教育課兼交通総務課 菅野 裕

私は、大学の心理学科に在籍していた頃、行動観察(科学的なプロセスに基づき人や動物の行動を査定するという心理学上の手法)への興味が膨らんだことから、交通部門専門の心理職として採用されました。

神奈川県警察において、事業者等がドライバーに安全運転を実践させる「安全運転管理」の支援を任務として活動する心理職は、1960年代初頭から、交通心理に関する調査研究及び教養に関する業務を担ってきました。

例えば、取消処分者講習受講者を対象に久里浜アルコール症センター(現国立病院機構久里浜医療センター)と共同で実施した飲酒運転者に関する研究では、飲酒運転の経験者にはアルコール依存症の者が多く、身体に対する飲酒の影響等に関する知識が不足していることを明らかにし、これがエビデンスの一つとなって、飲酒運転者に対する運転者教育において、自己の摂取した飲酒量と含有される純アルコール量の計算方法や、日々の飲酒量のモニタリングと身体への影響等、飲酒行動に関する教育が全国的に導入されるようになりました。

近年では、科学警察研究所への研究協力を通じて、取消処分者講習の受講者に対して、周囲への行動に対する誤った認知が自身の不適切な行動につながることにつき認識を促し、適切な行動への変容を目指すという「認知行動モデル」を提唱し、新たな教育技法の開発や、それを実践する全国の担当者を養成する講習に結び付けています。

また、外部の専門機関と連携しつつ、他分野の知見や最新の知見を採り入れ、エビデンスの蓄積・刷新を図っています。調査分析に関する学術学会等への発表も、有識者による結果の精査とエビデンスの共有という意味で、交通事故防止の実践者にとって相互に有益です。

交通心理の専門家として、調査研究や他機関への研究協力、事業所への支援等を通じ、安全運転管理をはじめとする交通事故抑止のための対策の一層の向上に貢献していきます。

CASE

時代の変化に即応する交通事故分析

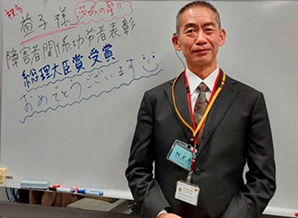

茨城県警察本部交通部交通総務課 益子 慶一郎

私は、警察官の制服姿に憧れて警察官を志望しました。拝命後、警察署での外勤勤務中、無謀な運転により児童が死亡する交通事故が続発し、悲惨な交通事故をなくすために自分は何ができるのかと考えるようになり、交通分野を志望しました。現在、私は、交通総務課の事故分析係で、交通事故データの分析や統計資料の作成等を担当しています。採用時は、警察官として拝命しましたが、拝命後に聴覚障害を有するに至り、行政職員に転身したのです。

従来の分析業務は、数値を抽出して交通白書等の統計資料を作成することが中心でしたが、現在は、蓄積された過去のデータから、季節や時季ごとの交通事故の特徴等を予測し、画像やグラフ等を活用した資料を作成して発信するなど、幅広い知識とスキルが必要とされる業務に変わってきました。

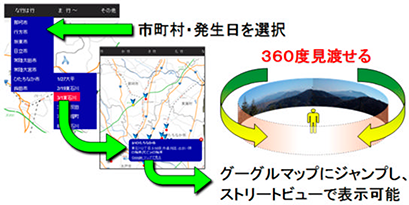

私が平成25年に茨城県警察ウェブサイトに公開した「グーグルマップと連携した交通死亡事故マップ」も、このような情報発信の流れに沿って誕生しました。

茨城県内の交通死亡事故は、交通量の多い幹線道路だけではなく、田園地帯や住宅街の一角など、身近な生活道路でも発生しています。このマップは、多くの人に「近所で死亡事故が発生している」と伝え、県民自らが交通事故を身近な問題として再認識することで、交通事故の抑止につなげようとするものです。

交通事故を1件でも減らすため、自らの知見を生かして貢献していきたいと思います。

「グーグルマップと連携した交通死亡事故マップ」の概要

CASE

GISを活用した交通事故抑止システムの開発

前 愛媛県宇和島警察署交通課長(現 中国四国管区警察局四国警察支局警務・監察課) 渡邊 和允(かずちか)

私は、大学卒業後、ソフトウェア開発会社でシステムエンジニアとして5年、自動車販売会社で営業担当として2年の職を経験しましたが、「社会や人々の安全・安心のため」という警察の仕事に魅力を感じ、警察官を拝命しました。拝命後は、自動車販売会社で働いていたこともあり、交通分野への関心が高く、交通警察部門に進みました。

交通警察では、一瞬の不注意で交通事故を招いて人生の歯車を大きく狂わせる人や、その家族を目の当たりにします。交通警察に携わる職員は、常に「交通事故抑止」というワードを頭に浮かべ、「何とかしたい」と思っているはずです。

私もそのような一人であり、「自分にできることはないか」と考え模索した結果、GISを活用して「公開型交通事故マップ」の開発に至りました。これは、県警ウェブサイト上の交通事故オープンデータを閲覧者が自由に操作し、発生場所、発生日時、天候、航空写真による道路形状等を地図上で確認することができるシステムです。開発に当たって、私が民間企業時代に身に付けた異なるシステム間の連携に係る開発ノウハウや、当時の仲間と開発に当たっての意見交換や技術的な相談をすることができるといった人脈を生かし、システムを利用する国民の方々の目線に立って、利用しやすいシステムの構築を心掛けました。

交通事故マップの開発は、交通指導取締りとは違い、ドライバーに直接働き掛けるものではありませんが、交通事故マップの閲覧数が日々増加するなど、多くの人の安全安心に貢献できていると実感しています。

私は、現在、中国四国管区警察局四国警察支局警務・監察課に出向し、交通警察部門から離れていますが、今後も、これまでの経験を生かして、国民の安全安心の確保に資する仕事に携わることができればと考えています。

CASE

交通安全施設等の整備による交通事故防止対策

埼玉県警察本部交通部交通規制課交通管制センター所長 山﨑 晃由

私は、かつて警察職員として勤務していたことがある恩師に憧れて警察職員を目指し、社会人になるのと同時に警察に入りました。警察に入ってからは、信号機による交通整理に魅了されて交通警察を志望しました。

交通技術の面白さは、信号サイクル調整には正解がなく、1秒単位の細かな調整で成果が目に見えて得られるというところと、信号灯器のLED化等、自分の仕事が社会の一部になっていくというところにあります。

私は、信号機のある横断歩道で通学児童が手を挙げて横断中に、右左折車両にはねられて亡くなる痛ましい交通事故が連続したことを契機に、「歩行者優先信号機」を全国で初めて開発しました。

「歩行者優先信号機」とは、歩車分離式で斜め横断が可能な「スクランブル信号」のうち、歩行者用信号の灯火を常時青色表示とし、車両を感知したときのみ車両用信号の灯火を青色表示とする信号制御がなされているものです。画像センサーを用いることで車両の感知に使用する機器の柱をなくしたほか、画像感知器が故障しても信号機が動作する仕組みである「フェールセイフタイマー」を設置したり、歩行者用信号の灯火を車両から見えないように視角を制限するフードを活用したりするなど、交通事故を防ぐための様々な工夫がなされています。

この「歩行者優先信号機」の開発に関し、平成24年、オーストリアで開催された「ITS世界会議」に参加し、警察史上初となる優秀論文賞を受賞しました。今後も、教育訓練への貢献や開発・研究を通じ、世界一安全な道路交通環境づくりに貢献していきたいです。

(執筆者は左)

(3) 警備警察をめぐる情勢と人材の確保・育成等

首都直下地震及び南海トラフ地震等の巨大地震のリスクや、気候変動の影響による自然災害の激甚化・頻発化等をはじめ、緊急事態への対処能力の一層の向上が求められている状況にある。

警察では、緊急事態対処等に係る様々な課題に対応するため、集団警備力の充実等のための人材の確保・育成等に取り組んできたところであるが、複雑化する治安課題に対処し続けるべく、このような取組を継続・強化していく必要がある。

CASE

演劇で学んだ表現力を武器に「声の警備力」を発揮

警視庁警備部第一機動隊 武田 真偉(さない)

私は、テレビ番組で映っていた警察官が凶悪犯人を勇猛果敢に逮捕する姿に憧れて警察官を志望しました。警察官を拝命後の平成25年6月4日、サッカー日本代表がW杯ブラジル大会出場を決めました。当時、警察学校に入校中であった私は、巧みな話術で優しく語り掛け、大勢の観衆を的確に誘導する機動隊員の姿に釘付けとなり、「将来はこの仕事がしたい」と直感的に思いました。

また、私は、人前で表現することが好きで、高校では演劇科、大学では芸術学科で劇表現やクラシックバレエ、狂言といった舞台芸術を学んでいたことから、この経験が生かせるのではないか、という考えもありました。

現在は、念願叶って、警視庁警備部第一機動隊広報係で勤務しています。機動隊広報係は、花火大会等多くの人が集まる雑踏警備において、観衆を的確に誘導し、雑踏事故を未然に防ぐことが任務であり、警備広報は、「声の警備力」とも言われます。

警備広報は、人々から注目を浴びることで、初めてその力を発揮します。そのため、一方的な発信にならないよう、相手の反応をよく観察して言葉や声色を変化させ、常に視線を向けてもらうことが重要であり、観衆を惹きつけ、魅了するという点で、演劇に通ずる部分があります。しかし、役者を観るために劇場に足を運ぶ演劇の観客とは違い、花火大会を訪れる人々は、初めから私に興味があるわけではありません。状況を見極め、声の表情や言葉選びを工夫するなど、試行錯誤しています。

そして何より、生の現場に台本や筋書きはありません。何が起こるか分からない現場において、突発事案にも迅速に対応することができるよう、あらゆる状況を想定した案文集を作成し、訓練を繰り返し行うなど、事前準備を徹底しています。

今後も、演劇の経験を生かしながら、警察官の発する言葉の重みを自覚し、「声の警備力」に磨きをかけて、都民・国民の負託に応えるべく邁進していきたいと思います。

CASE

建築学に学ぶレスキュー活動

警視庁警備部第一機動隊 山岸 正則

私は、大学院修士課程建築学科修了で、主に構造学を専攻していました。私は、大学で学んでいた頃から、その知識等を生かして「人命救助や二次災害から人々を守りたい」という思いがあったため、平成14年7月に警視庁巡査を拝命しましたが、大学院修士課程を修了したのは、平成16年3月です。

というのも、私は、大学院在学時に警視庁警察官採用試験に合格したことから、警察学校への入校時には大学院を一旦休学し、警察学校を卒業すると同時に復学したからです。地域警察官として勤務をしながら、休日を活用して東京から群馬県に所在する大学院まで通学し、数々の鉄筋コンクリート柱の耐久試験を実施するなど、建築学を徹底的に学びました。

一見、警察活動とは無縁と思われる建築学ですが、思わぬ形でその知識・経験を生かす場面がやってきました。

それは、平成23年に発生した東日本大震災です。

私は、倒壊した建物の瓦れきやコンクリート壁の合間を縫って、行方不明者の捜索・救助活動に従事していましたが、倒壊建物の現時点での構造的な弱点はどこにあるのか、建物のひび割れから発生する鉄筋の腐食が既存のものなのか、地震後のものなのか、これらの倒壊建物への影響、鉄筋の破断状況、余震が倒壊建物へ与える力のベクトルはどこへ向かうのかなど、様々な建物の状況を現場で判断し、危険を事前に察知することで、救助活動中の部隊の安全を確保することができました。

学生時代の知識・経験を、「関係なさそうだから」といって過去のものにしてしまうのではなく、時折当時を懐かしみながら反すうし、新しい情報へアップデートする努力を怠らずに、日々職務に邁進していきたいと思います。

(4) サイバー警察をめぐる情勢と人材の確保・育成等

ランサムウェアによる被害が広範に及んでいるほか、国家を背景に持つサイバー攻撃集団によるサイバー攻撃も確認されているなど、サイバー警察をめぐる情勢は、極めて深刻な状況にある。

警察では、サイバー空間の脅威に係る様々な課題に対応するため、サイバー事案について高度な知見を有する人材の確保・育成等に取り組んできたところであるが、複雑化する治安課題に対処し続けるべく、このような取組を継続・強化していく必要がある。

CASE

ITエンジニアの技術を活用した国際サイバー事案捜査

関東管区警察局サイバー特別捜査隊 大熊 隆志

私は、エンジニアとして、民間企業で営業や物流に関するシステム開発に従事していましたが、この技術を使ってもっと世の中の役に立てる仕事をしたいと思い、平成14年に千葉県警察の特別捜査官に応募し、サイバー犯罪捜査官としての道を歩み始めました。

千葉県警察のサイバー犯罪対策課では、他人のアカウントに対する不正アクセス禁止法違反事件や、ソフトウェアをインターネット上で違法に販売した著作権法違反事件等の捜査に従事したほか、マルウェアに感染したサーバを持つ企業等に対して対処に必要な情報を提供することで被害の拡大を防止するといった活動を行うなど、検挙と対策の両面からサイバー空間における脅威に対処してきました。

現在は、令和4年4月に創設された関東管区警察局サイバー特別捜査隊で勤務しています。サイバー特別捜査隊は、豊富な経験を持つ優秀な職員が、全国警察の様々な部門から集まっており、自分自身の技術力もより高めながら、お互いの知識・経験を基に新しいアイディアを日々生み出すことができる刺激的な職場です。また、各都道府県警察と協力して、様々なサイバー事案の捜査に従事しています。さらに、海外の捜査機関とも緊密に連携し、日本警察だけでは解決困難な事案にも取り組み、成果を上げています。

今後も、サイバー特別捜査隊員として職務に邁進し、安全で安心なサイバー空間の実現に貢献していきたいと思います。

CASE

独学で学んだプログラムや事件捜査の経験を生かしたシステム開発

山形県警察本部生活安全部サイバー犯罪対策課 荒井 藤博

私は、サイバー犯罪対策課で、再任用職員(63歳)の県技能指導官として勤務しています。民間企業で4年間勤務していた際、人々の生活の根底にある安全安心の確保に携わる警察の仕事に魅力を感じ、心機一転、警察官を希望しました。警察官を拝命した後、不正を行うハッカーを許せないという思いから、独学でプログラムを作成していたこともあり、現場の第一線である警察署から情報管理課解析係に異動し、それ以来、通算25年間にわたって解析業務に従事してきました。

デジタル・フォレンジックを中心に、約870にも及ぶ事件捜査に携わる傍ら、その経験を生かし、防犯カメラ映像の解析にAIを利用し、人や車両等が映っている部分を自動で検知して画像化するシステムや、壊れたDVDからデータを復元するシステム等、捜査に役立つシステムの開発にも取り組んできました。

システム開発の多くは、事件捜査での解析中に思い付きます。警察官の視点で、「これはシステムを作った方が便利だ」と思ったことを、システム化に生かしています。そのため、私が開発したシステムは、警察の現場にぴったりのものになっていると思います。