2 治安に関する国民意識の変化

我が国の犯罪情勢は、刑法犯認知件数が平成14年にピークとなって以来、令和3年までの19年間にわたって刑法犯認知件数が一貫して減少するなど、統計的な指標の面においては、着実に改善してきた。一方、こうした指標の改善と比較して、国民の体感治安の改善は限定的なものにとどまっており、1で述べた社会の変容を背景とした、多様な治安課題に対する国民意識の高まりや、治安の一層の改善に対する国民の期待が反映されているものと考えられる。

(1)我が国の治安情勢全般に関する国民の認識

① 犯罪情勢に関する指標の動向(注)

我が国における刑法犯認知件数は、官民一体となった総合的な犯罪対策や様々な社会環境の変化を背景に、総数に占める割合が大きい自動車盗、傷害及び暴行等の街頭犯罪及び侵入強盗や侵入窃盗等の侵入犯罪を中心として、平成15年以降大幅に減少している。令和4年の刑法犯認知件数は60万1,331件と、ピーク時の平成14年と比べ約225万件(78.9%)減少している。

注:詳細は、第2章参照

② 国民の体感治安の動向

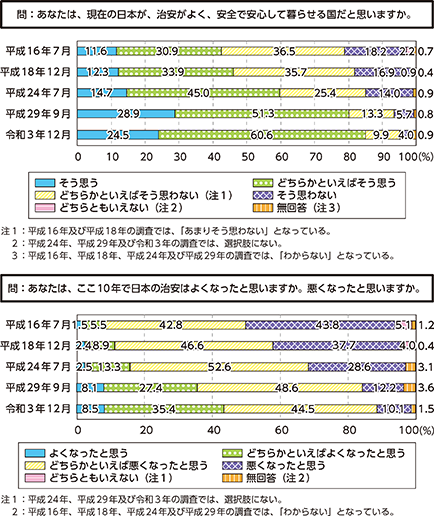

内閣府の最新の治安に関する世論調査(注1)によれば、「日本は安全・安心な国だと思う」と回答した者の割合は85.1%(平成16年の調査では42.4%)となっており(注2)、国民の体感治安には一定の改善がみられる。一方、「ここ10年で日本の治安は悪くなった」と回答した者の割合は54.5%で、依然として半数以上を占めている。

また、治安に関連した現在の日本社会に関する認識として、「偽の情報を含め様々な情報がインターネット上で氾濫し、それが容易に手に入るようになった」と回答した者の割合は64.4%、「人と人のつながりが希薄となった」は54.1%、「国民の規範意識が低下した」は33.0%となっている。

注1:内閣府の調査で、令和3年12月から令和4年1月にかけて全国の18歳以上の日本国籍を有する者3,000人に対して実施されたもの(https://survey.gov-online.go.jp/hutai/r03/r03-chian/r03-chian.pdf)。また、内閣府は、平成16年7月、平成18年12月、平成24年7月及び平成29年9月に同様の調査を実施している。

注2:平成29年以前の調査と令和3年から令和4年にかけての調査では調査方法が異なるため、単純比較は行わない。

(2)多様な治安課題に対する国民意識の高まり

我が国の犯罪情勢は、全体的に改善されてきたものの、1で述べたような社会情勢の変化に伴い、被害が深刻化しているサイバー事案や特殊詐欺等、従来の街頭犯罪や侵入犯罪に重点を置いた犯罪対策では捉えられない事象が生じており、治安課題が多様化している。ここでは、治安に関する世論調査において「自分や身近な人が被害に遭うかもしれないと不安になる犯罪等」として高い割合が示されている犯罪等を中心に、その結果も引用しつつ、近年における国民意識の変化に触れる。

① サイバー空間をめぐる脅威に対する国民の不安

治安に関する世論調査によれば、自分や身近な人が被害に遭うかもしれないと不安になる犯罪等として、不正アクセスやフィッシング詐欺等のサイバー犯罪を挙げた者の割合は52.3%(平成16年は24.2%(注))となっているほか、自分や身近な人が犯罪に遭うかもしれないと不安になる場所としてインターネット空間を挙げた者の割合は53.9%(平成16年の調査では19.1%)となっている。

サイバー空間をめぐる脅威は、依然として深刻な情勢にあるところ、社会のデジタル化が進展し、インターネットの利用が日常生活に不可欠なものとなる中で、国民がサイバー空間をめぐる脅威に不安を感じているものとみられる。

注:平成16年、平成18年、平成24年及び平成29年の調査では、「インターネットを利用した犯罪」となっている。

② 特殊詐欺をめぐる国民意識

治安に関する世論調査によれば、自分や身近な人が被害に遭うかもしれないと不安になる犯罪等として、特殊詐欺や悪質商法等の犯罪を挙げた者の割合は52.6%(平成16年は28.4%(注1))となっている。

特殊詐欺については、暴力団、匿名・流動型犯罪グループ(注2)が、犯行手口を巧妙化させ、犯行の分業化と匿名化を図った上で、組織的に敢行している実態にある。

注1:平成16年の調査では「いわゆる「オレオレ詐欺」や悪質商法などの詐欺」、平成18年、平成24年及び平成29年の調査では、「振り込め詐欺や悪質商法などの詐欺」となっている。

注2:128頁参照(第4章)

③ 女性や子供に対する犯罪をめぐる国民意識

治安に関する世論調査によれば、自分や身近な人が被害に遭うかもしれないと不安になる犯罪等として、配偶者からの暴力や児童虐待等の家庭内での犯罪を挙げた者の割合は26.0%(女性は28.8%)、児童ポルノ、児童売春等の子供に対する犯罪を挙げた者の割合は24.4%(女性は26.6%)、痴漢や強制わいせつ等の性犯罪を挙げた者の割合は23.9%(女性は26.1%であり、平成16年は23.2%)となっており、いずれも4分の1程度の割合を占めている。

性犯罪・性暴力は、被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為であり、その心身に長期にわたり重大な影響をもたらすものであることから、その根絶に向けた取組や被害者支援の強化が求められている。こうした中、「性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議」において、令和2年6月に「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」が決定され、令和5年3月には、取組の継続・強化を目的とした「性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針」が決定されるなど、政府による取組が推進されているほか、累次の立法措置(注)が講じられた。

児童虐待については、児童虐待又はその疑いがあるとして警察から児童相談所に通告した児童数が年々増加しており、令和4年中の通告児童数は過去最多の11万5,762人となっている。さらに、配偶者からの暴力事案等の相談等件数は増加傾向にあり、令和4年は8万4,496件と、配偶者暴力防止法の施行以降で最多となった。

注:平成29年、従来の強姦罪の構成要件及び法定刑を改めて強制性交等罪とすることなどを内容とする刑法の改正がなされた。さらに、令和5年6月、強制わいせつ罪、強制性交等罪の構成要件を改めて不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪に整理することなどを内容とする刑法の改正がなされるとともに、性的な姿態を撮影する行為やその記録を提供する行為等を処罰することなどを内容とする性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律が成立し、関係規定は令和5年7月13日に施行された。

④ 重要犯罪(注1)をめぐる国民意識

治安に関する世論調査によると、自分や身近な人が被害に遭うかもしれないと不安になる犯罪等として、殺人、強盗、暴行、傷害等の凶悪・粗暴な犯罪を挙げた者の割合は43.5%(平成16年は、殺人、強盗等の凶悪な犯罪が34.7%、暴行、傷害等の粗暴な犯罪が43.0%)となっている。

国民の体感治安に影響するとみられる殺人、強盗、強制性交等の重要犯罪の認知件数は、令和4年は9,535件で、9年ぶりに前年を上回った。また、世論調査後には、一般住宅等において多額の現金や貴金属等が強取される強盗等事件が連続して発生したことなど(注2)により、国民の間で不安が広がっていることが懸念される。

注1:42頁参照(第2章)

注2:このほか、令和4年7月には、街頭演説中の安倍晋三元内閣総理大臣が銃撃を受け殺害されるという重大事件が発生し、翌年の令和5年4月には、演説を予定していた岸田首相に向けて爆発物が投てきされる事案が発生した。また、同年5月、長野県中野市において、猟銃等を用いて警察官2人を含む4人が殺害されるという重大事件が発生した。

⑤ 交通事故をめぐる国民意識

治安に関する世論調査によれば、自分や身近な人が被害に遭うかもしれないと不安になる犯罪等として、飲酒運転による交通事故やひき逃げ、妨害運転(あおり運転)等の悪質・危険な交通法令違反を挙げた者の割合が50.2%(平成16年は30.5%(注1))となっている。

交通事故情勢については、令和4年中の交通事故による死者数(注2)は2,610人と、7年連続で減少し、警察庁が統計を保有する昭和23年以降の最少を更新した一方、子供が犠牲となる痛ましい交通事故や、高齢運転者による悲惨な交通事故が相次いで発生しており、子供をめぐる交通安全対策や高齢運転者対策の充実・強化に対する社会的要請が高まっている。

注1:平成16年、平成18年、平成24年及び平成29年の調査では「飲酒運転による交通事故、ひき逃げ等の悪質・危険な交通法令違反」となっている。

注2:144頁参照(第5章)