2 高齢運転者の交通事故防止対策の推進

(1)高齢運転者に対する教育等の現状

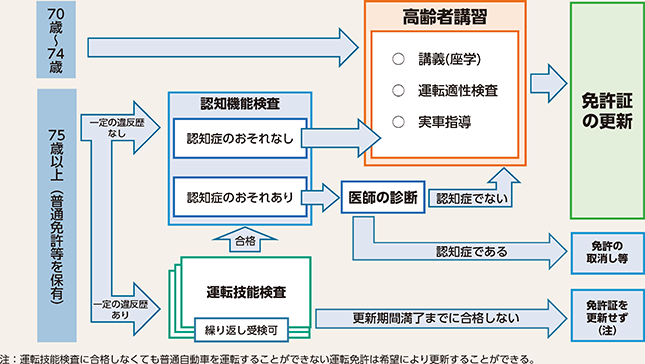

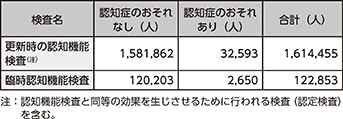

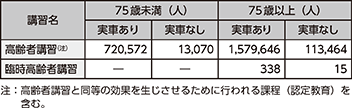

更新期間が満了する日における年齢が70歳以上の者は、運転免許証を更新する際、高齢者講習の受講が義務付けられている。また、更新期間が満了する日における年齢が75歳以上の者は、満了する日より前の6月以内に、認知機能検査を受けることが義務付けられている。

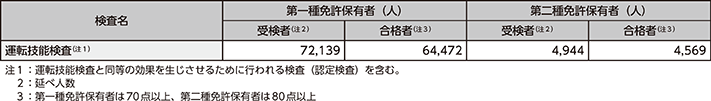

加えて、高齢運転者による交通事故情勢を踏まえ、道路交通法の一部改正により、令和4年5月13日から、普通自動車に対応する運転免許保有者のうち一定の違反歴がある75歳以上の者は、同じく6月以内に、運転技能検査に合格しなければ、運転免許証が更新されないこととされた。運転技能検査では、一時停止や信号通過等の課題が課され、検査の結果が一定の基準に達しない者は不合格となるが、更新期日まで繰り返し受検することができる。

また、上記の一部改正により、認知機能検査については、三つの区分によりなされていた結果の判定が、認知症のおそれの有無のみの二つの区分によることとされたほか、高齢者講習については、認知機能検査の結果にかかわらず内容が一本化され、講義、運転適性検査器材による指導及び実車指導を内容とする2時間の講習となった。

なお、普通自動車を運転することができない運転免許(原動機付自転車免許、普通自動二輪車免許、小型特殊自動車免許等)のみを受けている者又は運転技能検査対象者に対しては、実車指導を除いた1時間の講習を行っている(注)。

警察では、運転技能検査、認知機能検査及び高齢者講習の円滑な実施に向け、受検・受講枠の拡大や円滑な予約の促進等の取組を推進している。

注:高齢運転者による交通死亡事故の多くは、普通自動車により発生していること、また、高齢者講習の実車指導においては、運転技能検査と同様に客観的指標を用いた評価を行うことから、普通自動車を運転することができない運転免許のみを受けている者又は運転技能検査対象者については、高齢者講習における実車指導を免除している。

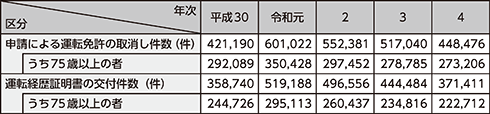

(2)運転免許証の自主返納(申請による運転免許の取消し)等

身体機能の低下等を理由に自動車の運転をやめる際には、申請により運転免許証を返納することができるが、その場合には、返納後5年以内に申請すれば、運転経歴証明書の交付を受けることができる。また、運転免許証の更新を受けずに失効した場合でも、失効後5年以内に申請すれば、運転経歴証明書の交付を受けることができる。運転経歴証明書の交付を受けた者は、バス・タクシーの乗車運賃の割引等の様々な特典を受けることができる。

警察では、自主返納及び運転経歴証明書制度の周知を図るとともに、運転免許証の返納後又は運転免許の失効後に運転経歴証明書の交付を受けた者への支援について、関係機関・団体等に働き掛けを行い、自動車の運転に不安を有する高齢者等が運転免許証の自主返納等をしやすい環境の整備に向けた取組を進めている(注1)。

一方、運転に不安を覚える高齢運転者等に対して、運転免許証の自主返納だけでなく、より安全な自動車に限って運転を継続するという中間的な選択肢として、運転免許に、運転できる自動車等の種類をサポートカー(注2)に限定するなど一定の条件を付すことを申請することができることとしている。

注1:一般社団法人全日本指定自動車教習所協会連合会のウェブサイト(http://www.zensiren.or.jp/kourei/)において、運転免許証を自主返納した者等を対象とした各種支援施策について紹介している都道府県警察等のウェブサイトを集約し、高齢者等への情報提供に取り組んでいる。

注2:他の車両や歩行者に接近した場合にブレーキが作動する衝突被害軽減ブレーキ及びブレーキとアクセルを踏み間違えた場合の急発進を防ぐペダル踏み間違い時加速抑制装置の先進安全技術が搭載された自動車

運転経歴証明書の様式

サポートカー限定免許に関する広報ポスター

(3)高齢運転者に係る安全運転相談の充実・強化

警察では、高齢運転者等に対して、加齢に伴う身体機能の低下を踏まえた安全運転の継続に必要な助言・指導や、自主返納制度及び自主返納者等に対する各種支援施策の教示を行っており、全国統一の専用相談ダイヤル「#8080(シャープハレバレ)」(注)を導入し、安全運転相談の認知度及び利便性の向上に努めている。

注:安全運転相談ダイヤルに電話すると、都道府県警察の安全運転相談窓口に直接つながるようになっている。

安全運転相談に関する広報ポスター