第3節 きめ細かな運転者施策による安全運転の確保

1 運転者教育

(1)運転者教育の体系

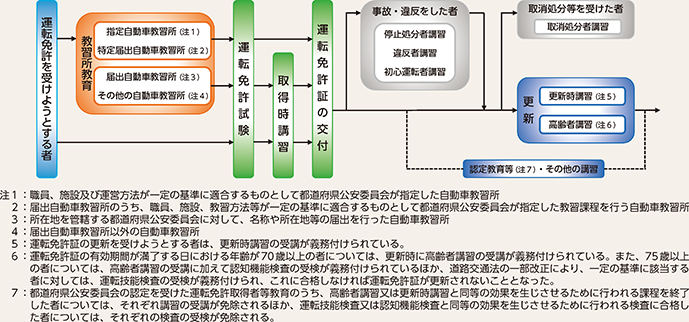

運転者教育の機会は、運転免許を受ける過程及び運転免許を受けた後における各段階に体系的に設けられており、その流れは図表5-16のとおりである。

(2)運転免許を受けようとする者に対する教育の充実

運転免許を受けようとする者は、都道府県公安委員会の行う運転免許試験を受けなければならないが、指定自動車教習所の卒業者は、このうち技能試験が免除される。

指定自動車教習所は、初心運転者教育の中心的役割を担うことから、警察では、教習指導員の資質の向上を図るなどして、指定自動車教習所における教習の充実に努めている。

全国で令和4年(2022年)末現在1,295か所ある指定自動車教習所の卒業者で、令和4年中に運転免許試験に合格した者の数は、159万4,481人となっている。

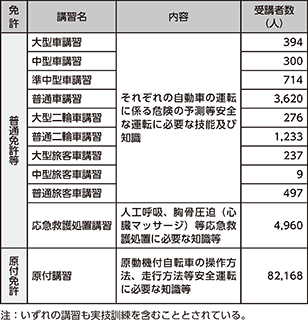

また、運転免許を受けようとする者は、その種類に応じ、安全運転に関する知識や技能等を習得するための講習(取得時講習)を受講することが義務付けられているが、指定自動車教習所又は特定届出自動車教習所を卒業した者については、これと同内容の教育を受けているため、受講が免除されている。

(3)運転免許取得後の教育の充実

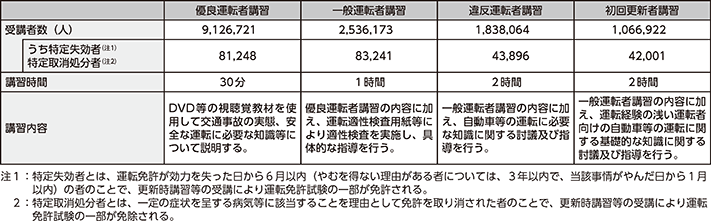

① きめ細かな更新時講習の実施

更新時講習は、運転免許証の更新の機会に定期的に講習を行うことにより、安全な運転に必要な知識を補い、運転者の安全意識を高めることを目的としている。この講習は、受講対象者を法令遵守の状況等により優良運転者、一般運転者、違反運転者及び初回更新者に区分して実施している。

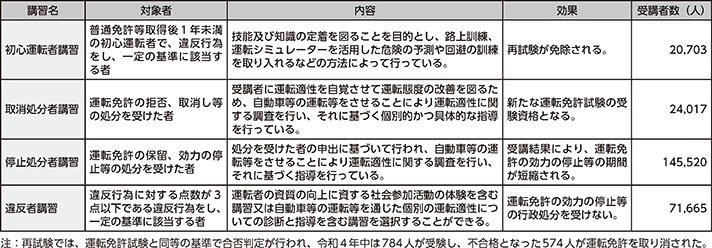

② 危険運転者の改善のための教育

道路交通法等に違反する行為をし、累積点数が一定の基準に該当した者や行政処分を受けた者に対しては、その危険性の改善を図るための教育として、初心運転者講習、取消処分者講習、停止処分者講習及び違反者講習を実施している。特に、飲酒運転者対策として、飲酒運転違反者に対する一層効果的な教育を目的とした、AUDIT(注1)、ブリーフ・インターベンション(注2)、飲酒運転をテーマとしたディスカッション形式の指導等の飲酒行動の改善のためのカリキュラムを盛り込んだ取消処分者講習(飲酒取消講習)を全国で実施し、受講者の飲酒行動の改善や飲酒運転に対する規範意識の向上を図っている。また、停止処分者講習等において、飲酒運転違反者を集めて行う飲酒学級を設け、運転シミュレーターを活用した飲酒運転の疑似体験、飲酒ゴーグルを活用した飲酒状態の疑似体験等を実施して、飲酒運転の危険性を理解させるなど、教育内容の充実を図っている。

このほか、令和5年4月以降、飲酒取消講習以外の取消処分者講習においても、妨害運転等を行った運転者の運転行動の改善を図ることを目的としたディスカッション形式の指導を導入している。

注1:Alcohol Use Disorders Identification Testの略。世界保健機関(WHO)がスポンサーになり、数か国の研究者によって作成された「アルコール使用障害に関するスクリーニングテスト」で、面接又は質問紙により、その者が危険有害な飲酒習慣を有するかどうかなどを判別するもの。

注2:受講者に、自身が設定した日々の飲酒量等に関する目標の達成状況を一定期間記録させた上で、その記録内容に基づき、受講者ごとに問題飲酒行動及び飲酒運転の抑止のための指導を行うもの。

③ 自動車教習所における交通安全教育

自動車教習所は、ペーパードライバー教育をはじめとする運転免許保有者に対する交通安全教育も行っており、地域における交通安全教育センターの役割を果たしている。都道府県公安委員会では、認定制度により、こうした教育の水準の向上と普及を図っている。