2 人身安全関連事案の現状と対策

(1)人身安全関連事案の現状

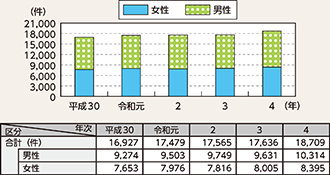

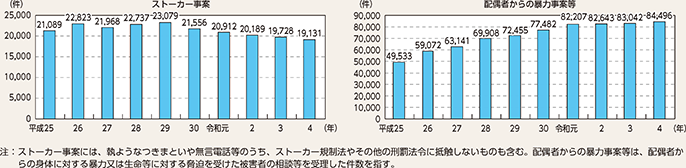

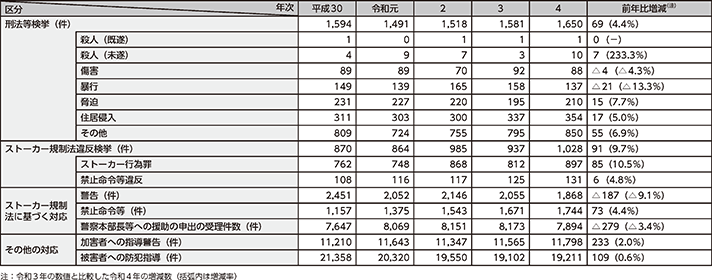

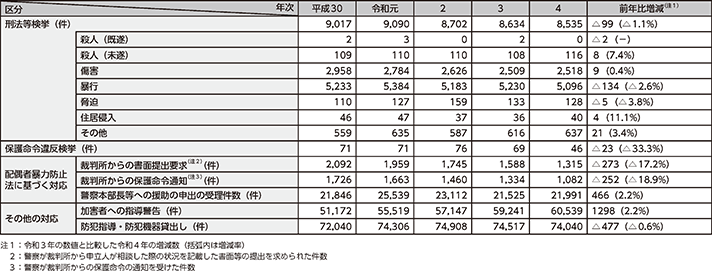

ストーカー事案・配偶者からの暴力事案等(注)の相談等件数及び対応状況の推移は、図表2-14から図表2-16までのとおりである。ストーカー事案の相談等件数は高水準で推移しており、また、令和4年中の配偶者からの暴力事案等の相談等件数は、配偶者暴力防止法の施行以降、最多となった。

注:平成25年6月に成立した配偶者暴力防止法の一部を改正する法律の施行に伴い、平成26年1月3日以降、生活の本拠を共にする交際(婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。)をする関係にある相手方からの暴力事案についても計上している。

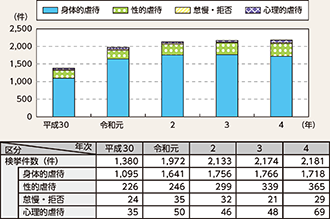

児童虐待事件については、令和4年中の検挙件数は2,181件、検挙人員は2,222人と、統計をとり始めた平成11年以降、過去最多となった。また、態様別検挙件数をみると、身体的虐待が全体の約8割を占めている。

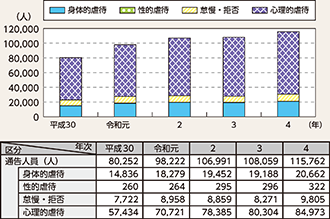

また、児童虐待又はその疑いがあるとして警察から児童相談所に通告した児童数は年々増加しており、令和4年中は過去最多の11万5,762人となった。態様別では、心理的虐待が8万4,973人と全体の約7割を占めている。

(2)ストーカー事案・配偶者からの暴力事案等への対策

① 迅速かつ的確な対応の徹底

ストーカー事案・配偶者からの暴力事案等は、恋愛感情のもつれ等の私的な人間関係に起因する事案であり、情報技術の進展等を背景としたコミュニケーション手段の変化や対人関係の多様化等により、被害の実態がつかみづらく、潜在化しやすい事案である一方で、加害者の被害者に対する執着心や支配意識が非常に強いものが多く、加害者が、被害者等に対して強い危害意思を有している場合には、検挙されることを顧みず大胆な犯行に及ぶこともあるなど、事態が急展開して重大事件に発展するおそれが大きいものである。

警察では、都道府県警察本部において、事案の認知の段階から対処の段階に至るまで、警察署への指導・助言・支援を一元的に行う生活安全部門と刑事部門を総合した体制を構築し、被害者等の安全の確保を最優先に、ストーカー規制法、配偶者暴力防止法等の関係法令を駆使した加害者の検挙等による加害行為の防止、被害者等の保護措置等、組織的な対応を推進している。この種の事案では、身近な者が行為者であるなどの理由から被害届の提出等をためらうことも見受けられることから、被害者に対し、事案の特徴、警察としてとり得る措置、被害者自身の選択・決断・協力の必要性等を分かりやすく説明するなど、被害者の意思決定を的確に支援するとともに、「危険性判断チェック票(注1)」を活用するなどし、被害者等からの相談への対応に万全を期している。また、緊急・一時的に被害者等を避難させる必要がある場合に、ホテル等の宿泊施設を利用するための費用を公費で負担している(注2)。

注1:ストーカー事案や配偶者からの暴力事案等について相談をした被害者から、被害者本人や加害者の性格、日常行動等に関する項目についてアンケート方式で聴取し、殺人等の重大事案に発展する危険性・切迫性を判断する上での参考資料とするための票

注2:97頁参照

CASE

令和4年1月、内縁関係にあった男(54)からつきまといを受けているとの女性からの相談を受け、同男に対してストーカー規制法に基づく緊急禁止命令を発出した。同月、同男が、同命令を受けていたにもかかわらず、同女性の勤務先の付近をうろついていたことから、同男をストーカー規制法違反で逮捕したところ、同男は、同女性の承諾を得ないで、同女性が使用する車両に取り付けたGPS機器により位置情報を取得していたことが判明した。また、同男は、不正の手段により、同女性の知人男性の戸籍謄本等の交付を受けていたことが判明したことから、同年2月、同男を偽造有印私文書行使罪等で再逮捕した(宮城)。

② 関係機関・団体と連携したストーカー対策

ストーカー事案に対し実効性のある対策を行うためには、社会全体での取組が必要であることから、警察庁では、平成27年3月にストーカー総合対策関係省庁会議が策定した「ストーカー総合対策」(令和4年7月改訂)、令和2年12月に閣議決定された「第5次男女共同参画基本計画」等に基づき、関係機関・団体と連携して、被害防止のための広報啓発、加害者に関する取組等を推進している。

警察においては、平成28年度から、警察が加害者への対応方法やカウンセリング・治療の必要性について地域精神科医等の助言を受け、加害者に受診を勧めるなど、地域精神科医療機関等との連携を推進している。

③ リベンジポルノ等への対策

インターネットやスマートフォンの普及に伴い、画像情報等の不特定多数の者への拡散が容易になったことから、交際中に撮影した元交際相手の性的画像等を撮影対象者の同意なくインターネット等を通じて公表する行為(リベンジポルノ等)により、被害者が長期にわたり回復し難い精神的苦痛を受ける事案が発生している。

令和4年中の私事性的画像(注1)に関する相談等の件数(注2)は1,728件であった。このうち、被害者と加害者の関係については、交際相手(元交際相手を含む。)が51.8%、インターネット上のみの関係にある知人・友人が22.8%を占めており、また、被害者の年齢については、20歳代が42.0%、19歳以下が27.5%を占めている。さらに、私事性的画像被害防止法の適用による検挙件数は61件、脅迫、児童買春・児童ポルノ禁止法違反等の他法令による検挙は213件であった。

注1:私事性的画像被害防止法第2条第1項に定める性交又は性交類似行為に係る人の姿態等が撮影された画像をいう。

注2:私事性的画像記録又は私事性的画像記録物に関する相談のうち、私事性的画像被害防止法やその他の刑罰法令に抵触しないものを含む。

警察では、このような事案について、被害者の要望を踏まえつつ、違法行為に対して厳正な取締りを行うとともに、プロバイダ等の事業者と連携し、公表された私事性的画像記録の流通・閲覧防止のための措置等の迅速な対応を講じている。また、広報啓発活動等を通じて、被害の未然防止を図っている。

CASE

令和4年1月、「元交際相手の男(22)から名誉を傷つけるメッセージが送られた」などとの女性からの相談を受けたことを端緒として、同男を名誉毀損罪等で逮捕した。また、同男が、同男の知人に対し、同女性のものであると特定することができる性的画像の拡散を依頼し、同画像を提供していたことが判明したことから、同年2月、同男を私事性的画像記録被害防止法違反(公表目的の私事性的画像記録の提供)で再逮捕した(福井)。

(3)児童虐待防止対策

児童虐待は、児童が自ら助けを求めることが困難であるなどの理由により、被害が潜在化・長期化し、深刻な被害に至る可能性が高いという特徴を有している。

近年も重大な児童虐待事件が発生している状況であり、累次の児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議決定等を踏まえ、政府一丸となって児童虐待防止対策が進められている。

① 児童の安全確保を最優先とした対応の徹底

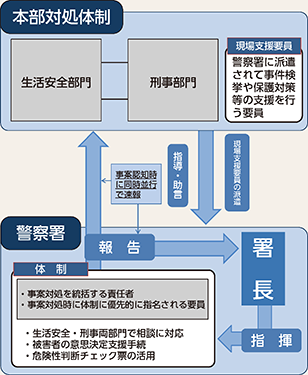

警察では、児童虐待が疑われる事案を認知した際には、警察署長及び本部対処体制(注)に速報することとしており、本部対処体制においては警察署に対する指導・助言等の支援を行っている。

また、虐待を受けたと思われる児童については、児童相談所に対して確実に通告を実施し、一時保護等の対応をとるよう求めているほか、通告に至らない場合であっても、情報提供を実施し、児童の身体の状況や保護者の対応等を客観的かつ具体的に伝えることとしている。

注:47頁参照

② 迅速かつ的確な捜査の遂行

児童相談所への通告と並行して、事案に応じて厳正な捜査を行い、事件化する場合には、必要な捜査をできる限り速やかに行い、捜査を契機とした児童の安全確保を図っている。

③ 児童の安全確保に向けた関係機関との連携の強化

ア 児童相談所との連携

警察では、児童相談所からの援助要請(注1)に基づいて、児童相談所職員による児童の安全確認、一時保護等に警察官が同行し、児童の安全確保及び保護に努めている。

また、児童相談所との合同研修を実施しているほか、児童相談所を設置する自治体からの要請に応じ、児童相談所における警察OB等の配置への協力を実施している(注2)。

注1:児童虐待防止法第10条において、児童相談所長は、児童の安全確認又は一時保護を行う場合において、必要に応じて警察署長に援助を求めることができるとされている。

注2:令和4年4月1日現在、警察職員92人、警察OB247人が児童相談所へ配置されている。

イ 学校・教育委員会との連携

警察では、虐待通告等の対応に関して保護者から威圧的な要求や暴力の行使が予想される場合等において、学校・教育委員会と連携して対応している。

ウ 要保護児童対策地域協議会を活用した関係機関との連携

警察では、自治体からの要請に基づいて、要保護児童対策地域協議会(注)に構成員として参画し、関係機関との間で児童虐待事案の情報共有等を行っている。

注:児童福祉法第25条の2において、地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者により構成される要保護児童対策地域協議会を置くように努めなければならないとされている。

④ 被害児童に対する配意及び支援

児童虐待が疑われる事案では、関係機関との緊密な連携の下、代表者が被害児童からの聴取を行うなど、被害児童の負担軽減及びその供述の信用性の担保に配慮して対応しているほか、児童に対するカウンセリング等の支援を実施している。

⑤ 警察における対応力の強化

警察では、児童虐待の早期発見等に資する教育訓練を徹底するとともに、都道府県警察本部に、児童相談所等関係機関との連携や警察職員に対する児童虐待事案対応時の専門的対応に関する指導等の業務を担う「児童虐待対策官」を設置するなど、警察における児童虐待への対応力の強化を図るための取組を推進している。

CASE

令和4年10月、交番を訪れた児童(8)から継父(35)によるネグレクトの相談を受けたことから、直ちに児童相談所に通告し、同児童は一時保護された。同日、警察官及び児童相談所職員が同児童宅を訪問し、同児童の妹(6)の安全確認をしたところ、同継父による同妹への身体的虐待も疑われたことから、同妹も一時保護された。その後の捜査の結果、同継父が同妹を突き飛ばして転倒させ、足蹴りするなどの虐待を行っていたことが判明し、同年11月、同継父を傷害罪で逮捕した(静岡)。

(4)認知症に係る行方不明者への対策

令和4年中の認知症に係る行方不明者届の受理件数は1万8,709件であり、統計をとり始めた平成24年以降、増加を続けている。

警察では、認知症に係る行方不明者の特性を踏まえ、地域における認知症高齢者等の見守りネットワークの効果的な活用や、関係機関・団体等と緊密に連携した行方不明者発見活動を推進している。