第1節 技術革新に伴う現代社会における脅威

1 先端技術等の悪用により深刻化する現代社会における脅威と対策

近年の技術革新は、様々な面で国民生活の利便性を向上させている一方、犯罪者やテロリスト等が先端技術等を悪用することにより、サイバー空間における脅威は極めて深刻な情勢となっているほか、新たな手法・形態によるテロ等が発生する懸念も生じさせている。

(1)深刻化するサイバー空間における脅威と対策

深刻化するサイバー空間における脅威をめぐる最新の情勢について概観する(注)ほか、これらの脅威に対処するために行った組織基盤の強化について紹介する。また、サイバー空間におけるサービス等が各種犯罪を助長し、又は容易にする犯罪インフラとしても悪用されていることから、これに対処するための取組について紹介する。

注:サイバー空間における脅威の詳細については、108頁参照(第3章)

① 深刻化するサイバー空間における脅威

ア 電子商取引をめぐるサイバー事案(注1)

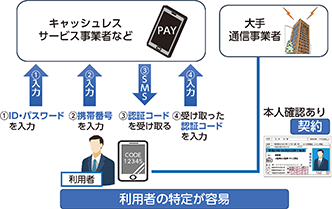

デジタル化の進展に伴い電子商取引が拡大する中で、クレジットカード情報や口座情報等をアカウントに紐(ひも)付けて、クレジットカード払いや口座引落しにより支払うことができるスマートフォン決済(注2)サービス等が急速に普及しつつある。こうした中で、クレジットカード不正利用被害額が増加傾向にある(注3)ほか、サービス利用時等の本人認証として広く導入されているSMS認証の不正な代行(注4)を行い、第三者に不正にアカウントを取得させる事案が発生している。

注1:サイバーセキュリティが害されることその他情報技術を用いた不正な行為により生ずる個人の生命、身体及び財産並びに公共の安全と秩序を害し、又は害するおそれのある事案

注2:スマートフォンを使ってお金を支払うこと。NFC(非接触IC)搭載のスマートフォンを読み取り機にかざす方式や、QRコード®やバーコードを使う方式がある。

注3:「クレジットカード不正利用被害の発生状況」(一般社団法人日本クレジット協会)(https://www.j-credit.or.jp/information/statistics/download/toukei_03_g_220331.pdf)

注4:通信当事者以外の第三者が、SMS認証に用いる携帯電話番号や当該認証のための認証コードを当該通信当事者に提供する行為。123頁参照(第3章)

イ 世界的に問題となっているランサムウェア

ランサムウェアと呼ばれる不正プログラムによる被害の深刻化や手口の悪質化が世界的に問題となっており、国内外を問わず、市民生活にまで重大な影響を及ぼしている。国外では、令和3年(2021年)5月、米国最大手の石油パイプライン事業者のシステムがランサムウェアに感染し、パイプラインの操業を一時停止する事態となった。国内では、同年10月、医療機関の医療情報システムがランサムウェアに感染し、電子カルテ等の情報が暗号化されて閲覧できなくなった結果、新規患者や救急患者の受入れが一時停止する事態となった。

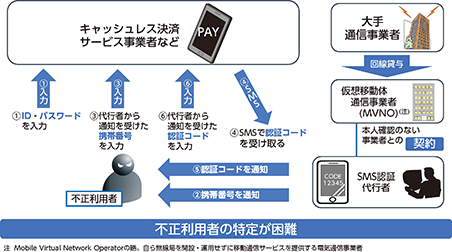

また、従来は、暗号化したデータを復元する対価として企業等に金銭を要求していたが、最近では、データの暗号化のみならず、データを窃取した上、企業等に対し、「対価を支払わなければ当該データを公開する」などと金銭を要求するダブルエクストーション(二重恐喝)という手口が認められる。この手口では、ランサムウェアによって窃取された情報等がダークウェブ(注1)上に開設されたリークサイトと呼ばれるウェブサイトに掲載された事例が認められる。

また、暗号資産による支払を要求される被害が多く、国内における令和3年中のランサムウェアによる被害の報告件数(注2)146件のうち、被害企業・団体等に対して直接的に金銭の要求のあった件数は45件であったが、このうち暗号資産による支払を要求された件数は41件(91%)と大半を占めている。

注1:匿名接続を実現するためのソフトウェア等を使用しなければ接続できないウェブサイト

注2:企業・団体等におけるランサムウェアによる被害として都道府県警察から警察庁に報告のあった件数。ランサムウェアによる被害の実態等については110頁参照(第3章)

操業を一時停止した米国の石油パイプライン事業者の貯蔵タンク(写真提供:ロイター=共同)

ウ 国家を背景に持つサイバー攻撃集団によるサイバー攻撃

近年、国家を背景に持つサイバー攻撃集団によるサイバー攻撃が発生している。例えば、中国は軍事関連企業、先端技術保有企業等の情報窃取のため、ロシアは軍事的及び政治的目的の達成に向けて影響力を行使するため、サイバー攻撃を行っているとみられている。また、北朝鮮も政治目標の達成や外貨獲得のため、サイバー攻撃を行っているとみられている。

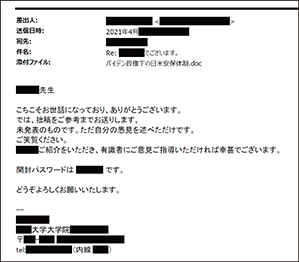

サイバー攻撃に用いられる手口としては、DDoS攻撃(注)によってコンピュータのサービス提供を不可能にするもの、セキュリティ上のぜい弱性を悪用するなどして攻撃対象のコンピュータに不正に侵入するもの、標的型メール攻撃によって不正プログラムに感染させるものなどが挙げられる。最近では、米国企業が販売するソフトウェアに係る開発中の更新プログラムが保存されているサーバに侵入され、更新プログラムに悪意あるコードが埋め込まれた。これに気付かないうちに当該企業が更新プログラムをソフトウェアの利用者に配信した結果、更新後のソフトウェアにバックドアが組み込まれることとなり、利用者が情報窃取の被害に遭う事案が発生した。

注:Distributed Denial of Serviceの略。特定のコンピュータに対し、複数のコンピュータから、大量のアクセスを繰り返し行い、コンピュータのサービス提供を不可能にするサイバー攻撃

シンクタンクに送信された標的型メール

CASE

令和4年(2022年)2月、数度にわたり、ウクライナの国防省等の政府機関や銀行に対するサイバー攻撃が発生し、ウェブサイトがダウンするなどの障害が発生した。同月、米国及び英国は、ウクライナの銀行に対するサイバー攻撃がロシア軍参謀本部情報総局(GRU)によって実行されたものであるとの分析結果を発表した。

CASE

令和3年(2021年)7月、米国司法省は、米国、英国、ドイツをはじめとした複数の国々の企業、大学及び政府機関にサイバー攻撃を行っていたとして、中国政府を背景に持つ可能性が高いAPT40(注1)と呼ばれるサイバー攻撃集団の構成員4名を起訴した。標的とされた情報には、潜水艦及び自動運転車に関する技術情報、感染症に関する研究情報等が含まれていたとされている。また、米国、英国等は、APT40等に関して声明文を発表した(注2)。

注1:Advanced Persistent Threat 40の略

注2:114頁参照(第3章)

② サイバー空間における脅威への対処に係る組織基盤の強化

サイバー空間が重要な社会経済活動が営まれる公共空間へと進化していく中、近年、ランサムウェアによる被害が拡大しているほか、国家を背景に持つサイバー攻撃集団によるサイバー攻撃が明らかになるなど、サイバー空間における脅威については、極めて深刻な情勢が続いている。

こうした状況を踏まえ、サイバー事案への対処能力の強化を図るため、警察法等を改正し、令和4年4月、警察庁にサイバー警察局を新設するとともに、関東管区警察局にサイバー特別捜査隊を新設した。

サイバー警察局では、官民連携、人材育成等の基盤整備、各国との情報交換、サイバー事案の捜査指導、高度な解析への技術支援等を強力に推進している。

また、サイバー特別捜査隊は、重大サイバー事案(注)への対処を担う国の捜査機関として、外国捜査機関等との強固な信頼関係を構築し、サイバー攻撃集団により国境を越えて敢行されるサイバー事案等に対処すべく、国際共同捜査に積極的に参画することとしている。

注:国若しくは地方公共団体の重要な情報システムの運用や重要インフラ事業者の事業の実施に重大な支障が生じ、若しくは生ずるおそれのある事案、高度な技術的手法が用いられるなどの事案(マルウェア事案等)、又は国外に所在するサイバー攻撃者による事案

サイバー警察局・サイバー特別捜査隊発足式

③ サイバー空間における犯罪インフラ対策の推進

ダークウェブや暗号資産等の技術・サービスが犯罪インフラとして悪用されることを防ぐため、警察では、違法行為に対する取締りを推進するとともに、関係機関・団体等と連携して必要な対策を進めている。

ア ダークウェブを悪用した犯罪への対策

「Tor」(注1)等の匿名化技術は、情報統制が行われている海外の国々において、インターネット上での自由な活動と当該活動におけるプライバシーの保護等の目的で利用される一方で、これらの技術が活用されたダークウェブについては、ランサムウェアにより窃取されたデータが掲載されるなど、犯罪インフラとしても悪用されている。

警察では、リアルタイム検知ネットワークシステム(注2)等を活用したダークウェブ上のウェブサイトの分析を行い、当該分析の結果を踏まえ、被害防止に向けた注意喚起を行うとともに、ダークウェブを悪用した犯罪の取締りを推進している。

注1:The Onion Routerの略。匿名接続を実現するためのソフトウェア・規格の一つ

注2:116頁参照(第3章)

ダークウェブ上のリークサイト例

CASE

令和3年(2021年)9月、米国の情報セキュリティ会社が、同社製のVPN機器(注)の認証用パスワード等の情報が第三者により不正に公開されていることが確認された旨を公表した。警察庁では、公開された情報がランサムウェアによるサイバー攻撃等に悪用されることを防止するため、被害に遭った可能性がある事業者等に対し、都道府県警察を通じて注意喚起を行った。

注:Virtual Private Networkの略。インターネットや多人数が利用する閉域網を介して、暗号化やトラフィック制御技術により、プライベートネットワーク間が、あたかも専用線接続されているかのような状況を実現するための機器

CASE

地方公務員の男(32)は、令和元年8月、ダークウェブ上の電子掲示板に、児童ポルノ画像等が蔵置されたウェブサーバのURLを投稿して不特定多数が閲覧可能な状態を設定し、公然と陳列した。令和2年3月、同男を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ公然陳列)で逮捕した(大阪)。

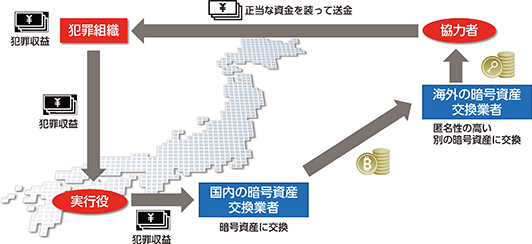

イ 暗号資産を悪用した犯罪への対策

暗号資産は、利用者の匿名性が高く、その移転がサイバー空間において国境を越えて瞬時に行われる。暗号資産に対する規制は各国において異なることから、暗号資産交換業者が所在する国・地域の中には、本人確認等の措置が義務付けられていないものもあるほか、海外の暗号資産交換業者で取引される暗号資産の中には、移転の記録が公開されず、追跡が困難なものもあるなど、マネー・ローンダリング等に悪用される可能性が高いものが存在する。

令和3年中のインターネットバンキングに係る不正送金事犯の被害金の86.7%が一次送金先において暗号資産の購入に使用されている(注1)など、マネー・ローンダリング等の犯罪への悪用が指摘されているほか、暗号資産交換業者からの疑わしい取引の届出の年間受理件数も増加傾向にある。警察では、このような状況を踏まえ、暗号資産を悪用した犯罪の取締りを進めるとともに、暗号資産を悪用したインターネットバンキングに係る不正送金事犯や特殊詐欺に係る相談、届出等を受けた場合には、事件性の有無を判断した上で、迅速に暗号資産交換業者に対して暗号資産取引口座(注2)の凍結の検討を依頼している。

また、暗号資産を悪用した犯罪の実態解明には技術的知見が必要不可欠であることから、警察大学校サイバーセキュリティ対策研究・研修センターでは、暗号資産に関する技術動向の調査を行っている。

サイバー空間において財産的価値を移転する手段は、急速に変化している。犯罪への悪用を防止する観点から、暗号資産に続く新たな手段についても注視していく必要がある。

注1:警察において確認できた一次送金先における被害金の使用状況(出金・二次送金等を除く。)

注2:暗号資産交換業に係る取引における利用者のアカウント

CASE

生命保険会社の社員として同社の子会社(A社)の清算業務に従事していた男(32)は、A社名義の銀行口座に保管中の現金を不正に送金させてだまし取った上でこれを隠匿しようと考え、令和3年5月、銀行が運営する資金決済システムに接続して送金依頼書を送信するとともに、あらかじめ不正に作成したA社の代表者用アカウントで当該依頼を承認し、銀行員らに正当な業務上の資金移動であると誤信させて送金を実行させ、約168億8,760万円をだまし取った上、当該詐取金でビットコインを購入するなどして犯罪収益を隠匿した。令和3年11月、同男を詐欺罪で逮捕するとともに、同年12月、組織的犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)で検挙した(警視庁)。

CASE

自営業の男(30)は、令和2年7月、情報システム開発会社が保有する暗号資産の移転に必要な秘密鍵を不正に複製し、暗号資産のブロックチェーンを構成する各サーバに虚偽の情報を与え、同社が保有する暗号資産約1,000万円相当を移転させ、財産上不法の利益を得た。令和3年2月、同男を電子計算機使用詐欺罪で逮捕した(警視庁)。

(2)先端技術等を悪用したテロ等の脅威と対策

① 先端技術等を悪用したテロ等の脅威

ア 小型無人機(ドローン)を悪用したテロ等の脅威

幅広い分野で活用されている小型無人機(ドローン)は、悪用することにより空からのテロ等の実行を容易にする。国内では、平成27年(2015年)4月、首相官邸の屋上に男が小型無人機を落下させる事案が発生している。海外では、令和元年(2019年)に、サウジアラビアにおいて石油施設に対する多数の小型無人機を使用した攻撃事案が発生したほか、令和3年(2021年)に、イラクにおいて首相公邸に対する爆発物を積載した小型無人機を使用した攻撃事案が発生した。また、令和2年(2020年)に、リビアにおいてAIにより自律的に飛行する小型無人機を用いた攻撃が行われたとの指摘もなされている。

今後、小型無人機の最大積載量の増加や編隊飛行に係る性能の向上といった技術の進歩に伴い、我が国において、例えば、大量の爆発物を積載した多数の小型無人機を使用したテロ等が発生する可能性は否定できない。

リビアにおける攻撃で使用されたとされるものと同種の小型無人機(ドローン)(写真提供:ゲッティ=共同)

イ NBC物質(注1)を悪用したテロ等の脅威

NBC物質を悪用したテロ等は、個人の生命・身体はもとより、社会・国家に極めて甚大な被害を及ぼすおそれがある。オウム真理教が引き起こした松本サリン事件や地下鉄サリン事件をはじめとする一連の事件では、化学兵器であるサリン(注2)やVXが実際に使用された。海外では、平成13年(2001年)の同時多発テロ事件以降、米国において相次いで炭疽(そ)菌事件が発生した。また、平成30年(2018年)には英国において元ロシア情報機関員らが、令和2年(2020年)にはロシアにおいて野党指導者が神経剤「ノビチョク」類(注3)で襲撃される事件が発生した。

近年のゲノム編集技術の発展や合成化学の分野におけるAI等を活用した研究の発展等に伴い、生物化学テロに悪用されるおそれのある新たな物質が合成され、テロリスト等により悪用されることが懸念される。

注1:N(Nuclear:核)B(Biological:生物)C(Chemical:化学)物質の略

注2:サリン(メチルホスホノフルオリド酸イソプロピル)は、第二次世界大戦前のドイツで、有機リン系殺虫剤を製造する過程で発見された。無色の液体で揮発性が高く、気体の比重は空気より重い。人体へは主に呼吸器、皮膚等により吸収され、おう吐、縮瞳、けいれん、頭痛、めまい、呼吸困難等を引き起こす。持続性と即効性が強いほか、毒性が著しく強く、人に対する殺傷能力が極めて高い。

注3:旧ソ連で開発された構造不明の難揮発性神経剤

元ロシア情報機関員らが襲撃された事件の現場で捜査する英国当局(写真提供:ロイター=共同)

ウ インターネット上の爆発物の製造方法等の情報を利用したテロ等の脅威

インターネット上には、従前から、イスラム過激派組織等の国際テロ組織が爆発物の製造方法を配信するなど、テロ等の実行に資する情報が流通している。国内においても、これらの情報が実際に爆発物の製造に必要な知識の取得に利用されるなどしており、令和3年中には、爆発物の製造方法に関する情報を掲載するウェブサイトを閲覧して、そこで得た情報を基に爆発物を製造して爆発させる事案が発生している。このほか、近年では、例えば、3Dプリンタを用いて製造することが可能な銃砲の設計図等が容易に入手できるようになっており、こうした情報がテロ等の準備・実行に利用されるおそれもある。

イスラム過激派が公開した爆発物の製造方法等を掲載した資料

② 先端技術等を悪用したテロ等の脅威への対策

警察では、先端技術等を悪用したテロ等に関し、未然防止及び事態対処の両面から、従来の手法と新たな手法とを効果的に組み合わせた対策を推進している(注)。

注:その他の国際テロ対策については、180頁参照(第6章)

ア 小型無人機を悪用したテロ等への対応

警察では、小型無人機等飛行禁止法等を適切に運用するなど、小型無人機を悪用したテロ等の未然防止に努めている。具体的には、重要施設等の周辺において警戒を実施することにより不審者の発見に努めたり、操縦者が利用するおそれのあるビルの屋上や敷地等の管理者に対して、出入口の施錠の徹底を働き掛けたりするなどの対策を進めている。

また、飛行している小型無人機を早期に発見するため、小型無人機の位置を特定する検知器等も活用しつつ上空に対する警戒を行っているほか、違法に飛行している小型無人機を発見した場合には、ジャミング装置(注1)、迎撃ドローン(注2)、ネット発射装置等の資機材を用いるなどして、小型無人機による危害を防止することとしている。

小型無人機の更なる普及や性能の向上を見据え、警察では、必要な資機材の整備、各種訓練の実施等により、小型無人機を悪用したテロ等への対処能力を向上させることとしている。

注1:電波を照射することで小型無人機の飛行を妨害する資機材

注2:機体に装着したネットを用いて違法に飛行する小型無人機を捕獲し、周囲の安全が確保できる場所まで運搬する小型無人機

MEMO 小型無人機等所有者情報等照会システムの導入

令和2年の航空法の一部改正により、令和4年6月、無人航空機の登録が義務化されるとともに、リモートID機能(注)を備えるなどの無人航空機の登録記号を識別するための措置を講じない無人航空機の飛行が禁止されることとなる。

警察では、令和3年12月、警察官が現場において受信したリモートID機能により送信された信号等に基づき小型無人機等の所有者等を確認することができる「小型無人機等所有者情報等照会システム」の運用を開始し、重要施設の警戒警備をはじめとする各種警察活動に活用している。

注:無人航空機の登録記号を識別するための信号を飛行中、常時、電波を利用して送信することにより、当該電波を受信可能な通信端末機器を使用する者が当該無人航空機の識別をできるようにする機能

イ NBC物質を悪用したテロ等への対応

警察では、NBCテロの発生を未然に防止するため、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律をはじめとする関係法令に基づき、核物質や特定病原体等を取り扱う事業所等に警察職員が定期的に立入検査を行うなどして、事業者が講じる防護措置や盗難防止措置が適正なものとなるよう指導している。

また、各都道府県警察では、NBCテロ事案の発生に際し、原因物質の検知・除去、被害者の救出救助、避難誘導等の初動措置を実施するとともに、証拠保存を行いつつ捜査部門への適切な引継ぎを行うことを主な任務とする、NBCテロ対応専門部隊又はNBCテロ対策部隊(注)を設置している。

さらに、警察では、公益財団法人日本中毒情報センターといった専門機関等と連携し、専門的な知識の習得や技能の向上等を図っている。

注:182頁参照(第6章)

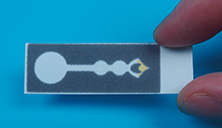

MEMO 化学テロの現場で神経剤を簡単に検知できる検査チップの開発

科学警察研究所及び北海道大学の研究グループは、液体試薬を滴下するだけで神経剤を簡単に検知できる紙製検査チップを開発し、その実用化を目指している。このチップは、従来の現場において使用可能な多くの検知器では検知が困難であったVXや「ノビチョク」類を含め、あらゆる種類の神経剤を簡単に検知できるほか、持ち運びも容易であることから、化学テロの現場における初動対応への活用が期待されている。

紙製検査チップ

MEMO 安全かつ効果的なRNテロ(注)対処訓練用資機材の活用

RNテロ発生時に迅速かつ適切な初動対応を行うためには、平素からの実戦的訓練が重要である一方で、実際にRN物質を用いた訓練を行うことが困難であるという課題があった。そこで、科学警察研究所、電気通信大学、慶應義塾大学及び産業医科大学の研究グループは、Wi-Fiルーターから発信される電波をRN物質から放出される放射線に見立てて訓練を行うことができる教育・訓練用仮想放射線測定システム「USOTOPE」を開発し、一部の都道府県警察において安全かつ効果的な訓練に活用している。

注:R(Radiological:放射性)N(Nuclear:核)物質を使用したテロの総称

「USOTOPE」を用いた訓練

ウ インターネット上の爆発物の製造方法等の情報を利用したテロ等への対応

警察では、インターネット上の違法情報・有害情報対策を強化しており、爆発物の製造方法等に関する有害情報の把握に努めるとともに、把握した場合には、サイト管理者等に対する削除依頼を行っている。また、爆発物を製造している、爆発物を製造する目的で化学物質を所持しているなどと認められる事案については、化学物質の押収等の必要な捜査を行っている。

加えて、警察では、テロリスト等が爆発物の原料等を入手できないようにするための取組も進めている。過去に国内外の事案で爆発物の原料に悪用されたことがある化学物質11品目(注1)を指定し、これらの化学物質を販売する事業者に対し、関係省庁と協力して、販売時の本人確認や使用目的等の確認を徹底するよう要請したり、不審な購入者への対処要領を教示したりしているほか、不審な購入者の来店等を想定したロールプレイング型訓練を実施している。また、インターネット通信販売では、購入者と対面せずに販売することから、購入者の不審点を発見しにくいため、インターネット通信販売を行う販売事業者に対し、購入者の本人性を確実に確認するための措置を講じることなどを働き掛けている。さらに、こうした化学物質を取り扱う学校等に対し、保管管理の徹底や、盗難又は紛失時の警察への速報を要請するなどしている。

このほか、各都道府県警察では、爆発物使用事案が発生した場合の爆発物の現場処理等に当たる爆発物対応専門部隊又は爆発物対策部隊(注2)を設置している。

注1:硫酸、塩酸、過酸化水素、硝酸、塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、尿素、硝酸アンモニウム、アセトン、ヘキサミン及び硝酸カリウムの11品目

注2:182頁参照(第6章)

警察とホームセンター従業員のロールプレイング型訓練