3 クロスボウの所持等に関する対策

(1)クロスボウの所持等の在り方に関する有識者検討会

クロスボウが使用された事件の発生状況を踏まえ、警察庁において、学識経験者、クロスボウの競技団体の関係者等の有識者による「クロスボウの所持等の在り方に関する有識者検討会」が開催された。同検討会は、令和2年9月から同年11月にかけて4回開催され、幅広い観点から議論が行われるとともに、同年12月、「クロスボウの所持等の在り方に関する報告書」が取りまとめられた(注)。

同報告書では、「現実にクロスボウが故意の犯罪の道具として使用され、人を死傷させる結果が生じている実態があることを踏まえ、クロスボウの悪用や危害の発生を防止するため、新たな法的規制を行うことにより、実効性のある対策を早急に講じることが必要」であるとして、クロスボウの所持の許可制を含む、今後実施すべき規制の方向性が示された。

注:クロスボウの所持等の在り方に関する報告書(令和2年12月クロスボウの所持等の在り方に関する有識者検討会)

(https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/hokoku.pdf)

(2)銃刀法の改正によるクロスボウの規制

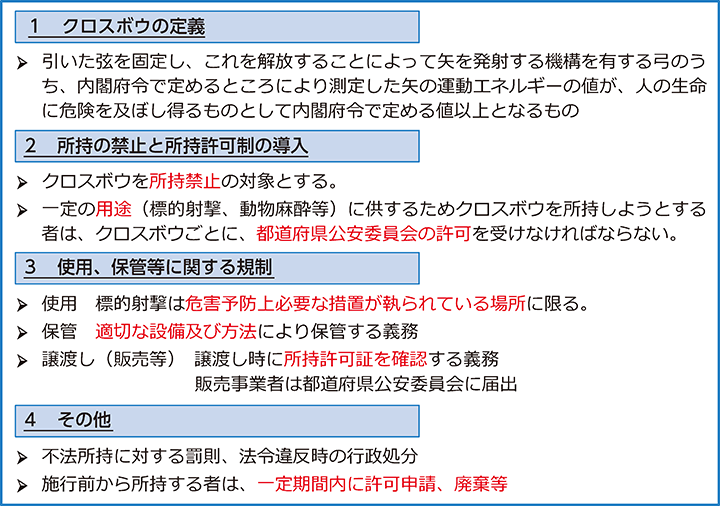

これらを踏まえ、令和3年6月、第204回国会において、クロスボウの所持等に関する規制の創設を内容とする銃刀法の一部を改正する法律が成立した。今回の改正では、クロスボウを所持禁止の対象とし、標的射撃等の用途のためにクロスボウを所持するためには都道府県公安委員会による許可を必要とすることとされ、その使用や保管等に関しても一定の規制が設けられることとされた。また、同法の施行の際現にクロスボウを所持している者については、施行後6か月以内に所持許可申請、廃棄等をしなければならないこととされた。

警察では、法の適正な運用、広報啓発等を通じ、クロスボウが使用される事件の防止に努めていくこととしている。

図表特4-5 銃刀法の改正概要