第4節 犯罪収益対策

1 犯罪収益移転防止法に基づく活動

暴力団等の犯罪組織を弱体化させ、壊滅に追い込むためには、犯罪収益の移転を防止するとともに、これを確実に剥奪することが重要である。警察では、犯罪収益移転防止法、組織的犯罪処罰法及び麻薬特例法を活用し、関係機関、事業者、外国のFIU(注)等と協力しながら、総合的な犯罪収益対策を推進している。

注:Financial Intelligence Unit(資金情報機関)の略。疑わしい取引に関する情報を集約・分析して捜査機関等に提供する機関として各国が設置している。我が国のFIUは、国家公安委員会が担当している。

(1)犯罪収益移転防止法の適切な履行を確保するための措置

犯罪収益対策を効果的に推進するためには、犯罪収益移転防止法に基づき、顧客等の本人特定事項等の取引時確認、疑わしい取引の届出等の義務が特定事業者(注)により適切に履行されることが重要である。このため、国家公安委員会は、関係機関と連携して、特定事業者を対象とした研修会等を利用して犯罪収益移転防止法に対する理解と協力の促進に努めている。また、特定事業者が義務に違反していると認めた場合、当該特定事業者に対して報告を求めるなどの必要な調査を行うとともに、特定事業者を所管する行政庁に対して、是正命令等を行うべき旨の意見陳述を行っている。

注:犯罪収益移転防止法第2条第2項で規定されている事業者

(2)疑わしい取引の届出

犯罪収益移転防止法に定める疑わしい取引の届出制度(注)により事業者がそれぞれの所管行政庁に届け出た情報は、国家公安委員会が集約して整理・分析を行った後、都道府県警察、検察庁をはじめとする捜査機関等に提供され、各捜査機関等において、マネー・ローンダリング事犯の捜査等に活用されている。

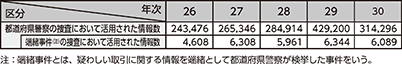

疑わしい取引の届出の年間受理件数は、図表4-19のとおりであり、おおむね増加傾向にある。

注:特定事業者のうち金融機関等、ファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、宅地建物取引事業者、宝石・貴金属等取扱事業者、郵便物受取サービス業者、電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者は、業務で収受した財産が犯罪収益である疑いがあると判断した場合等に所管行政庁へその旨を届け出ることが義務付けられている。

MEMO FinTech(注1)等に対応するための犯罪収益移転防止法施行規則(注2)の改正

平成29年(2017年)6月に閣議決定された「未来投資戦略2017」等を踏まえ、FinTechに対応した効率的な本人確認方法の導入や、空き家を住居とした偽造の本人確認書類の写しを悪用して当該空き家に取引関係文書を配達させる行為の防止等のため、平成30年11月、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が制定された。

この改正により、オンラインで完結できる本人確認方法として、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して顧客に容貌を撮影させた上、撮影した画像と本人確認書類の画像等の送信を受ける方法等が新設されるとともに、転送不要郵便物等として取引関係文書を送付することによる本人確認方法について、顧客から特定事業者へ送付する本人確認書類等の厳格化が図られるなどした。

オンラインで完結できる本人確認方法等に関する規定は、平成30年11月30日に施行されており、転送不要郵便物等として取引関係文書を送付することによる本人確認方法等に関する規定は、令和2年(2020年)4月に施行される予定である。

注1:Finance(金融)とTechnology(技術)を組み合わせた造語であり、IoT、ビックデータ、人工知能等の先端技術を使って革新的な金融サービスを提供しようとする動きを捉えたもの

注2:犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則