第3章 サイバー空間の安全の確保

第1節 サイバー空間の脅威

インターネットが国民生活や社会経済活動に不可欠な社会基盤として定着し、今や、サイバー空間は国民の日常生活の一部となっている。こうした中、不正アクセス禁止法違反等のサイバー犯罪が多発しているほか、重要インフラの基幹システムを機能不全に陥れ、社会の機能を麻痺させるサイバーテロや情報通信技術を用いて政府機関や先端技術を有する企業から機密情報を窃取するサイバーインテリジェンス(サイバーエスピオナージ)といったサイバー攻撃が世界的規模で発生するなど、サイバー空間における脅威は深刻化している状況にある。

(1)サイバー犯罪の検挙状況

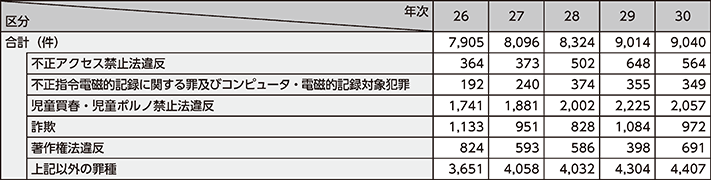

最近5年間のサイバー犯罪の検挙状況は、図表3-1のとおりである。

サイバー犯罪の検挙件数は増加傾向にあり、平成30年(2018年)中の検挙件数は9,040件と、前年より26件(0.3%)増加し、過去最多を記録した。

① 不正アクセス禁止法違反

平成30年中の不正アクセス禁止法違反の検挙件数は564件と、前年より84件(13.0%)減少した。また、検挙人員は173人と、前年より82人(32.2%)減少した。

② 不正指令電磁的記録に関する罪及びコンピュータ・電磁的記録対象犯罪(注)

平成30年中の不正指令電磁的記録に関する罪及びコンピュータ・電磁的記録対象犯罪の検挙件数は349件と、前年より6件(1.7%)減少した。

注:刑法に規定されているコンピュータ又は電磁的記録を対象とした犯罪

③ その他

平成30年中の児童買春・児童ポルノ禁止法違反の検挙件数は2,057件と、前年より168件(7.6%)減少した。また、著作権法違反の検挙件数は691件と、前年より293件(73.6%)増加した。

(2)サイバー攻撃の情勢

① サイバーテロの情勢(注)

情報通信技術が浸透した現代社会において、 重要インフラの基幹システムに対する電子的攻撃はインフラ機能の維持やサービスの供給を困難とし、国民の生活や社会経済活動に重大な被害をもたらすおそれがある。

サイバーテロに用いられる手口としては、セキュリティ上のぜい弱性を悪用するなどして攻撃対象のコンピュータに不正に侵入するもの、不正プログラムに感染させることにより管理者や利用者の意図しない動作をコンピュータに命令するものなどがある。

注:35頁参照

② サイバーインテリジェンスの情勢

近年、情報を電子データの形で保有することが一般的となっている中、軍事技術への転用も可能な先端技術や、外交交渉における国家戦略等の機密情報の窃取を目的として行われるサイバーインテリジェンスの脅威が、世界各国で問題となっている。

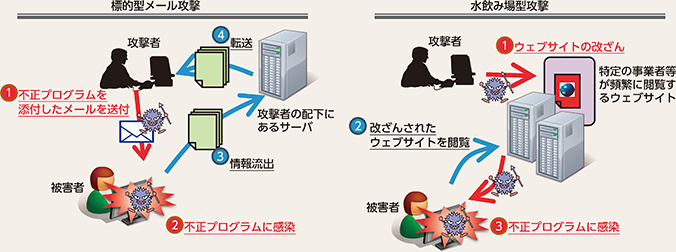

サイバーインテリジェンスに用いられる手口としては、市販のウイルス対策ソフトでは検知できない不正プログラムを添付して、業務に関連した正当なものであるかのように装った電子メールを送信し、これを受信したコンピュータを不正プログラムに感染させるなどして、情報の窃取を図る標的型メール攻撃が代表的である。また、このほかにも、対象組織の職員が頻繁に閲覧するウェブサイトを改ざんし、当該サイトを閲覧したコンピュータに不正プログラムを自動的に感染させる水飲み場型攻撃も発生するなど、その手口はますます巧妙化・多様化している。さらに、我が国に対するテロの脅威が継続していることを踏まえると、物理的なテロの準備行為として、重要インフラ事業者等のシステムに侵入し警備体制に関する情報を窃取するなどのサイバーインテリジェンスが行われるおそれがある。

CASE

平成30年2月、国立研究開発法人産業技術総合研究所に対し、外部から不正アクセスがあったことが確認され、同年7月、当該不正アクセスが同研究所のメールシステムや管理用ネットワーク内のシステムに対するものであり、未公表の研究情報や個人情報等の窃取又は閲覧が行われた可能性があるとの調査結果が発表された。