3 国際組織犯罪対策

(1)国際犯罪組織のネットワークの分析と戦略的な取締りの推進

国際犯罪組織は、構成員を多国籍化させるなど、そのネットワークを拡大・複雑化させていることから、警察庁では、都道府県警察が把握した国際犯罪組織に関する情報を一元的に集約し、分析を行っている。また、複数の国・地域において活動している国際犯罪組織については、ICPO(注)を通じた国際協力及び外国捜査機関との捜査協力を活用するなどして、外国捜査機関等からの情報収集・分析を行っている。

さらに、国際犯罪組織が利用する犯罪インフラに対処するため、都道府県警察が犯罪捜査等の機会を通じて収集・分析した情報について、警察庁を通じて全国的に活用し、犯罪インフラ事犯の検挙の強化に努めている。

(2)国内関係機関と連携した取組

① 関係機関と連携した水際対策等

警察では、事前旅客情報システム(APIS)(注)等を活用して関係機関と連携した水際対策を行っている。法務省入国管理局との間では、被疑者が国外に逃亡するおそれのある場合の手配や、偽装滞在者等に対する合同摘発等の連携を図っている。また、財務省との間では、不正輸出入を防止するための合同摘発等の連携を図っている。

② 外国人集住コミュニティにおける各種警察活動の推進

外国人が多く集住する地域においては、言語や生活習慣の相違等により、その地域に住む外国人と日本人との間で日常生活上のトラブルが発生しやすくなるとともに、外国人が地域の安全に関する情報を入手し難いという状況がみられる。そのような状況下では、外国人が日本社会になじむことができず、犯罪や事故に巻き込まれるおそれがあるとともに、国際犯罪組織等が外国人集住コミュニティに浸透し、外国人が犯罪に手を染めるおそれもあり、実際に、外国人集住コミュニティにおいて、薬物の密売が行われたり、生活保護費の不正受給が行われたりしていた例もある。

警察では、外国人集住地域の住民や、関係機関・団体等と連携を図りながら、防犯教室、交通安全教室等の各種警察活動を積極的に推進している。

事例

茨城県警察では、22年6月から、外国人が多く集住する地域を管轄する常総警察署において、外国人少年の健全育成等を目的として、フットサル大会等を開催するとともに、これらの機会に、外国語での防犯教育等を行うなどの取組を行っている。

外国人集住地域におけるフットサル大会

事例

滋賀県警察では、22年9月から、地元FMラジオ局の番組に警察官が出演し、日本語のほか、集住地域に居住する外国人住民の母国語であるポルトガル語でも防犯、防災、交通事故防止等に関する情報を発信している。また、26年4月からは、地元テレビ局の外国人住民向け生活情報番組に警察官が出演し、ポルトガル語で広報啓発活動を行っている。

(3)国外関係機関と連携した取組

複数の国・地域において犯罪を敢行する国際犯罪組織に対処するためには、関係国の捜査機関等との情報交換、捜査協力等が不可欠であり、警察では次のような取組を進めている。

① ICPOを通じた国際協力

ICPOは、各国の警察機関を構成員とする国際機関であり、平成26年末現在で190の国・地域が加盟している。ICPOでは、国際犯罪に関する情報の収集と交換、犯罪対策のための国際会議の開催や国際手配書の発行等が行われている。警察庁は、捜査協力の実施のほか、ICPOが開催する国際組織犯罪対策に関連する様々な会合への参加、事務総局への職員の派遣、分担金の拠出等により、ICPOの活動に貢献している。

② 外国捜査機関との捜査協力

警察庁では、ICPOルートのほか、外交ルート、刑事共助条約(協定)(注)を活用して、外国捜査機関に対して捜査協力を要請するなどしている。また、外国捜査機関との間で開催される二国間協議等に積極的に参加し、連携の強化を図っている。

ICPO総会における警察庁長官によるスピーチ

コラム ICPOシンガポール総局の開所

フランス・リヨンに置かれているICPO事務総局を補完する組織として、シンガポール総局(注)が平成27年4月に開所した。シンガポール総局では、サイバー犯罪対策、サイバーセキュリティ対策、加盟国の警察官やICPO職員の訓練等を行うこととされており、その初代総局長に警察庁職員が就任している。

③ 国外逃亡被疑者等の追跡

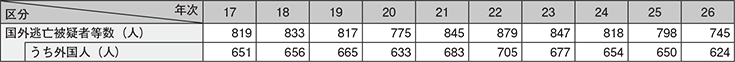

日本国内で犯罪を行い、国外に逃亡している者及びそのおそれのある者(以下「国外逃亡被疑者等」という。)の数は、図表-41のとおり、依然として高い水準で推移している。警察では、被疑者が国外に逃亡するおそれがある場合には、法務省入国管理局に手配するなどして、出国前の検挙に努めている。また、被疑者が国外に逃亡した場合には、関係国の捜査機関との捜査協力を通じ、被疑者の所在確認等を行っており、所在が確認された場合には、犯罪人引渡条約等に基づき被疑者の引渡しを受けるなどして、確実な検挙に努めている。

このほか、事案に応じ、国外逃亡被疑者等が日本国内で行った犯罪に関する資料等を逃亡先国の捜査機関に提供するなどして、逃亡先国における国外犯処罰規定の適用を促している。

このような取組の結果、26年中は、出国直前の外国人被疑者2人を含む国外逃亡被疑者等89人(うち外国人36人)を検挙した。また、日本国内で行った犯罪に関し、逃亡先国において国外犯処罰規定が適用されたのは8人であった。

事例

米国人の男(31)らは、16年7月、MDMA等を含有する錠剤約5万錠等をカナダから輸入した。同年8月、米国人2人を麻薬及び向精神薬取締法違反(営利目的輸入)等で逮捕した。その後の捜査により、共犯者の米国人の男が米国に逃亡している事実が判明したことから、同国当局に対し、同国との犯罪人引渡条約に基づく身柄の引渡しを請求したところ、22年11月、同国当局が同国内で同男の身柄を拘束した。25年7月、同条約に基づき、同男の身柄の引渡しを受け、麻薬及び向精神薬取締法違反(営利目的輸入)等で逮捕した(神奈川)。