3 保護、捜査、公判等の過程における配慮等(基本法第19条関係)

(1) 職員等に対する研修の充実等

【施策番号97】

ア 【施策番号62】参照

【施策番号98】

イ 警察においては、警察官の採用時や昇任時に、各階級の役割又は職に応じた犯罪被害者支援に関する必要な知識について教育しているほか、専門的知識を必要とする職務に従事する実務担当者に対して、犯罪被害者支援や被害者カウンセリング技術等に関する教育及び研修の機会を設けている。

また、犯罪被害者等の心情を理解するための教育として、犯罪被害者、遺族等による講演会、支援の現場で被害者に向き合い被害者の心情に関する共感と理解が深い警察官や有識者による講演会、犯罪被害者支援担当者の体験記の配布等を実施している。さらに、犯罪被害者等への対応の改善及び二次的被害を防止するための教育として、警察本部犯罪被害者支援担当課による各警察署に対する巡回教育、民間被害者支援団体との連携要領についての教育、性犯罪被害者への支援要領についての教育等を実施している。

【施策番号99】

ウ 警察庁においては、都道府県警察においてストーカー事案対策及び配偶者暴力事案対策に従事する警察官に対し、実務に必要な専門的知識を修得させるための教育を行っている。

また、都道府県警察においては、警察署において恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案をはじめとする人身安全関連事案対処に従事する警察官に対し、必要な教育を実施して、対処能力の向上を図っている。

【施策番号100】

エ 警察庁においては、都道府県警察の被害児童支援担当者等を対象とした各種研修の機会において、被害児童支援の知識及び被害児童の心情に配慮した聴取技能の向上を図るための講義やロールプレイング方式による訓練を行っている。

【施策番号101】

オ 法務省においては、検察官等に対する犯罪被害者支援をテーマにした講義や更生保護官署職員に対する犯罪被害者支援の実務家による講義等を実施しているほか、全国の地方検察庁に配置されている被害者支援員等を対象として、検察における犯罪被害者等の保護・支援についての研修を実施するなどし、職員の対応の向上に努めている。

(更生保護官署職員、矯正施設職員に対する研修等については、【施策番号148、149】参照)

【施策番号102】

カ 法務省においては、検察官等を被害者支援団体等に派遣したり、検察幹部が参加する各種会議等において犯罪被害者等の心情を理解し、適切な対応に努めるよう指示したりするなどし、職員の対応の向上に努めている。

【施策番号103】

キ 法務省においては、検察官等に対する研修の中で、児童や女性の犯罪被害者等と接する上での留意点等を熟知した専門家等による講義を実施している。

【施策番号104】

ク 法務省においては、副検事に対する研修の中で、交通事件の捜査・公判に関する留意点等を熟知した専門家等による講義を行うとともに、被害者及び遺族の立場等への理解を深めるための講義を実施している。

【施策番号105】

ケ 法務省においては、検察官等に対する研修の中で、犯罪被害者等からの事情聴取時の配慮事項等、犯罪被害者等の保護・支援についての講義を実施するなどし、検察官等の意識の向上に努めている。

【施策番号106】

コ 法テラスにおいては、全国の犯罪被害者支援の窓口となる職員に対して、二次的被害の防止に関する研修等を実施している。

【施策番号107】

サ 厚生労働省においては、犯罪被害者等を含め、地域住民への適切な対応を図るため、民生委員が相談援助活動を行う上で必要不可欠となる知識と技術を修得するための研修を実施する都道府県等に対して、この研修に要する経費の一部を補助している。民生委員の全国組織である全国民生委員児童委員連合会では、標準的な研修カリキュラムを定め、各地域において研修の充実が図られるよう、その普及を図っている。

【施策番号108】

シ 厚生労働省においては、全国婦人相談所長及び婦人保護主管係長研究協議会や全国婦人相談員・心理判定員研究協議会で、婦人相談所長や婦人相談員等に対する研修を実施するとともに、平成23年度から国立保健医療科学院で、婦人保護の中核を担う行政機関の指導的職員に対して、専門的な知識・手法の習得を促す婦人相談所等指導者研修を実施している。また、全国婦人保護施設等連絡協議会が開催する全国婦人保護施設長等研究協議会や全国婦人保護施設等指導員研究協議会で講演や行政説明を実施することで、婦人保護施設の職員の専門的な資質向上を図っている。

都道府県においては、婦人相談所、婦人保護施設、母子生活支援施設、福祉事務所、民間団体等で配偶者からの暴力被害者等の支援を行う職員を対象に、専門研修を実施しており、厚生労働省において、これらの研修等に要する費用を補助している。

○ 海上保安庁においては、基本的人権を尊重した適正な職務執行を行うため、海上保安学校等において、犯罪被害者の人権に関する教育等を行っている。

(2) 女性警察官の配置等

【施策番号109】

警察においては、性犯罪被害者が捜査の過程において受ける精神的負担を少しでも緩和するためには、性犯罪被害者の望む性別の警察官が対応する必要があること等から、警察本部や警察署の性犯罪捜査を担当する係への女性警察官の配置を推進するとともに、性犯罪捜査の研修を行うなどして性犯罪捜査を担当する職員の実務能力の向上を図っている。

平成30年4月現在、性犯罪事件において、性犯罪被害者から事情聴取等を行う性犯罪指定捜査員として指定されている女性警察官等は、全国の都道府県警察において8,859人である。

また、警視庁及び道府県警察本部(以下「都道府県警察本部」という。)の性犯罪捜査担当課に性犯罪捜査指導官の設置を推進しているほか、同課の性犯罪捜査指導係への女性警察官の配置等により、性犯罪捜査に関する指導体制の構築を図っており、同月現在、都道府県警察の性犯罪捜査指導係員は296人、うち女性警察官は128人である。

さらに、性犯罪事件の認知後、証拠採取を行うに当たって、性犯罪被害者の精神的負担を軽減するため、証拠採取に必要な用具や当該被害者の衣類を預かる際の着替え等をまとめた性犯罪証拠採取セットを整備するとともに、性犯罪事件の被害状況の再現を行う際の性犯罪被害者の精神的負担を軽減するため、当該被害者の代わりとして使用する性犯罪被害者捜査用ダミー人形を整備している。

このほか、事情聴取時において、相談室や被害者支援用車両を積極的に活用しているほか、事件発生時における迅速かつ適切な診断・治療、証拠採取や女性医師による診断等を行うため、産婦人科医会とのネットワークを構築し、具体的支援を提供するための連携の強化等を図りながら、適正かつ円滑な性犯罪捜査を推進している。

| 年次 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 人数 | 6,069 | 6,280 | 6,494 | 6,712 | 6,752 | 7,022 | 7,505 | 7,974 | 8,557 | 8,859 |

○ 海上保安庁においては、性犯罪等に係る女性被害者が捜査の過程において受ける精神的負担を少しでも緩和するため、女性海上保安官による事情聴取や付添い等を行っている。

(3) 被害児童からの事情聴取における配慮

【施策番号110】

検察庁、警察及び児童相談所等においては、児童の負担軽減及び児童の供述の信用性の確保の観点から連携を強化しており、具体的には、被害児童の事情聴取に先立って協議を行い、関係機関の代表者が聴取を行うことについて積極的に検討し、また、被害児童からの事情聴取に際しては、聴取の場所・回数・方法等に配慮するなどの取組を進めている。

(4) ビデオリンク等の措置の適切な運用

【施策番号111】

法務省においては、刑事訴訟に関して、犯罪被害者等の意見をより適切に裁判に反映させるための犯罪被害者等の意見陳述の制度や、証人の証言時の負担・不安を軽減するためのビデオリンク等の制度の運用について、適切な対応が行われるよう、会議や研修等の様々な機会を通じて、検察の現場への周知徹底を図るとともに、施策の実施状況の把握に努めている。また、犯罪被害者等向けパンフレット「犯罪被害者の方々へ」にもこれらの制度の情報を掲載している(【施策番号128】参照)。

平成30年中に、証人尋問の際に付添いの措置がとられた証人の延べ数は144人、証人尋問の際に遮へいの措置がとられた証人の延べ数は1,462人、ビデオリンク方式による証人尋問が行われた証人の延べ数は317人(うち、構外ビデオリンク方式によるものが15人)であった。

| 年次 | 証人の保護等 | ||

|---|---|---|---|

| 付添い | 遮へい | ビデオリンク | |

| 平成26年 | 112 | 1,661 | 299 |

| 平成27年 | 141 | 1,563 | 290 |

| 平成28年 | 128 | 1,623 | 303 |

| 平成29年 | 78 | 1,105 | 225 |

| 平成30年 | 144 | 1,462 | 317(15) |

| (注) 1 最高裁判所事務総局の資料(概数)による。 2 いずれも高等裁判所、地方裁判所及び簡易裁判所における証人の数(延べ人員)である。 3 各項目の数値については、平成28年までは決定等がなされた日を基準に計上していたが、29年以降は当該事件の終局日を基準に計上している(なお、28年以前に決定等がなされ29年に事件が終局したものについては、決定等がなされた日を基準に計上している。)。この計上基準日の変更により、29年の数値は一時的に減少することとなるので留意されたい。 4 ビデオリンクの数値中( )内は構外ビデオリンク方式によるもの(内数)。 |

|||

| 提供:法務省 | |||

20年4月から、民事訴訟法が一部改正され、民事訴訟において犯罪被害者等を証人等として尋問する場合に、付添い、遮へい又はビデオリンクの各措置をとることが認められている。

30年中の民事訴訟(行政訴訟を含む。)における付添い回数は19回、遮へい回数は243回、ビデオリンク回数は26回である(数値はいずれも証人尋問及び当事者尋問の回数であり、各措置を併用した場合については、それぞれ1回として計上している。)。

(5) 警察における犯罪被害者等のための施設の改善

【施策番号112】

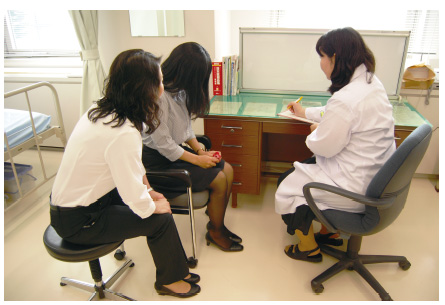

警察においては、犯罪被害者等が安心して事情聴取に応じられるようにするため、その心情に配意し、応接セットを備えたり、照明や内装を改善した部屋を利用できるようにしたりするなどして、全国の全ての警察署に被害者用事情聴取室を整備している。

また、犯罪被害者等は、警察署や交番等に立ち入ること自体に抵抗を感じる場合があることから、機動的に犯罪被害者等の指定する場所に赴くことができ、犯罪被害者等のプライバシー保護等に配意しながら必要な事情聴取や実況見分等を行える被害者支援用車両を導入して、犯罪被害者等からの相談や届出の受理、事情聴取等に活用している。さらに、公の施設、ホテル、大学等の警察施設以外の相談会場の借上げも行っている。

(6) 検察庁における犯罪被害者等のための待合室の設置

【施策番号113】

法務省においては、被疑者等の事件関係者と顔を合わせたくないという犯罪被害者等の心情への配慮と精神的負担の軽減のため、平成30年度に建て替えが完了した検察庁2庁舎に被害者専用待合室を設置した。令和元年度中に建て替えが完了する見込みの検察庁1庁舎についても、同室を設置することとしており、未設置の検察庁については、スペースの有無、設置場所等を勘案しつつ、今後も同室の設置について検討していく。