2 道路交通環境の整備による歩行者等の安全通行の確保

(1)歩行空間の整備

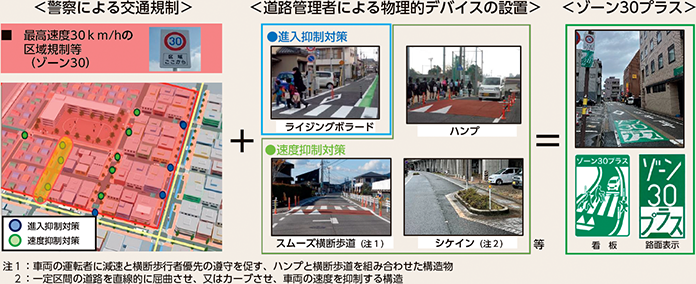

警察では、平成23年以降、市街地等の生活道路における歩行者等の安全な通行を確保するため、道路管理者と連携して、ゾーン30(注1)の整備を推進しており、令和6年度末までに全国で4,410か所を整備した。

令和3年8月からは、警察が行う最高速度30キロメートル毎時の区域規制と道路管理者が設置するハンプ(注2)等の物理的デバイスとの適切な組合せにより交通安全の向上を図ろうとする区域を「ゾーン30プラス」として設定し、生活道路における人優先の安全・安心な通行空間の整備の更なる推進を図ることとしており、令和6年度末までに全国で186か所を整備した。

両者が連携して行う対策の例としては、ハンプと横断歩道を組み合わせた物理的デバイスである「スムーズ横断歩道」が挙げられ、この設置により、車両の運転者に減速と横断歩行者優先の遵守を促すなどの効果が期待される。

注1:区域内における速度を30キロメートル毎時に規制し、通過交通の抑制・排除を図るもの

注2:車両の低速走行等を促すための道路に設ける盛り上がり(凸部)

また、警察では、平成14年に策定した「歩車分離式信号(注)に関する指針」に基づき、歩車分離式信号の導入を推進してきた。しかし指針策定当時とは、交通事故情勢や道路環境等が変化しており、歩行者等の安全を確保する観点から、歩車分離式信号の一層の整備推進を図るため、令和7年1月に同指針の見直しを行った。

新たな指針では、歩車分離制御による防止可能事故で死亡事故に至った場合には、歩車分離式信号の導入を必ず検討することとしたほか、通学路等におけるその導入要件を緩和するなどとした。

注:歩行者等と自動車等の交錯が全く生じない信号表示又は歩行者等と自動車等の交錯が少ない信号表示により制御される信号機

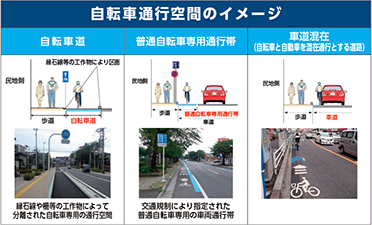

(2)自転車通行空間の整備

自転車活用の社会的需要が高まる中、安全で快適な自転車利用環境を向上させるべく、令和6年6月、国土交通省と共に「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン(注1)」を改定した。警察では、本ガイドラインを踏まえ、普通自転車専用通行帯(注2)を整備し、その区間において原則として駐車禁止規制を実施しているほか、道路管理者に対して自転車道(注3)の整備を働き掛けるなど、車道における自転車専用の通行空間の整備を推進している。また、普通自転車等の歩道通行を可能としている交通規制の見直し(注4)を行うなど、自転車と歩行者を適切に分離することによる安全確保を図っている。

注1:「自転車は『車両』であり車道通行が大原則」という観点に基づき、面的な自転車ネットワーク計画の作成方法や、交通状況に応じて、歩行者、自転車、自動車が適切に分離された空間整備を行うための自転車通行空間設計の考え方等について提示したもの

注2:交通規制により指定された普通自転車専用の車両通行帯。普通自転車専用通行帯の整備状況を延長距離の推移でみると、平成24年度末(297.2キロメートル)から令和4年度末(588.9キロメートル)にかけて、約2倍に増加した(警察庁調べ)。

注3:縁石線や柵等の工作物によって分離された自転車専用の通行空間

注4:道路交通法では、自転車や特定小型原動機付自転車は車道通行が原則とされている。普通自転車や特例特定小型原動機付自転車については、道路標識等により歩道通行を可能とする交通規制を実施することができるが、歩道の有効幅員、交通実態、沿道状況等を総合的に勘案し、普通自転車等の歩道通行を可能としている交通規制の見直しを実施している。

MEMO 法定速度の引下げ

一般道路(注)における自動車の法定速度は、現在、60キロメートル毎時となっているところ、幅員の狭い道路を通行する自動車の速度を抑制するため、令和6年7月、道路交通法施行令の一部を改正する政令が公布され、令和8年9月から施行されることとなった。この改正により、中央線、車両通行帯、中央帯等のいずれもが設けられていない一般道路の法定速度は30キロメートル毎時に引き下げられることとなる。

注:高速自動車国道の本線車道(道路交通法施行令第27条の2に規定する本線車道を除く。)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路

法定速度が30キロメートル毎時に引き下げられる道路

60キロメートル毎時の法定速度が維持される道路

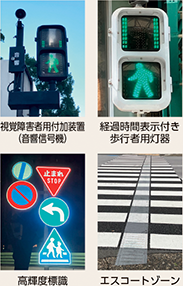

(3)バリアフリー対応型信号機等の整備の推進

警察では、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づき、高齢者、障害者等が道路を安全に横断することができるよう、音響により信号表示の状況を知らせる音響信号機、信号表示面に青時間までの待ち時間及び青時間の残り時間を表示する経過時間表示付き歩行者用灯器、歩車分離式信号等のバリアフリー対応型信号機を整備している。

また、自動車の前照灯の光を反射しやすい素材を用いるなどして見やすく分かりやすい道路標識・道路標示を整備するとともに、横断歩道上における視覚障害者の安全性及び利便性を向上させるエスコートゾーンを整備している。