2 サイバー事案への対策

(1)不正アクセス対策

警察では、不正アクセス行為の犯行手口の分析に基づき、関係機関等とも連携し、広報啓発等の不正アクセスを防止するための取組を実施しているほか、不正アクセス行為による被害防止のための広報啓発に資することを目的として、毎年、民間企業や行政機関等に対する「不正アクセス行為対策等の実態調査」(注1)及び「アクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況等に関する調査」(注2)を行っている。

注1:令和6年の調査は、8月28日から9月20日までの間に、市販のデータベースに掲載された企業、教育機関(国公立、私立の大学等)、医療機関、地方公共団体(県・市区町村等)、独立行政法人及び特殊法人から2,951件を無作為に抽出し、調査票を郵送で配布して実施した。電子メール又は郵送により、634件の回答を得た。

注2:令和6年の調査は、同年8月28日から9月20日までの間に、市販のデータベースに掲載された企業のうち業種分類が「情報・通信」、「サービス」、「電気機器」又は「金融」であるもの及び国公立・私立大学のうち理工系学部又はこれに準ずるものを設置するものから、1,884件を無作為に抽出し、調査票を郵送で配布して実施した。電子メール又は郵送により、225件の回答を得た。

(2)インターネット上の違法情報・有害情報対策

① インターネット・ホットラインセンター及びサイバーパトロールセンターの運用

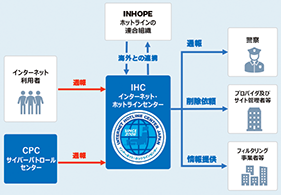

警察庁では、一般のインターネット利用者等から違法情報や、重要犯罪密接関連情報(注1)、自殺誘引等情報(注2)に関する通報を受理して、警察への通報、サイト管理者への削除依頼等を行うインターネット・ホットラインセンター(IHC)を運用している。令和6年中、IHCでは2,186件の違法情報の削除依頼を行い、そのうち1,991件(91.1%)が削除されたほか、9,488件の重要犯罪密接関連情報の削除依頼を行い、そのうち8,024件(84.6%)が、6,359件の自殺誘引等情報の削除依頼を行い、そのうち4,986件(78.4%)が、それぞれ削除された。IHCに通報された違法情報等の中には、外国のサーバにそのデータが蔵置されているものがあるところ、このうち児童ポルノについては、各国のホットライン相互間の連絡組織であるINHOPE(注3)の加盟団体に対し、削除に向けた措置を依頼している。

注1:19頁(特集)参照

注2:114頁参照

注3:現在の名称はInternational Association of Internet Hotlinesであるが、旧名称のInternet Hotline Providers in Europe Associationの略称を現在も使用している。平成11年(1999年)に設立され、令和7年1月末現在、IHCを含む55団体(51の国・地域)から構成される国際組織

また、警察庁では、インターネット上の違法情報等を収集し、IHCに通報するサイバーパトロールセンター(CPC)を運用している。CPCでは、違法情報等を自動収集してその該当性を判定するAI検索システムを導入し、サイバーパトロールの高度化を図っている。

② インターネット・ホットラインセンター等における取組の強化

「いわゆる「闇バイト」による強盗事件等から国民の生命・財産を守るための緊急対策」(令和6年12月17日犯罪対策閣僚会議決定)を受けて、犯罪実行者募集情報の実効的な削除のため、令和7年2月、IHCにおいて犯罪実行者募集情報を違法情報と位置付けるとともに、同年3月、体制を増強した。

犯罪実行者募集情報に関する広報啓発資料

また、大手SNS事業者と個別に面談し、違法情報・有害情報に係る削除依頼への迅速な対応を要請するなど削除の実効性を確保するための取組を推進している。

③ 効果的な違法情報等の取締り

警察では、サイバーパトロール等により違法情報・有害情報の把握に努めるとともに、効率的な違法情報の取締り及び有害情報を端緒とした取締りを推進している。

また、合理的な理由もなく違法情報の削除依頼に応じないサイト管理者については、検挙を含む積極的な措置を講じることとしている。

(3)ランサムウェア対策

警察では、ランサムウェア等による被害に関する警察への通報・相談を促進し、サイバー事案の潜在化を防止するとともに、捜査活動の効率化及び再発防止を図っている。特に、国民生活に大きく影響を及ぼすおそれのある医療機関等における被害の未然防止及び拡大防止を図るため、医療機関等に対する講演や個別訪問等を実施している。

また、警察庁ウェブサイト(注)において、ランサムウェア事案の手口に関する情報等を公開し、被害の未然防止対策等を講ずるよう注意喚起を行っているほか、ランサムウェア等のサイバー事案の発生に備えた警察への連絡体制の整備等について、関係機関を通じて事業者等に周知した。

注:警察庁ウェブサイト「ランサムウェア被害防止対策」(https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/countermeasures/ransom.html)

(4)サイバー攻撃対策

警察では、サイバー攻撃に適切に対処するため、警察庁サイバー警察局、サイバー特別捜査部等と都道府県警察が緊密に連携して、迅速かつ的確な捜査を推進することとしている。また、サイバー攻撃を受けたコンピュータやサイバー攻撃に使用された不正プログラムを解析し、その結果や犯罪捜査の過程で得た情報等を総合的に分析するなどして、攻撃者及び手口に関する実態解明を進めており、これらの情報等は、被害の未然防止・拡大防止に向けた取組のほか、サイバー攻撃の攻撃者を公表し、非難することでサイバー攻撃を抑止する、いわゆるパブリック・アトリビューションにも活用されている。

MEMO TraderTraitorに対するパブリック・アトリビューション

令和6年12月、警察庁は、サイバー特別捜査部及び警視庁による捜査及び分析の結果を総合的に評価し、米国連邦捜査局(FBI(注1))及び米国国防省サイバー犯罪センター(DC3(注2))と共に、北朝鮮を背景とするサイバー攻撃グループTraderTraitorが日本国内の暗号資産交換業者から暗号資産を窃取したことを特定し、連名で公表した。また、警察庁では、内閣サイバーセキュリティセンター(NISC(注3))及び金融庁との連名で、標的となる事業者等に対し、TraderTraitorの手口例と緩和策に関する文書を発出し、注意喚起を行った。

注1:Federal Bureau of Investigationの略

注2:Department of Defense Cyber Crime Centerの略

注3:117頁参照

FBI、DC3及び警察庁による公表