第2節 サイバー空間における脅威への対処

1 重大サイバー事案対処に係る警察の取組

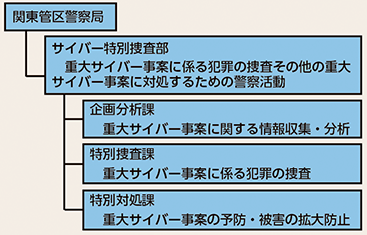

(1)サイバー特別捜査部による重大サイバー事案への対処

サイバー空間をめぐる脅威は極めて深刻な情勢にあり、中でも、重大サイバー事案(注)が一たび発生すれば、物流、医療等の人々の暮らしに不可欠な社会機能に影響が及んだり、先端技術を有する企業が情報を窃取されることなどにより国家と国民の安全が脅かされたりするおそれがあるなど、その脅威は深刻である。

こうした状況を踏まえ、警察では、重大サイバー事案への対処を担う国の捜査機関として関東管区警察局に設置されているサイバー特別捜査部において、全国警察からサイバー分野の知識や経験を豊富に持つ人材を登用するとともに、高度な資機材を整備し、重大サイバー事案に係る捜査や実態解明を推進している。

また、サイバー特別捜査部では、都道府県警察の捜査により得られた情報、暗号資産の追跡等の高度な専門的知識・技術に基づく支援により得られた情報等を集約することにより、俯瞰的・横断的な分析を行っている。さらに、サイバー特別捜査部は、こうした分析を生かして外国捜査機関等との国際共同捜査により事件検挙を遂げるなど、国内捜査と国際捜査の結節点であるとともに、全国の捜査におけるハブとしての役割も果たしている。

注:国若しくは地方公共団体の重要な情報システムの運用や重要インフラ事業者の事業の実施に重大な支障が生じ、若しくは生ずるおそれのある事案、高度な技術的手法が用いられるなどの事案(マルウェア事案等)、又は国外に所在するサイバー攻撃者による事案

サイバー特別捜査部のロゴマーク

CASE

オンラインのフリーマーケットサービスへの架空出品や他人名義のクレジットカード情報の不正利用を行っていた犯行グループについて、サイバー特別捜査部が匿名性の高い暗号資産の取引の流れを解明したことにより、同グループの首魁の男(26)を特定し、令和6年(2024年)10月20日、同男を電子計算機使用詐欺罪で逮捕した(サイバー特別捜査部、青森、宮城、埼玉、滋賀、京都、福岡、佐賀、長崎及び熊本)。

MEMO 能動的サイバー防御の導入と警察の取組

令和4年12月に閣議決定された国家安全保障戦略において、重大なサイバー攻撃による被害の未然防止・拡大防止を図るため、能動的サイバー防御を導入することとされた。

同戦略に基づき、政府は、令和6年6月、サイバー安全保障分野における新たな取組の実現のために必要となる法制度の整備等について検討を行うため、「サイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた有識者会議」を開催し、同年11月、「サイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた提言」が取りまとめられた。

こうした情勢の下、令和7年5月、第217回国会において、サイバー対処能力強化法(以下「強化法」という。)及び同整備法(以下「整備法」という。)が成立した。

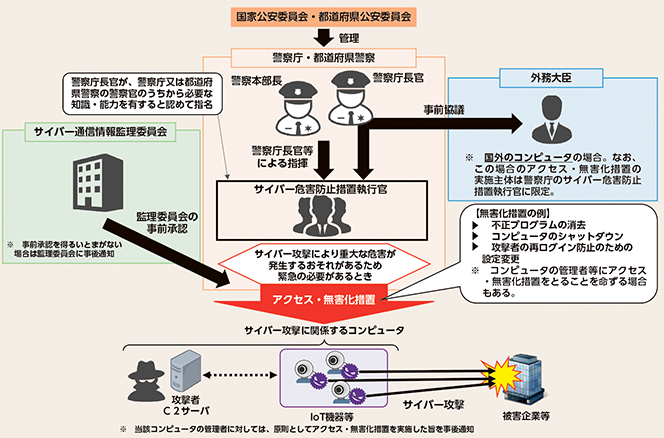

強化法及び整備法は、「官民連携の強化」、「通信情報の利用」及び「攻撃者のサーバ等へのアクセス・無害化措置」の3つを取組の柱としている。このうち警察関係では、整備法により、警察官職務執行法の一部が改正され、サイバー攻撃による重大な危害を防止するための警察によるアクセス・無害化措置を可能とする規定が新たに設けられた(注)。警察では、同規定の施行に向け、関係機関・団体等と緊密に連携しながら、人材の確保・育成や資機材の整備等により、サイバー空間における対処能力の更なる強化を図っていくこととしている。

注:アクセス・無害化措置に関する規定については、令和8年11月までに施行することとされている。アクセス・無害化措置の実施に当たっては、国家安全保障との整合性の観点等から、内閣官房国家サイバー統括室や内閣官房国家安全保障局等の関係機関と緊密に連携していくこととしている。

(2)重大サイバー事案に対処する人材の確保・育成

警察では、サイバー空間の脅威に係る様々な課題に対応するため、民間での勤務経験を有する者の中途採用や任期付き採用を推進するなど、サイバー事案について高度な知見を有する人材の確保・育成等に取り組んでいる。サイバー特別捜査部においても、警察庁をはじめ全国警察から登用された多彩な経歴や資格を持つ職員たちが、日々、重大サイバー事案対処に当たっている。

(3)外国捜査機関等との連携の推進

国境を越えて実行される重大サイバー事案に対処するためには、外国捜査機関等との緊密な連携が不可欠である。

警察庁サイバー警察局では、令和4年から、国際共同捜査の実施等における我が国と欧州各国との橋渡し役として、サイバー事案対策に専従する連絡担当官をEUROPOL(注)に常駐させ、外国捜査機関等との連携を強化している。また、海外におけるサイバー事案の手口や技術の動向等について、平素から外国捜査機関等との情報交換を推進している。

注:European Union Agency for Law Enforcement Cooperationを指す。欧州連合(EU)の法執行機関であるが、捜査権限はなく、加盟国間の情報交換の促進や収集した情報の分析等が主な任務である。

EUROPOL

サイバー特別捜査部では、都道府県警察が初動捜査により収集した証拠について、高度な技術を用いて分析や解析を行い、その結果を外国捜査機関等と共有するなどして、国境を越えて実行される重大サイバー事案に対し、国際共同捜査をはじめとする国際的なネットワークの下で対処している。

CASE

我が国を含め世界各国の企業等に対してランサムウェア被害を与えている攻撃グループ「Phobos(フォボス)」について、サイバー特別捜査部と関係都道府県警察は、EUROPOL等との国際共同捜査を推進している。その結果、令和6年(2024年)11月、米国司法省は、同グループの運営者とみられるロシア人の男(42)を起訴したことを発表した。

この事案において、サイバー特別捜査部は、独自の手法により同運営者の特定に成功し、その結果や当該手法について、米国をはじめとする関係国の捜査機関に提供した。

MEMO 外国捜査機関等と連携したサイバー事案対策の取組

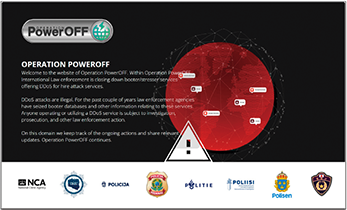

警察では、EUROPOLが主導する国際共同捜査に参画し、DDoS攻撃(注)ウェブサービスに関する捜査及び対策を推進している。同国際共同捜査では、DDoS攻撃に用いられるドメイン等をテイクダウン(機能停止)し、テイクダウンの実施を告げる「スプラッシュページ」を表示させている。また、当該ドメイン等の管理者の逮捕や当該ウェブサービスの利用者の特定も進められており、サイバー特別捜査部と関係都道府県警察でも、日本国内の利用者を検挙した。

注:114頁参照

スプラッシュページ

警察庁では、令和6年12月、公式SNSアカウントやグーグルの広告機能を活用してDDoS攻撃に関する注意喚起を行うなど、関係する外国捜査機関等と同時に広報啓発活動を実施した。