第3節 地域住民の安全安心確保のための取組

1 交番・駐在所の活動

交番・駐在所では、パトロールや巡回連絡等の様々な活動を通じて、地域住民の意見・要望等に応えるべく、管轄する地域の実態を把握し、その実態に即した活動を行っている。また、昼夜を分かたず常に警戒体制を保ち、様々な警察事象に即応する活動を行うことにより、地域住民の安全と安心のよりどころとなり、国民の身近な不安を解消する機能を果たしている。

令和7年(2025年)4月1日現在、全国に交番は6,145か所、駐在所は5,852か所設置されている。

(1)パトロール、立番等

① パトロール、立番等による警戒

地域警察官は、事件・事故の発生を未然に防ぐとともに、犯罪を取り締まるため、犯罪の多発する時間帯・地域に重点を置いたパトロールを行っている。パトロールに当たっては、不審者に対する職務質問、危険箇所の把握、犯罪多発地域の家庭や事業者に対する防犯指導、パトロールカード(注)による情報提供等を行っている。

また、交番の施設の外に立って警戒に当たる立番や、駅、繁華街等の人が多く集まる場所や犯罪が多発している場所において、一定の時間警戒する駐留警戒等を行っている。

注:パトロール中に気付いた防犯上の注意事項を伝えたり、空き巣等の被害者にパトロールを行っていることを知らせて安心してもらったりすることなどを目的として、地域警察官が管内の地域住民に配布するもので、交番名やパトロールを行った日時等が記載されている。

立番

CASE

富山県警察では、多数の登山者でにぎわう山岳地帯において、山岳警備隊員らが、移動交番車を積極的に配置してパトロール等を行い、通行する登山者の装備の携行状況や登山計画を確認し指導するなど、山岳遭難を防止するための活動を行っている。

移動交番車の活用

② 職務執行力の強化

警察では、地域警察官の職務執行力を強化するため、職務質問、書類作成等の能力の向上を目的とした研修・訓練を実施するとともに、卓越した職務質問の技能を有する者を選抜して、警察庁指定広域技能指導官又は都道府県警察の職務質問技能指導官等として指定し、実戦的な指導等を通じて地域警察官全体の職務質問技能の向上に努めている。

令和6年中の地域警察官による刑法犯検挙人員は11万8,093人と、警察による刑法犯の総検挙人員の61.6%を占めている。

MEMO 交番等の安全確保に向けた取組

交番等勤務員に対する襲撃事件の発生等を受け、警察では、装備資機材の高機能化、複数勤務体制の推進及び実戦的な訓練の実施に加え、防犯カメラの設置等により、交番等のセキュリティを強化するなど、交番等の安全確保に向けた取組を推進している。

セキュリティを強化した交番

③ 交番相談員の活用

令和7年4月1日現在、全国で約6,100人の交番相談員が配置されている。交番相談員は、警察官の身分を有しない非常勤の職員であり、地域住民の意見・要望等の聴取、拾得物・遺失届の受理、被害届の代書及び預かり、事件・事故発生時の警察官への連絡、地理案内等の業務に従事しており、その多くは、警察業務に関する知識や経験を有する退職警察官である。

(2)地域住民と連携した活動

① 巡回連絡

地域警察官は、担当する地域の家庭、事業所等を訪問し、犯罪や事故の防止等、地域住民の安全で平穏な生活を確保するために必要な事項の指導・連絡や、地域住民からの意見・要望等の聴取を行う巡回連絡を行っている。

巡回連絡

CASE

茨城県警察では、高齢者の安全を確保するため、令和5年6月から令和6年5月までの間、巡回連絡の機会にデータを示しながら具体的な防犯指導を行うなど総合的な対策を推進したところ、県下において信号機のない横断歩道における交通死亡・重傷事故の発生件数が取組を開始する前の令和4年6月から令和5年5月までの期間と比較して半減したほか、特殊詐欺や住宅への侵入窃盗の認知件数についても同期間と比較して減少した。

② 交番・駐在所連絡協議会

令和7年4月1日現在、全国の交番・駐在所に約1万1,100の交番・駐在所連絡協議会が設置されている。そこでは、地域警察官が、地域住民と地域の治安に関する問題について協議したり、地域住民の警察に対する意見・要望等を把握したりすることにより、地域社会と協力して事件・事故の防止等を図っている。

(3)交番等における外国人への対応

① 機器等の整備及び活用

警察では、日本語を解さない外国人が各種届出等のために交番等を訪れた場合に、意思の伝達や手続を円滑に行うことができるよう、翻訳機能を備えた機器や外国語を併記した遺失届等の各種届出関係書類等の整備及び活用を図っている。

② 電話通訳の活用

警察では、外国人への対応のため通訳が必要となった場合、携帯型端末を利用するなどして電話通訳を行い、外国人との迅速・的確な意思の疎通を図っている。また、地域警察官に対し、電話通訳を行う手順や通訳を介した事情聴取の要領等に関する訓練を行っている。

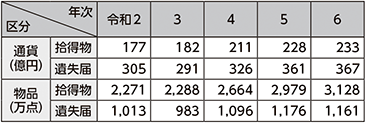

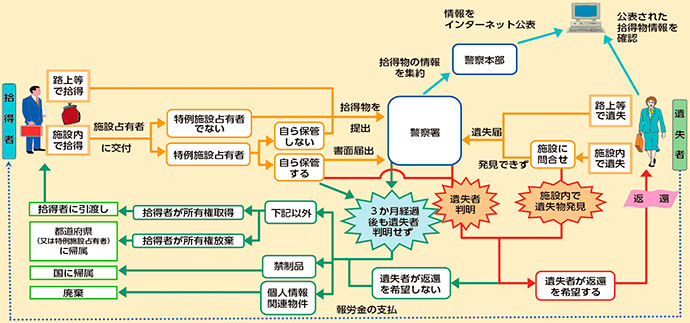

(4)遺失物の取扱い

警察では、拾得物を速やかに遺失者に返還するため、拾得物・遺失届の受理業務を行っている。令和6年中に届出のあった拾得物は、特例施設占有者保管分(注)を含め約3,128万点に上っている。

なお、警察に提出された拾得物のうち、通貨については約157億円が、物品については約1,141万点が遺失者に返還されている。

注:一定の公共交通機関又は都道府県公安委員会が指定した施設占有者(特例施設占有者)は、拾得物に関する事項を警察に届け出たときは、その物件を自ら保管することができる。

MEMO 遺失物関係手続のオンライン化

警察庁では、遺失物関係手続をオンラインで行うための新たなシステムを構築し、令和5年3月から運用を開始している。このシステムでは、遺失届の提出、拾得物情報の全国一括検索や拾得物を取り扱う施設占有者が警察署長に提出する各種書類の提出が可能となっている。

令和7年3月現在、30府県警察(注)においてこのシステムを運用しており、今後、対象となる都道府県警察を順次拡大し、令和8年度末までに全国に展開する予定である。

注:青森、宮城、秋田、山形、茨城、群馬、埼玉、新潟、山梨、長野、石川、福井、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、徳島、高知、福岡、長崎、大分、宮崎、鹿児島及び沖縄の30府県警察

警察国民向けポータル(注)