トピックスII 良好な自転車交通秩序を実現させるための取組

(1)自転車関連交通事故の状況

令和5年(2023年)中の自転車関連交通事故件数は7万2,339件と、3年連続で増加し、全交通事故件数に占める割合は過去20年間で最高の23.5%に達した。また、自転車対歩行者事故の発生件数も近年増加傾向にあり、令和5年中は、過去20年間で最高の3,208件に達し、そのうち約4割は歩行者が優先されるべき歩道上で発生している。さらに、令和5年中に発生した自転車関連の死亡・重傷事故については、自転車側にも何らかの法令違反が認められるものが約7割を占めている。

(2)自転車の安全利用の促進に向けた警察の取組

① 自転車利用者に対する交通ルールの周知

警察では、地方公共団体、学校、自転車関係事業者等と連携し、全ての年齢層の自転車利用者に対して、自転車の安全利用に向けた交通安全教育や広報啓発を推進し、自転車の交通ルールの周知と遵守の徹底を図っている。例えば、学校において、自転車シミュレーターの活用等による参加・体験・実践型の自転車教室を開催しているほか、ウェブサイトやSNS等を積極的に活用し、自転車の交通ルール遵守の重要性について情報発信を行っている。また、道路交通法により全ての年齢層の自転車利用者に対して乗車用ヘルメット着用の努力義務が課されていることを踏まえ、交通事故時における頭部保護の重要性や乗車用ヘルメットの着用による被害軽減効果(注)についての教育・啓発を一層強化し、その着用の定着を図っている。

注:乗車用ヘルメットを着用していなかった場合の致死率(死傷者に占める死者の割合)は、乗車用ヘルメットを着用していた場合の約1.9倍となっている(令和元年から令和5年にかけての死傷者数を基に算出)。

自転車シミュレーター

② 自転車通行空間の整備

警察では、普通自転車専用通行帯(注1)を整備し、その区間において原則として駐車禁止規制を実施しているほか、道路管理者に対して自転車道(注2)の整備を働き掛けるなど、車道における自転車専用の通行空間の整備を推進している。また、普通自転車等の歩道通行を可能としている交通規制の見直し(注3)を行うなど、自転車と歩行者を適切に分離することによる安全確保を図っている。

注1:交通規制により指定された普通自転車専用の車両通行帯。普通自転車専用通行帯の整備状況を延長距離の推移で見ると、平成23年度末(257.3キロメートル)から令和3年度末(590.5キロメートル)にかけて、2倍以上に増加した(警察庁調べ)。

注2:縁石線や柵等の工作物によって分離された自転車専用の通行空間

注3:道路交通法では、自転車や特定小型原動機付自転車は車道通行が原則とされている。普通自転車や特例特定小型原動機付自転車については、道路標識等により歩道通行を可能とする交通規制を実施することができるが、歩道の有効幅員、交通実態、沿道状況等を総合的に勘案し、普通自転車等の歩道通行を可能としている交通規制の見直しを実施している。

普通自転車専用通行帯

③自転車利用者による交通違反に対する指導取締り

警察では、自転車指導啓発重点地区・路線(注1)を中心に、信号無視や一時不停止等の違反行為を行った自転車利用者に対し、「指導警告票」を活用した指導警告を行い、自らの違反行為の危険性や交通ルールを遵守することの重要性についての理解を促すとともに、他の交通主体に具体的な危険を生じさせるなど悪質・危険な違反行為を行った自転車利用者に対しては、検挙措置を積極的に講じている。

また、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為を反復して行った自転車の運転者を対象として、自転車の運転による交通の危険を防止するための「自転車運転者講習」を実施しており、令和5年中は631人が受講した(注2)。

注1:自転車関連交通事故の発生状況、地域住民の苦情・要望等を踏まえ、全国1,963か所(令和6年3月末時点、警察庁調べ)を指定

注2:令和6年1月9日時点の集計値

(3)良好な自転車交通秩序の実現に向けた制度改正

警察庁では、令和5年8月から令和6年1月にかけて、最近における自転車関連交通事故や自転車の交通違反に対する指導取締りの情勢等を踏まえ、学識経験者、業界関係者等の有識者による「良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する有識者検討会」を開催した。その結果、「良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する報告書」が取りまとめられ、「ライフステージに応じた安全教育の充実化」や「違反者の行動改善に向けた指導取締りの推進」、「自転車が安全・安心に通行できる環境の整備」について今後の方向性が示された。自転車交通秩序をめぐるこうした情勢の下、令和6年5月、第213回国会において、道路交通法の一部を改正する法律が成立した。

主な改正内容は、次のとおりである。

① 自転車の交通違反に対する交通反則通告制度(注1)の適用

交通反則通告制度の適用がある自動車等と異なり、自転車の交通違反が検挙された際は、例外なく刑事手続の対象とされているものの、多くの場合は送致後に不起訴とされ、実態として違反者に対する責任追及が不十分であるという指摘がなされている。自転車の交通違反の検挙件数が増加する中、これらを簡易、迅速に処理することで、刑事手続に伴う手続的な負担の軽減を図るとともに、実効性のある制裁を科すため、新たに自転車(注2)を交通反則通告制度の対象とすることとされた(注3)。同制度の対象となる自転車の運転者は16歳以上の者とされたほか、自動車等と同様、信号無視や一時不停止等の比較的軽微であって現認可能・明白・定型の違反行為は、反則行為とすることとされた。

なお、酒酔い運転等の悪質・危険な違反行為については、反則行為とされず、引き続き、刑事手続の対象となる。

注1:道路交通法に違反する行為について罰則を存置しながら、車両等の運転者が行った違反のうち、比較的軽微であって、現認可能・明白・定型のものを反則行為とし、反則行為をした者(一定の者を除く。)に対しては、行政上の手続として警察本部長が定額の反則金の納付を通告し、その通告を受けた者が反則金を任意に納付したときは、その反則行為に係る事件について公訴を提起されないが、一定期間内に反則金を納付しなかったときは、本来の刑事手続が進行することを内容とする制度。これは、昭和40年(1965年)頃、自動車交通の急激な進展に伴い、道路交通法の規定に違反する事件の送致件数が急増しており、違反処理に多くの時間と労力を要する点において、国民側と国側の双方にとって負担になっていたことや、大量の違反者に対して違反内容の軽重を問わず全てに刑罰を科すことによって刑罰の感銘力の低下が懸念された状況等を踏まえて、昭和42年の道路交通法の改正により創設されたものである。

注2:自転車以外の軽車両(重被牽(けん)引車を除く。)についても新たに交通反則通告制度の対象とすることとされた。

注3:公布の日(令和6年5月24日)から2年以内に施行される。

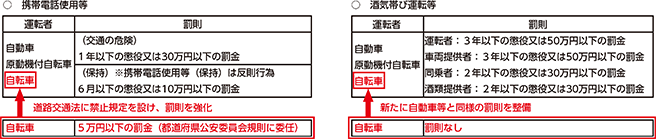

② 自転車利用者による交通違反に対する罰則の整備

自転車乗用中の携帯電話等の使用等に起因する交通事故件数が増加傾向にあることや、自転車の運転者が酒気帯びの状態(注1)であった場合の死亡・重傷率が高い傾向にあることなどを踏まえ、都道府県公安委員会規則(注2)に設けられている自転車乗用中の携帯電話使用等の禁止規定を道路交通法に設け、これに違反した者に対する罰則を強化するとともに、自転車の酒気帯び運転等について新たに自動車等と同様の罰則を整備することとされた(注3)。

注1:身体に一定基準値以上(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上)のアルコールを保有する状態

注2:道路交通法の規定により、都道府県公安委員会は、道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認める事項を運転者の遵守事項として定めることができることとされている。

注3:公布の日から6月以内に施行される。