2 国際テロ対策

我が国に対するテロの脅威が継続している中、警察庁では、平成27年2月、改めて我が国に対するテロの未然防止及びテロへの対処体制の強化に取り組むための諸対策の検討・推進をすることを任務とする「警察庁国際テロ対策推進本部」を設置し、同年6月、推進していくべき施策を「警察庁国際テロ対策強化要綱」として取りまとめて決定・公表をした。

警察では、同要綱等に基づき、情報収集・分析、水際対策、警戒警備、事態対処、官民連携といったテロ対策を強力に推進している。

(1)テロの未然防止のための具体策

① 官民一体となったテロ対策の推進

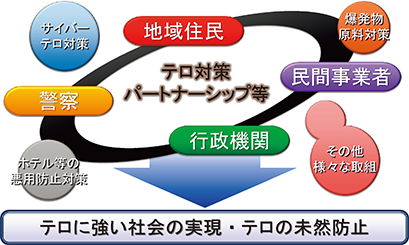

テロを未然に防止するためには、警察による取組のみでは十分ではなく、関係機関、民間事業者、地域住民等と緊密に連携してテロ対策を推進することが望まれる。このため、警察では、様々な形でテロ対策のための官民連携を推進している。

例えば、平成31年3月までに、全都道府県警察において、都道府県等の関係機関や、電力、ガス、情報通信、鉄道等の重要インフラに関わる事業者、大規模集客施設を営む事業者等の参加を得て、テロ対策のための官民連携ネットワークを設置している。諸外国において不特定多数の者が集まる大規模集客施設や公共交通機関等がテロの標的とされる中、警察では、同ネットワークの枠組みも活用し、外国で発生しているテロ等に関する情報やテロ対策上の着眼点等について共有するとともに、事業者によるテロ対策に関するマニュアルの作成・配付を行うなど、事業者が講じるテロ対策の支援を図っている。

また、不特定多数の者が集まるイベントや施設等において、制服を着用した警察官による巡回の実施やパトカーの活用等による「見せる警戒」を実施するとともに、大型商業施設、公共交通機関等において施設管理者と連携し、テロの未然防止に向けた合同訓練を実施するなど、管理者対策を推進し、テロへの警戒を強化している。

このほか、旅館、インターネットカフェ、レンタカー、賃貸マンション、住宅宿泊事業等の事業を営む者に対しても、顧客に対する本人確認の徹底等の働き掛けを行い、テロリストによる悪用の防止を図っている。

公共交通機関における警戒

② 核物質、特定病原体等の防護対策の強化

NBCテロ(注)の発生を未然に防止するため、警察では、核物質や特定病原体等を取り扱う事業所等に警察職員が定期的に立入検査を行うなどして、事業者の講じる防護措置や盗難防止措置が適正なものとなるよう指導している。

注:N(Nuclear:核)B(Biological:生物)C(Chemical:化学)物質を使用したテロの総称

③ 国際協力の推進

国際テロ対策を推進するためには、我が国一国のみの努力では限界があり、世界各国との連携・協力が必要不可欠であることから、警察庁では、諸対策に関する国際会議等に積極的に参加し、テロ関連情報の収集・分析能力の強化及び外国治安情報機関との関係強化に努めている。

④ テロ資金対策

大規模なテロの実行やテロ組織の維持・運営には、そのための資金が必要であることから、テロを未然に防止するためには、テロリストの資金源を絶つことが重要である。我が国では、テロ資金提供処罰法に基づき、テロリストに対するテロ資金の提供等を規制しており、また、犯罪収益移転防止法に基づき、顧客等の取引時確認、疑わしい取引の届出等を特定事業者に対し求めている。さらに、外為法及び国際テロリスト等財産凍結法(注1)に基づき、令和6年1月17日時点で、410個人120団体の国際テロリスト及び80個人75団体の大量破壊兵器関連計画等関係者(注2)を財産の凍結等の措置をとるべき者としてそれぞれ公告している。

加えて、ハマス等のパレスチナ武装勢力によるイスラエルへのテロ攻撃を受け、令和5年10月にハマス関係者9個人1団体が、同年12月にハマス関係者3個人が、それぞれ外為法に基づく資産凍結の対象として指定され、同年11月及び令和6年1月には、国家公安委員会において、これらの者を国際テロリスト等財産凍結法における国際テロリストとして指定し、財産の凍結等の措置をとるべき者として公告した。

注1:令和5年6月に施行された国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律により、大量破壊兵器関連計画等関係者が、新たに財産の凍結等の措置の対象とされた。

注2:特定の国又は地域による大量破壊兵器等の開発等に関する計画等に関与し、又は当該計画等の支援等を行う者

(2)テロ対処体制の強化

① テロ対処部隊

ア 特殊部隊(SAT(注))

特殊部隊(SAT)は、北海道、警視庁、千葉、神奈川、愛知、大阪、福岡及び沖縄の8都道府県警察に設置されている。全国で約300人の体制で、自動小銃、サブマシンガン、ライフル銃、特殊閃(せん)光弾、ヘリコプター等が配備されており、ハイジャック、重要施設占拠等の重大テロ事件その他銃器等使用の重大突発事案に出動し、被害者や関係者の安全を確保しつつ、被疑者を制圧・検挙することを任務としている。

注:Special Assault Teamの略

SATの訓練

イ 銃器対策部隊

銃器対策部隊は、各都道府県警察の機動隊等に設置されている。全国で約2,100人の体制で、サブマシンガン、ライフル銃、防弾衣、防弾帽、防弾盾等が配備されており、銃器等使用事案への対処を主たる任務とし、重大突発事案が発生した場合に、SATが到着するまでの第一次的な対処に当たるとともに、SATの到着後は、その支援に当たることとなる。

銃器対策部隊の訓練

ウ NBCテロ対応専門部隊等

NBCテロ対応専門部隊は、北海道、宮城、警視庁、千葉、神奈川、愛知、大阪、広島及び福岡の9都道府県警察の機動隊等に設置されており、全国で約200人の体制で、NBCテロ対策車、化学防護服、生物・化学剤検知器、放射線測定器等の高度な装備資機材が配備されている。また、その他の府県警察の機動隊等には、全国で約400人の体制で、NBCテロ対策部隊が設置されている。これらの部隊は、NBCテロ事案が発生した場合に迅速に出動して、初動措置に当たることを任務としている。

NBCテロ対応専門部隊の訓練

エ 爆発物対応専門部隊等

爆発物対応専門部隊又は爆発物対策部隊は、各都道府県警察の機動隊等に設置されている。全国で約1,000人の体制で、X線透視装置、爆発物収納筒、防護服、防爆盾、遠隔操作式爆発物処理用具等が配備されており、爆発物使用事案が発生した場合に、迅速かつ的確に爆発物の現場処理に当たり、爆発による被害の発生を防止するとともに、証拠を保全することを任務としている。

爆発物対応専門部隊の訓練

② スカイ・マーシャルの運用

航空機のハイジャックを未然に防止し、またハイジャックが発生した際に航空機内での犯人の制圧・検挙を可能とするため、警察では、国土交通省や航空会社等と緊密に連携して、警察官が航空機に警乗するスカイ・マーシャルを運用している。

③ 職員の現地派遣

警察では、邦人や我が国の関連施設等の権益に関係する重大テロが国外で発生した場合には、情報収集や現地治安機関に対する捜査支援等のため、職員を現地に派遣することとしている。

④ 自衛隊との共同訓練の推進

警察では、平素から防衛省・自衛隊と緊密な情報交換を行っているほか、武装工作員等による不法行為が発生したという想定の下、自衛隊との共同訓練を実施しており、令和5年中は、実動訓練を32回、図上訓練を3回実施した。また、内閣官房や都道府県が主催する国民保護法に基づく関係機関との共同訓練に参加し、テロ等に対する対処能力の向上や関係機関との連携強化を図った。

自衛隊との共同実動訓練

国民保護共同実動訓練

(3)原子力関連施設におけるテロ対策

① テロ関連情報の収集・分析等

警察では、原子力関連施設に対するテロを未然に防止するため、外国治安情報機関等との緊密な情報交換、関係機関等との連携による水際対策、不審な人物や組織に関する情報の収集・分析等を実施している。

② 原子力関連施設における警戒警備

原子力関連施設に対する銃器を使用したテロ事案、爆発物使用事案、NBCテロ事案等への対処を行うため、自動小銃、サブマシンガン、ライフル銃、耐爆・耐弾仕様の車両、爆発物処理用具、防護服、小型無人機対処資機材等を装備した原発特別警備部隊が、24時間体制で原子力関連施設の警戒警備に当たっている。

原子力関連施設の警戒

③ 関係機関等との連携

警察では、平成23年11月に国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部において決定された「原子力発電所等に対するテロの未然防止対策の強化について」を踏まえ、海上保安庁との合同訓練を定期的に実施しているほか、一般の警察力だけでは対応することができないと認められる事案が発生した場合を想定し、原子力発電所の敷地を利用した自衛隊との共同実動訓練を実施している。

令和4年12月、警察、海上保安庁、防衛省・自衛隊、原子力規制庁、原子力事業者等で構成される原子力発電所等警備連絡会議を設置し、関係機関等の連携を一層強化している。

④ 警察庁職員による立入検査

原子力事業者との間では、警察庁職員が事業所等に定期的に立入検査を行うとともに、治安当局の立場から自主警戒に関する指導を行うことなどにより、事業者による防護措置が実効あるものとなるよう努めている。