3 特定小型原動機付自転車の安全利用のための取組

(1)特定小型原動機付自転車関連交通事故の状況

令和4年改正道路交通法により、一定の基準(注1)を満たす車両が、「特定小型原動機付自転車」に分類され、令和5年7月1日から施行された。同年7月から12月までの間に発生した特定小型原動機付自転車関連交通事故件数(注2)は85件であり、死者数は0人、負傷者数は86人であった。

注1:性能上の最高速度が20キロメートル毎時以下に設定されていること、車体の大きさが長さ190センチメートル、幅60センチメートルを超えないこと、道路運送車両の保安基準に適合する最高速度表示灯が備えられていることなど

注2:特定小型原動機付自転車が第1又は第2当事者となった事故件数

(2)特定小型原動機付自転車の交通ルール

特定小型原動機付自転車については、16歳未満の者の運転は禁止されているものの、その運転に運転免許を要しない。また、車道の左側を通行することが原則であり(注1)、乗車用ヘルメットの着用の努力義務が課されているほか、交通反則通告制度(注2)や放置違反金制度の対象とされている。

なお、特定小型原動機付自転車については、自動車損害賠償責任保険(共済)に加入し、車体にナンバープレートを取り付けなければならない。

注1:例外として、性能上の最高速度が6キロメートル毎時以下に設定され、それに連動して最高速度表示灯を点滅させているなどの条件を満たす場合には、道路標識等により通行することができるとされている歩道を通行することができるが、その場合には、歩行者を優先し歩道の車道寄りの部分を徐行しなければならない。

注2:29頁参照(トピックスII)

(3)特定小型原動機付自転車の安全利用に向けた交通安全教育の推進

特定小型原動機付自転車の販売事業者やシェアリング事業者による購入者や利用者への交通安全教育が努力義務とされたことを踏まえ、警察では、これらの事業者による交通安全教育が、関係機関・団体等で構成される「パーソナルモビリティ安全利用官民協議会」が策定した「特定小型原動機付自転車の安全な利用を促進するための関係事業者ガイドライン」(注)に従って効果的に行われるよう支援している。

(4)特定小型原動機付自転車運転者による交通違反に対する指導取締りの強化

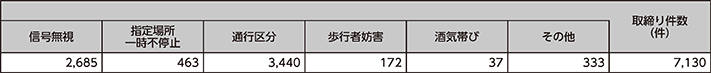

警察では、特定小型原動機付自転車の運転者による飲酒運転、信号無視等の悪質・危険な違反のほか、通行区分違反、横断歩行者等妨害等の歩行者に危険を及ぼすおそれの高い違反に重点を置いた指導取締りを行っている。

また、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為を反復して行った特定小型原動機付自転車の運転者を対象として、特定小型原動機付自転車の運転による交通の危険を防止するため、特定小型原動機付自転車運転者講習を実施しており、令和5年7月から12月までの間に13人が受講した。