3 国際組織犯罪に対処するための取組

(1)国内関係機関との連携

警察では、事前旅客情報システム(APIS(注))等を活用して関係機関と連携した水際対策を行っている。出入国在留管理庁との間では、被疑者が国外に逃亡するおそれのある場合の手配や、偽装滞在者等に対する合同摘発を行うなどの連携を図っている。また、税関との間では、不正輸出入を防止するための合同摘発を行うなどの連携を図っている。

注:Advance Passenger Information Systemの略。航空機で来日する旅客及び乗員に関する情報と関係省庁が保有する要注意人物等に係る情報を入国前に照合するシステム

CASE

東京出入国在留管理局と連携して捜査したところ、中国人の男(26)らが、令和5年10月、販売する目的で、在留カード19枚を偽造したことが判明した。同月、中国人の男及び日本人の女を入管法違反(在留カード偽造)で逮捕した(警視庁、岩手、群馬、埼玉、千葉、愛知、大阪及び兵庫)。

押収された偽造在留カード等

(2)外国捜査機関等との連携

複数の国・地域において犯罪を行う国際犯罪組織に対処するためには、関係国の捜査機関等との情報交換、捜査協力等が不可欠であり、警察では次のような取組を進めている。

① ICPOを通じた国際協力

ICPO(注)は、犯罪捜査における国際的な協力を目的として、各国の警察機関によって構成される機関であり、令和5年末現在、我が国を含む196の国・地域が加盟している。ICPOでは、国際犯罪に関する情報の収集と交換、犯罪対策のための国際会議の開催や国際手配書の発行等が行われている。警察庁は、捜査協力の実施のほか、ICPOが開催する国際組織犯罪対策に関連する様々な会合への参加、事務総局等への職員の派遣、分担金の拠出等により、ICPOの活動に貢献している。

注:18頁参照(特集)

第91回ICPO総会(©INTERPOL)

② 外国捜査機関等との連携

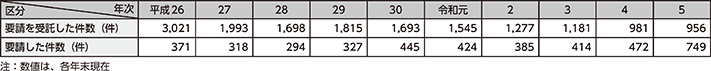

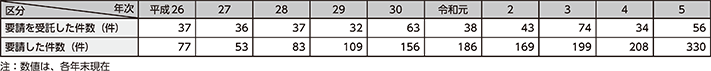

警察庁では、ICPOを通じた捜査協力のほか、外交ルート、刑事共助条約(協定)(注1)、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約等を活用して、外国捜査機関に対して捜査共助(注2)を要請するなどしている。

例えば、被疑者が国外に所在する可能性が疑われる場合には、外国捜査機関等と迅速に情報を交換し、捜査に必要な証拠の提供を受けるなどして、事件の全容解明を図っている。

また、外国捜査機関との間で開催される二国間協議等に積極的に参加し、連携の強化を図っている。

注1:224頁参照(第7章)

注2:外国の要請により、当該外国の刑事事件の捜査に必要な証拠の提供をすること

(3)国外逃亡被疑者等(注1)の追跡

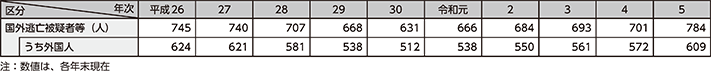

国外逃亡被疑者等の数の推移は、図表4-19のとおりである。

警察では、被疑者が国外に逃亡するおそれがある場合には、出入国在留管理庁に手配するなどして、出国前の検挙に努めている。また、被疑者が国外に逃亡した場合には、関係国の捜査機関との捜査協力を通じ、被疑者の所在確認等を行っており、所在が確認された場合には、犯罪人引渡条約(注2)等に基づき被疑者の引渡しを受けるなどして、確実な検挙に努めている。

さらに、被疑者が国外に拠点を置き日本国内において罪を犯した場合についても、国外逃亡被疑者等と同様に、追跡を行って検挙等に努めている。

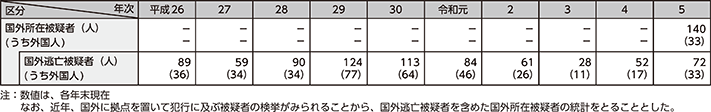

このような取組の結果、令和5年中は、出国直前の被疑者29人(うち外国人27人)のほか、国外所在被疑者(注3)140人(うち国外逃亡被疑者(注4)72人)を検挙した(図表4-20)。

このほか、事案に応じ、国外所在被疑者等(注5)が行った日本国内における犯罪に関する資料等を所在国の捜査機関に提供するなどして、所在国における国外犯処罰規定の適用を促し、犯罪者の「逃げ得」を許さないための取組を進めている。

注1:日本国内で犯罪を行い、国外に逃亡している者及びそのおそれのある者であって、主として警察が捜査対象としている者

注2:224頁参照(第7章)

注3:国外逃亡被疑者及び日本国外に所在しながら犯罪を構成する事実の全部又は一部を日本国内で生じさせた者であって、主として警察が捜査対象としている者

注4:日本国内で犯罪を行い、国外に逃亡している者であって、主として警察が捜査対象としている者

注5:国外逃亡被疑者等及び日本国外に所在しながら(そのおそれのある場合を含む。)犯罪を構成する事実の全部又は一部を日本国内で生じさせた者であって、主として警察が捜査対象としている者