5 官民連携の推進

(1)日本サイバー犯罪対策センターとの連携

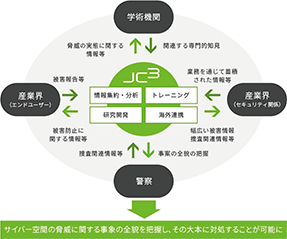

我が国における産学官連携の枠組みとして平成26年から業務が開始されたJC3(注)では、産学官の情報や知見の集約・分析をし、その結果等を還元することで、脅威の大本を特定し、これを軽減し、又は無効化することにより、以後の事案発生の防止を図ることとしている。警察では、捜査関連情報等をJC3において共有し、産学におけるサイバーセキュリティに関する取組に貢献するとともに、JC3において共有された情報を警察活動に迅速・的確に活用し、安全で安心なサイバー空間の構築に努めている。

注:116頁参照

(2)サイバー防犯ボランティアに対する支援

サイバーパトロールにより発見した違法情報・有害情報をIHC、サイト管理者等に通報する取組やインターネット利用者に対する講演活動等を行うサイバー防犯ボランティアは、全国で308団体、7,067人(令和5年12月末現在)となっており、警察では、研修会を開催するなどして、こうした活動を行う団体の拡大と取組の活性化を図っている。

サイバー防犯ボランティアの活動の様子

CASE

警察庁では、令和6年2月から3月にかけて、サイバー防犯ボランティアを対象とした広報啓発コンテストを実施した。「ID・パスワードの設定と管理」又は「サポート詐欺対策」をテーマとした広報動画を募集し、警察庁X(旧Twitter)への掲載等により審査を行い、テーマごとに、最優秀作品にはサイバー警察局長賞を授与した。

サイバー防犯ボランティア広報啓発コンテスト最優秀作品

(3)サイバーテロ対策協議会

警察では、各都道府県警察及びサイバー事案の標的となるおそれのある重要インフラ事業者等で構成される「サイバーテロ対策協議会」を全ての都道府県において設置し、サイバー事案の脅威やサイバーセキュリティに関する情報提供、民間の有識者による講演及び参加事業者間の意見交換・情報共有を行っているほか、サイバー事案の発生を想定した共同対処訓練等を行っている。

サイバーテロ対策協議会

(4)サイバーインテリジェンス情報共有ネットワーク

警察では、情報窃取の標的となるおそれの高い先端技術を有する事業者等との間で、情報窃取を企図したとみられるサイバー事案に関する情報共有を行う「サイバーインテリジェンス情報共有ネットワーク」を構築しており、このネットワークを通じて事業者等から提供された情報を集約するとともに、これらの事業者等から提供された情報及びその他の情報を総合的に分析し、事業者等に対し、分析結果に基づく注意喚起を行っている。

(5)不正プログラム対策協議会

警察では、警察庁及びウイルス対策ソフト提供事業者等で構成される「不正プログラム対策協議会」において、不正プログラム対策に関する情報共有を行っている。特に、警察からは、市販のウイルス対策ソフトで検知することができない新たな不正プログラムに関する情報をはじめとする不正プログラム対策に資する情報を提供し、サイバーセキュリティ対策の向上を図っている。

(6)不正通信防止協議会

警察では、警察庁及びセキュリティ監視サービス又はセキュリティ事案に対処するサービスを提供する事業者で構成される「サイバーインテリジェンス対策のための不正通信防止協議会」において、標的型メール攻撃等に利用される不正プログラムの接続先等の情報を共有することにより、我が国の事業者等が不正な接続先へ通信を行うことを防止している。

(7)高度な研究開発等を行う大学を標的としたサイバー事案への対策の推進

近年、高度な研究開発を行う大学を標的としたサイバー事案が発生していることから、警察では、当該サイバー事案に関する情報収集・分析を強化するとともに、大学と連携し、サイバー事案をめぐる最新の情勢や被害防止対策等に関する情報共有及びサイバー事案の発生を想定した共同対処訓練を実施することなどにより、高度な研究開発を行う大学を標的としたサイバー事案への対処能力の強化を図っている。

(8)被害の潜在化防止に向けた取組の推進

① 関係機関と連携した通報・相談の推進

サイバー事案対処に当たっては、警察への通報・相談を一層促進し、国民・事業者等からの情報を広範に収集することが求められる一方、被害者自身に対する社会的評価の悪化の懸念等から通報・相談そのものがためらわれる傾向があり、いわゆる「被害の潜在化」が課題となっている。こうした状況を踏まえ、警察庁では、サイバー事案の被害に関する通報・相談の促進に向け、令和5年4月、医療機関との連携について日本医師会との間で、同年6月、クレジットカード番号等の漏えいへの対応として経済産業省との間で、それぞれ覚書を締結した。また、警察では、関係機関・団体、サイバー保険(注1)を取り扱う損害保険会社をはじめとする民間事業者等との連携、民間事業者等との共同対処協定(注2)の締結等を通じて、サイバー事案による被害に関する警察への通報・相談を促進している。

注1:サイバー事案等により企業に生じた損害等を補填する保険

注2:令和5年12月末までに、金融機関や暗号資産交換事業者等、全国で739事業者・団体と本協定を締結している。

② 通報・相談しやすい環境整備

警察庁では、令和4年度に開催した「サイバー事案の被害の潜在化防止に向けた検討会」において取りまとめられた報告書を踏まえ、令和6年3月、インターネットから通報・相談をすることができる一元的な窓口を整備した。また、ウェブサイト等における発信を通じて、サイバー事案に関する警察への通報・相談を促す広報を行うなどの取組を実施している。

さらに、サイバー事案に関する通報・相談に適切に対応するため、採用時教養、昇任時教養等において、サイバー事案対処に関する講義を実施するなど警察職員全体の対処能力の向上に向けた人材育成を推進している。