2 事件・事故への即応

交番、駐在所等の警察官は、事件、事故等が発生した際、直ちに現場に向かい、初動措置をとっている。警察では、警察官が迅速に現場に駆け付けられるよう、110番通報の受理や警察署等への指令を行うシステムを整備するとともに、パトカー等の活用による機動力の強化に努めている。

(1)110番通報

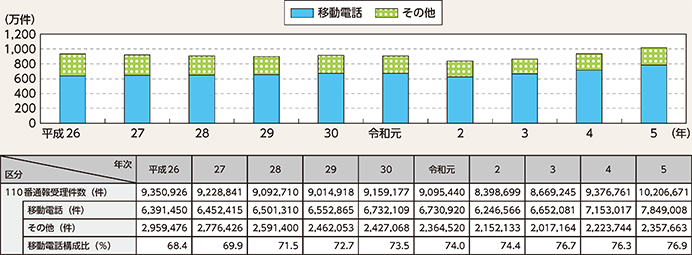

令和5年中の110番通報受理件数(注1)は、約1,021万件であり、約3.1秒に1回、国民約12人に1人から通報を受理したことになる。また、携帯電話等の移動電話からの110番通報が76.9%を占めた。

警察では、110番通報の適切な利用の促進のため、事件・事故等の緊急の対応を必要とする場合にはためらわずに110番通報を利用する一方、緊急の対応を必要としない相談等の通報については「#(シャープ)9110」番(注2)や各種相談電話を利用するよう呼び掛けている。

注1:無応答、いたずら、かけ間違い等は計上していない。

注2:95頁参照

(2)110番通報への対応

① 通信指令システム

110番通報に迅速かつ的確に対応するため、都道府県警察には通信指令室が設けられている。110番通報を受理した通信指令室では、直ちに通報内容を警察署等に伝え、地域警察官を現場に急行させるとともに、必要に応じて緊急配備(注)の発令等を行っている。令和5年中の緊急配備の発令件数は、前年と比べ245件(5.4%)増加し、4,799件となった。

警察では、携帯電話等からの110番通報に的確に対応するため、携帯電話等で110番通報がされた際に、音声通話と同時に発信者の位置情報が通知されるシステム(位置情報通知システム)を全都道府県警察において運用するなど、通信指令システムの高度化を図っている。

注:重要事件等が発生した際に、迅速に被疑者を検挙するため、警戒員を配置して行う検問、張り込み等

② 聴覚障害者等からの110番通報への対応

警察では、聴覚障害者等、音声による110番通報が困難な方が、スマートフォン等を利用して、文字や画像で警察に通報できる「110番アプリシステム」を整備し、各都道府県警察において運用している。

③ 外国語による110番通報への対応

警察では、外国語に通じた警察官を通信指令室に配置するほか、通訳センター等の警察職員を含めた三者通話を行うなどして、日本語を解さない外国人からの110番通報に対応している。

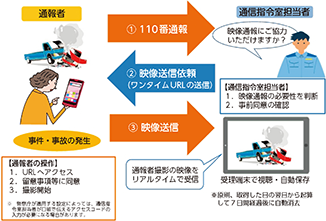

④ 110番映像通報システム

警察では、110番通報に対し、より迅速かつ的確に対応するとともに、事情聴取に伴う通報者の負担軽減を図るため、全国の都道府県警察において110番映像通報システムを運用している。

110番映像通報システムは、令和5年中、全国の都道府県警察において9,360件使用され、事件・事故等に対する初動警察活動に活用された。

CASE

令和5年6月、「人の家に勝手に入っている犯人を目撃した」旨の通報を受け、110番映像通報システムを通じて目撃者から送信を受けた被疑者の画像を手懸かりに、警察官が現場付近を検索したところ、同画像の被疑者に酷似した男(52)を発見したため職務質問を実施した結果、犯行を認めたことや、自供した犯行場所と被害場所が一致したことから、同男を住居侵入罪で逮捕した(三重)。

⑤ PIII(注)等を活用した初動警察活動

警察では、PIII端末等の活用により、通信指令室で受理した110番通報の内容、各種事案の現場で撮影した画像・映像、GPSで測位された警察官の位置等の情報を、警察本部、警察署及び現場の警察官が組織的に共有し、的確な初動警察活動に当たっている。

注:211頁参照(第7章)

(3)初動警察活動の強化

① 通信指令を担う人材の育成強化

警察では、110番通報の受理、指令及び無線報告の技能等を競う全国通信指令・無線通話技能競技会の開催、通信指令の知識・技能に関する検定制度の運用、卓越した通信指令の技能を有する者として選抜された警察庁指定広域技能指導官や都道府県警察の技能指導官等による実戦的な指導等を通じ、組織的な人材育成に努めている。

② 実戦的な訓練の実施

警察では、事案対応能力の更なる強化を図るため、無差別殺傷事件その他の重大事案の発生を想定した実戦的な訓練を継続的に実施している。

(4)鉄道警察隊の活動

鉄道警察隊は、鉄道事業者等と連携し、警乗(注)、駅等の鉄道施設及びその周辺のパトロールや警戒警備等を実施している。

また、警察では、近年、列車内での殺傷事件が相次いで発生したことを踏まえ、鉄道事業者との連携を一層密にしつつ、効果的な警乗の実施、不審者に対する積極的な職務質問の実施、大規模駅施設等への警戒強化等の取組を実施している。

注:列車内における公安の維持を図るため、警察官が列車に乗務して、列車内における犯罪の予防、被疑者の検挙、事故の防止等に当たること。

警乗

(5)パトカーの活用

警察では、全国の警察本部や警察署に配備したパトカーを活用して、管内のパトロールを行うとともに、事件・事故等の発生時における初動措置をとっている。

CASE

令和5年4月、パトカーで警ら中に不審車両を発見したため、運転手の男(39)に対する職務質問を行い、同男の同意を得た上で同車両内の検索を実施したところ、覚醒剤等を発見したことから、同男を覚醒剤取締法違反(所持等)で逮捕した(茨城)。

(6)警察用航空機(ヘリコプター)(注)及び警察用船舶の活用

警察では、ヘリコプターテレビシステムやホイスト救助装置等の様々な資機材が装備された警察用航空機(ヘリコプター)及び水難者救助用の各種資器材が装備された警察用船舶を全国に配備しており、通信指令室やパトカーと連携し、その機動力を生かしたパトロール等を行っている。

注:203頁参照(第6章)

(7)山岳遭難及び水難に対する警察活動

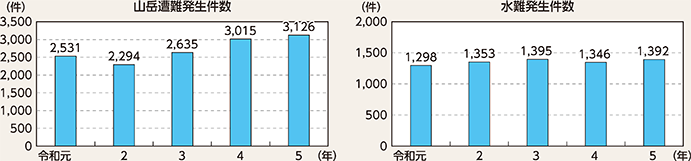

令和5年中の山岳遭難の発生件数は3,126件、遭難者数は3,568人(うち死者・行方不明者は335人)であり、水難の発生件数は1,392件、水難者数は1,667人(うち死者・行方不明者は743人)であった。

警察では、パトロール、広報啓発活動等により遭難の防止を図るとともに、遭難救助訓練や研修会の開催により救助技術の向上を図っているほか、遭難が発生した際には、関係機関・団体等と連携の上、警察用航空機を活用するなどして、遭難者の捜索救助に当たっている。

山岳における救助訓練