第5節 道路交通秩序の維持

1 交通事故抑止に資する交通指導取締り

(1)交通事故分析に基づく交通指導取締り

警察では、交通事故の発生実態等を分析し、取締りを実施する時間、場所等の交通指導取締りに関する方針を策定した上で、計画的に取締りを実施するなどして交通事故抑止に資する交通指導取締りを推進している。

また、交通指導取締りの必要性について国民の理解を深めるため、最高速度違反に起因する交通事故の発生状況や地域住民からの要望等を踏まえた速度取締りに関する指針を策定し、速度取締りを重点的に実施する路線や時間帯をウェブサイト等により公表している。

CASE

京都府警察では、交通事故の発生状況の分析を通じて危険箇所を抽出するなどし、多角的な諸対策で構成する「交通事故防止戦術」を策定した上で、警察本部が各月ごとに交通事故の発生状況と警察署の活動実態を一元的に集約・分析し、その結果を視覚的に示した資料を警察署に提供するなどにより、効果的な交通指導取締りを推進している。

視覚化された分析結果の例

(2)悪質性・危険性・迷惑性の高い運転行為への対策

警察では、交通街頭活動を推進し、違法行為の未然防止に努めるとともに、無免許運転、飲酒運転、著しい速度超過、交差点関連違反等の交通事故に直結する悪質性・危険性の高い違反及び駐車違反等の迷惑性の高い違反に重点を置いた取締りを推進している。

また、運転中に携帯電話等を使用することは重大な交通事故につながり得る極めて危険な行為であることから、警察では、関係機関・団体等と連携し、運転者等に対して広報啓発を推進するとともに、携帯電話使用等の交通指導取締りを推進している。

さらに、妨害運転等の悪質・危険な運転行為を防止するため、交通指導取締りを強化するとともに、「思いやり・譲り合い」の気持ちを持った運転の必要性、ドライブレコーダーの有用性等について広報啓発等を推進している。

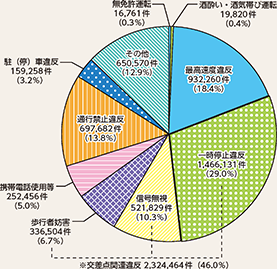

令和4年(2022年)中は、505万3,271件の道路交通法違反を取り締まっている。

悪質・危険な運転行為への交通指導取締り対策

(3)使用者等(注)の責任追及等

事業活動に関して行われた過労運転、過積載運転、放置駐車、最高速度違反等の違反やこれらに起因する交通事故事件について、運転者の取締りにとどまらず、使用者に対する指示や自動車の使用制限命令を行っているほか、これらの行為を下命・容認していた使用者等を検挙するなど、使用者等の責任も追及している。

また、タクシーやトラック等の事業用自動車の運転者が、その業務に関して行った道路交通法等に違反する行為については、運輸支局等に通知して所要の行政処分等を促し、事業用自動車による交通事故防止を図っている。

さらに、自動車整備業者等による車両の不正改造等、事業者による交通の安全を脅かす犯罪に対しても、取締りを推進している。

注:149頁参照

(4)暴走族等対策

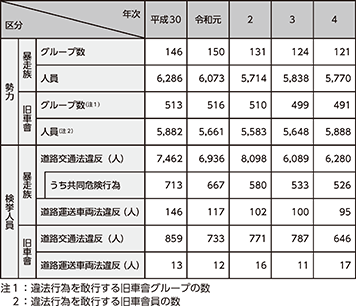

暴走族は、グループ数や人員が減少傾向にあるものの、いまだ各地において散発的な暴走行為が認められ、地域住民や道路利用者に多大な迷惑を及ぼしている。

警察では、共同危険行為等禁止違反、騒音関係違反(注)、車両の不正改造に関する違反等の取締りを推進するとともに、家庭、学校、保護司等と連携し、暴走族から離脱させるための措置をとるなど、総合的な暴走族対策を推進している。

また、元暴走族等が中心となって結成された「旧車會」と呼ばれる集団の中には、暴走族風の車両に改造した旧型の自動二輪車等を連ねて、景勝地等に向けた大規模な集団走行を行うなど、迷惑性の高いものもあることから、都道府県警察間での情報共有を図りながら、関係機関と連携して騒音関係違反等に対する指導取締りを行っている。

注:道路交通法違反のうち、近接排気騒音に係る整備不良、消音器不備及び騒音運転等をいう。

CASE

自称建築業の男(43)及び同男をリーダーとする暴走族グループのメンバーらは、令和3年10月、「ハロウィンツーリング」と称して、自動二輪車等約100台による集団暴走を敢行し、交差点において他の車両の進行を妨害するなど、著しく道路における交通の危険を生じさせ、かつ、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をした。また、同男は、同年12月頃、傘下の暴走族グループからの脱退を申し出た少年の携帯電話にメールを送りつけて脱退を妨害した。令和4年6月、同男を道路交通法違反(共同危険行為等の禁止)及び神奈川県暴走族等の追放の促進に関する条例違反(暴走族の離脱妨害)で逮捕するとともに、令和5年2月までに、同グループのメンバーの男ら2人を道路交通法違反(共同危険行為等の禁止)で検挙した(神奈川)。