第2節 サイバー空間における脅威への対処

1 サイバー事案への対策

(1)不正アクセス対策

警察では、不正アクセス行為の犯行手口の分析に基づき、関係機関等とも連携し、広報啓発等の不正アクセスを防止するための取組を実施しているほか、不正アクセス行為による被害防止のための広報啓発に資することを目的として、毎年、民間企業や行政機関等に対する「不正アクセス行為対策等の実態調査」(注1)及び「アクセス制御機能に関する技術の研究開発状況等に関する調査」(注2)を行っている。

注1:30頁参照(トピックス4)

注2:令和4年の調査は、同年9月9日から10月17日までの間に、市販のデータベースに掲載された企業のうち業種分類が「情報・通信」、「サービス」、「電気機器」又は「金融」であるもの及び国公立・私立大学のうち理工系学部又はこれに準ずるものを設置するものから、1,884件を無作為に抽出し、調査票を郵送で配布して実施した。電子メール又は郵送により、227件の回答を得た。

(2)インターネットバンキングに係る不正送金事犯への対策

警察では、インターネットバンキングに係る不正送金事犯に対し、関係機関と連携したフィッシング被害の実態把握や、フィッシングサイトに関する分析及び関係事業者への照会等、早期の実態解明と必要な取締りを推進している。

また、警察では、一般財団法人日本サイバー犯罪対策センター(JC3(注))等との間における官民連携の枠組みも活用して把握したフィッシングサイトの情報をウイルス対策ソフト事業者等に提供するなど、積極的な被害防止対策を推進している。特に、SMSによってフィッシングサイトへ誘導する手口であるスミッシングによる被害を防止するため、フィッシングサイトへ誘導するSMSを利用者が受信すること自体を阻止する仕組みの構築に向けた大手携帯電話事業者等による検討に参画し、令和4年(2022年)3月、JC3の協力の下、フィッシングサイトへ誘導するSMSの受信を自動で拒否する機能が大手携帯電話事業者により提供されるようになった。

注:Japan Cybercrime Control Centerの略

CASE

令和4年8月下旬から9月までにかけて、フィッシングによるものとみられるインターネットバンキングに係る不正送金被害が急増した。これを受けて、警察庁では、令和4年9月、警察庁ウェブサイトにおいて注意喚起を行うとともに、金融庁と連携して、一般社団法人全国銀行協会等の団体等に対し、フィッシング対策の強化を要請した。

(3)インターネット上の違法情報・有害情報対策

インターネット上には、児童ポルノ、規制薬物の広告に関する情報等の違法情報や、違法情報には該当しないが、犯罪や事件を誘発するなど公共の安全と秩序の維持の観点から放置することができない有害情報が多数存在している。

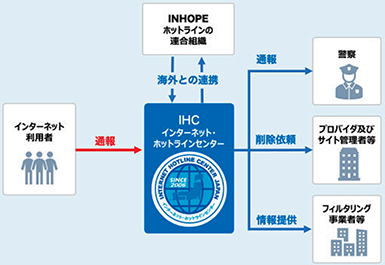

① インターネット・ホットラインセンターの運用

警察庁では、一般のインターネット利用者等から、違法情報、自殺誘引等情報(注1)等に関する通報を受理し、警察への通報、サイト管理者への削除依頼等を行うインターネット・ホットラインセンター(IHC)を運用している。令和4年中、IHCでは2,433件の違法情報の削除依頼を行い、そのうち2,026件(83.3%)が削除された。また、2,687件の自殺誘引等情報の削除依頼を行い、そのうち1,634件(60.8%)が削除された。IHCに通報された違法情報等の中には、外国のサーバにそのデータが蔵置されているものがある。このうち児童ポルノについては、各国のホットライン相互間の連絡組織であるINHOPE(注2)の加盟団体に対して、削除に向けた措置を依頼している。

注1:他人を自殺に誘引・勧誘する情報等

注2:現在の名称はInternational Association of Internet Hotlinesであるが、旧名称のInternet Hotline Providers in Europe Associationの略称を現在も使用している。平成11年(1999年)に設立され、平成31年1月末現在、IHCを含む52団体(47の国・地域)から構成される国際組織

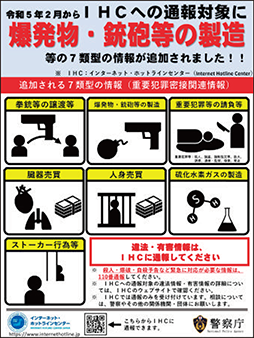

② インターネット・ホットラインセンターにおける取組の強化

インターネットを通じて銃砲等の設計図、製造方法等に関する情報を容易に入手することができる現代社会の特性を踏まえ、インターネット上の違法情報・有害情報対策を強化するため、令和5年2月、IHCにおいて取り扱う情報の範囲に、個人の生命・身体に危害を加えるおそれが高い重要犯罪等と密接に関連する情報(重要犯罪密接関連情報)を追加した。

重要犯罪密接関連情報に関する広報啓発資料

③ 効果的な違法情報等の取締り

警察では、サイバーパトロール等により違法情報・有害情報の把握に努めるとともに、効率的な違法情報の取締り及び有害情報を端緒とした取締りを推進している。

また、合理的な理由もなく違法情報の削除依頼に応じないサイト管理者については、検挙を含む積極的な措置を講じることとしている。

(4)ランサムウェア対策

警察では、ランサムウェア等による被害に関する警察への通報・相談を促進し、サイバー事案の潜在化を防止するとともに、捜査活動の効率化及び再発防止を図っている。特に、国民生活に大きく影響を及ぼすおそれのある医療機関等における被害の未然防止及び拡大防止を図るため、医療機関等に対する講演や個別訪問等を実施している。

また、警察庁ウェブサイト(注)において、ランサムウェア事案の手口に関する情報等を公開し、被害の未然防止対策等を講ずるよう注意喚起を行っている。

注:警察庁ウェブサイト「ランサムウェア被害防止対策」(https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/countermeasures/ransom.html)

(5)サイバー攻撃対策

警察では、サイバー攻撃に適切に対処するため、サイバー警察局、サイバー特別捜査隊等と都道府県警察が緊密に連携して、迅速かつ的確な捜査を推進することとしている。また、サイバー攻撃を受けたコンピュータやサイバー攻撃に使用された不正プログラムを解析し、その結果や犯罪捜査の過程で得た情報等を総合的に分析するなどして、攻撃者及び手口に関する実態解明を進めており、これらの情報等は、被害の未然防止・拡大防止に向けた取組のほか、サイバー攻撃の攻撃者を公表し、非難することでサイバー攻撃を抑止する、いわゆるパブリック・アトリビューションにも活用されている。

MEMO ラザルスに対するパブリック・アトリビューション

北朝鮮当局の下部組織であるとされるラザルスと呼称されるサイバー攻撃集団が、数年来、国内の暗号資産関係事業者を標的としたサイバー攻撃を行っていると強く推察される状況にあることが、関係警察やサイバー特別捜査隊の捜査等によって判明した。

ラザルスによるものとみられる暗号資産の窃取を目的としたサイバー攻撃は、今後も継続すると考えられる。また、最近においては、暗号資産取引が、事業者を介さず個人間でも行われるようになってきていることから、個人も標的とされるおそれがある。こうした状況を踏まえ、警察庁は令和4年10月、金融庁及びNISC(注)との連名で注意喚起を行い、暗号資産取引に関わる個人や事業者に対し、組織的なサイバー攻撃が行われているという認識を持って適切なサイバーセキュリティ対策を講じるよう呼び掛けた。

注:107頁参照

警察庁、金融庁及びNISCによる注意喚起文

MEMO サイバー特別捜査隊の活動状況

サイバー空間における極めて深刻な脅威の情勢を踏まえ、令和4年4月、重大サイバー事案(注)への対処を担う国の捜査機関としてサイバー特別捜査隊が設置された。

重大サイバー事案について、サイバー特別捜査隊が都道府県警察と共同で捜査を進める中、サイバー特別捜査隊による情報の集約・分析や、その結果に基づく外国捜査機関との情報交換等を通じ、外国に被疑者が存在するなど検挙が困難とみられたような事案についても、捜査が着実に進められつつある。

実際、上記のラザルスによるものと推察される暗号資産の窃取を目的としたサイバー攻撃についても、サイバー特別捜査隊の捜査等が実態解明に寄与したほか、米国におけるランサムウェア事案について、サイバー特別捜査隊等の捜査で得られた情報をFBIに提供するなどの協力を行った結果、令和5年5月、米国司法省から被疑者の1人を起訴した旨の発表があり、捜査に当たって日本警察の支援が有益であったとの言及があった。また、サイバー保険を名目とした架空料金請求詐欺事件について、サイバー特別捜査隊において暗号資産追跡の支援を行い、令和5年5月、愛知県警察等の5県警察による合同捜査本部が被疑者2人を逮捕した。

注:国若しくは地方公共団体の重要な情報システムの運用や重要インフラ事業者の事業の実施に重大な支障が生じ、若しくは生ずるおそれのある事案、高度な技術的手法が用いられるなどの事案(マルウェア事案等)、又は国外に所在するサイバー攻撃者による事案

外国捜査機関等との会議の状況

CASE

サイバー防衛演習「ロックド・シールズ2023」への参加

令和5年4月に開催されたNATOサイバー防衛協力センター主催のサイバー防衛演習「ロックド・シールズ2023」において、オーストラリアと我が国の合同チームが編成され、防衛省等と共に、警察庁からも職員が参加した。