5 警察におけるサイバーセキュリティ戦略及び人材育成の推進

(1)警察におけるサイバーセキュリティ戦略

社会情勢等の変化に的確に対応しつつ、サイバー空間の脅威に先制的かつ能動的に対処するため、警察では、「警察におけるサイバーセキュリティ戦略」(平成27年9月策定、平成30年9月改定)に基づき、警察における組織基盤の更なる強化を図るなど、警察組織の総合力を発揮した効果的な対策を推進している。

(2)サイバー空間の脅威への対処に係る人材育成方針

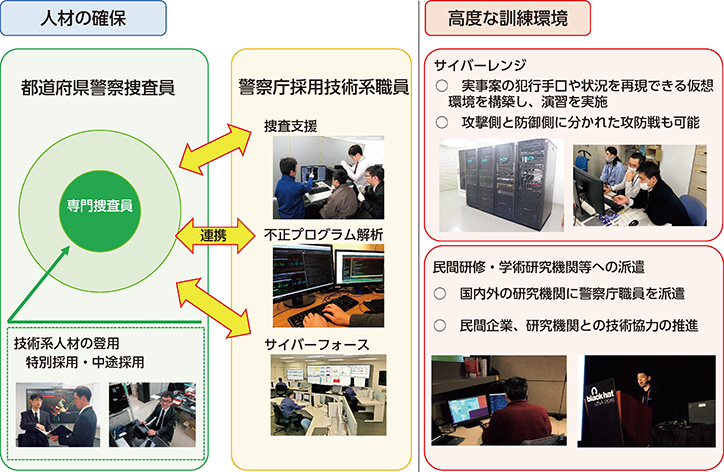

都道府県警察では、サイバー犯罪・サイバー攻撃に的確に対処するため、事案発生時には、多数の捜査員を従事させるとともに、警察本部等にこうした事案への対処について高度な知見を有するサイバー犯罪捜査官等の専門捜査員を配置している。サイバー犯罪捜査官等は、民間企業での経験や情報通信技術に関する高度な資格の保有を条件として中途採用・特別採用されており、その知識や技能をいかして活躍している。

これらサイバー空間の脅威への対処のための人的基盤を強化するため、警察では、「サイバー空間の脅威への対処に係る人材育成方針」(平成27年12月策定、平成31年4月改定)に基づき、職員の採用・登用、教育・研修、キャリアパスの管理等を部門横断的かつ体系的に実施している。

(3)捜査員等に対する実践的研修

サイバーセキュリティ対策研究・研修センター捜査研修室では、都道府県警察の捜査員等を対象とした高度な実践的研修を実施している。平成30年度からは、新たにサイバーレンジ(注)を導入し、仮想環境下において実際の犯行手口や被害状況を再現することにより、最新の手口により行われるサイバー犯罪に対する実践的な捜査演習や大規模なサイバー攻撃の被害事案を想定した訓練等を実施している。

さらに、警察庁では、高度な解析技術を持つ職員の育成を行うため、最新の技術を有する民間企業や研究機関との技術協力を推進している。

注:サイバー攻撃等に対する実践的な訓練を行うためのサイバー演習環境

MEMO サイバーセキュリティ対策研究・研修センター解析研究室における取組

サイバーセキュリティ対策研究・研修センター解析研究室では、ハードウェア及びソフトウェアに関する知識や技術を駆使して、電子機器の解析に関する研究やサイバー犯罪等に悪用され得る最先端の情報通信技術に関する研究を行っている。

①電子機器の解析に関する研究

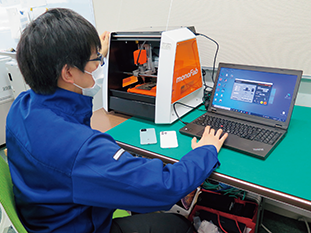

事件関係者が使用したスマートフォン等の電子機器には、犯罪捜査に有用な情報が記録されている可能性があることから、スマートフォン等の電子機器の解析に関する研究を行っている。令和2年度は、スマートフォン等からのデータ抽出及び抽出したデータの可視化・可読化手法に関する研究を行った。

電子機器の解析に関する研究状況

②自動運転システムの解析に関する研究

特定条件の範囲内で、人ではなくシステムが自動車の運転操作を行うSAEレベル3(注)の自動運転システムを備えた自動車が令和3年3月に発売された。自動運転システムにはカメラやレーダー等が搭載されており、同システムには、事件・事故等の捜査に必要な情報が記録されている可能性があることから、令和元年度から自動運転システムの解析に関する研究を行っている。令和2年度は、車載ネットワーク及び自動運転ソフトウェアからのデータの抽出及び可視化のための研究を行うとともに、民間の知見を活用する共同研究を開始した。

注:182頁参照(第4章)

自動運転システムの解析に関する研究状況