7 研究機関の活動

(1)警察政策研究センター

警察大学校に置かれている警察政策研究センターは、様々な治安上の課題に関する調査研究を進め、政策提言を行うとともに、警察と国内外の研究者等との交流の拠点として活動している。

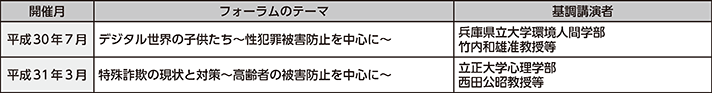

① フォーラムの開催

関係機関・団体等と連携し、国内外の研究者・実務家を交えて社会安全等に関するフォーラムを開催している。

フォーラムの開催

CASE

平成30年7月、公益財団法人日工組社会安全研究財団との共催により、都内において「デジタル世界の子供たち~性犯罪被害防止を中心に~」をテーマとするフォーラムを開催した。専門家、IT関連企業職員、自治体の職員及び警察庁の職員がパネリストとして参加し、活発に意見交換を行った。

② 大学関係者との共同研究の推進

大学関係者と共同して研究活動を行っている。これまでに、例えば、慶應義塾大学大学院法学研究科との間で、テロ等の各種治安事象への対策を講じるに当たり、憲法学的見地から、国民の自由と安全をいかにバランスよく保障していくかについて共同研究を行っている。

③ 大学・大学院における講義の実施

警察政策に関する研究の発展及び普及のため、東京大学公共政策大学院、京都大学法科大学院・公共政策大学院、一橋大学国際・公共政策大学院、早稲田大学法科大学院、中央大学法学部・総合政策学部・法科大学院、首都大学東京都市教養学部、法政大学法学部等に職員を講師として派遣している。

大学・大学院での講義(法政大)

④ 警察に関する国際的な学術交流

海外で開催される国際的な学術会議に参加し、日本警察に関する情報発信を行っている。また、韓国警察庁警察大学治安政策研究所、フランス高等治安・司法研究所及びドイツ・フライブルク大学安全・社会センターとの間で協定を締結し、警察に関する国際的な学術交流を実施している。

⑤ 海外調査研究員の派遣

海外調査研究員を海外の大学・大学院や行政機関等に1年間派遣し、警察に係る外国の法制度、取組等について調査研究を行っている。平成29年から30年にかけて、7名を米国等に派遣し、自動走行の段階的実現に向けた法制度及びインフラ整備をはじめとする最新の海外の取組等について調査研究を行った。

(2)警察情報通信研究センター

警察大学校に置かれている警察情報通信研究センターでは、警察に関する情報通信に関する研究を行っており、その成果は、犯罪捜査の効率化や警察における情報通信システムの整備に活用されている。

例えば、テロ等の発生を未然に防止するため、飛行する小型無人機を早期に発見するための検知手法に関する研究のほか、犯罪捜査等の効率化のため、防犯カメラ等に記録された低照度・低画質な画像の鮮明化技術、多数の画像から人物や車両等を識別し画像を効率的に抽出する技術、画像から人物等を特定する識別技術等の画像処理に関する研究を行っている。

小型無人機の検知手法に関する研究

(3)科学警察研究所

科学警察研究所は、警察活動を最新の科学技術に基づいて支えるため、警察庁に附置されている研究機関であり、その業務は、科学技術を犯罪捜査や犯罪予防に役立てるための研究、その研究成果を活用した鑑定・検査及び都道府県警察の鑑定技術職員に対する技術指導を行うための研修という3つの柱から構成されている。

研究例 被害児童に対する聴取技法

犯罪等により被害を受けた児童に対する事情聴取では、児童の特性に配意しつつ、事件等に関する正確な記憶をより多く引き出すことが求められることから、児童の供述に影響を与える要素や、児童を誘導することなくより多くの詳細な情報を得るための聴取技法について、心理学的見地から研究を行っている。