3 犯罪被害者支援

(1)警察による犯罪被害者支援

① 基本施策

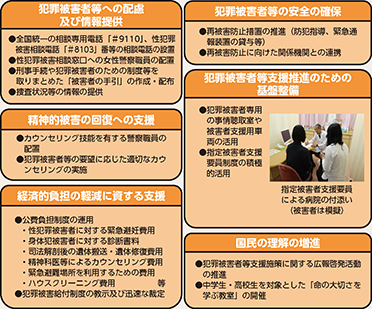

犯罪被害者及びその遺族又は家族(以下「犯罪被害者等」という。)は、犯罪によって直接、身体的、精神的又は経済的な被害を受けるだけでなく、様々な二次的被害を受ける場合がある。そこで、警察では図表7-7のとおり、様々な側面から犯罪被害者支援の充実を図っている。また、各都道府県警察において、あらかじめ指定された警察職員が事件発生直後に犯罪被害者支援を行う指定被害者支援要員制度(注)が導入されている。

注:平成30年末現在の要員総数 38,263人

② 犯罪被害給付制度・国外犯罪被害弔慰金等支給制度

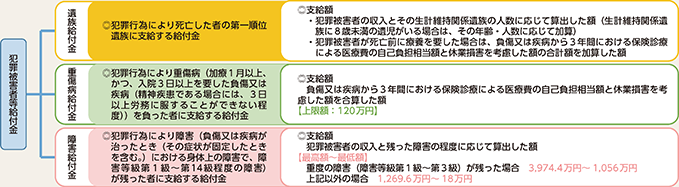

警察では、犯罪被害者等の経済的・精神的負担の軽減に資するため、犯罪被害給付制度及び国外犯罪被害弔慰金等支給制度を運用している。

犯罪被害給付制度は、通り魔殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死亡、重傷病又は障害という重大な被害を受けたにもかかわらず、公的救済や損害賠償を得られない犯罪被害者等に対し、犯罪被害者支援法(注)に基づき、国が一定の給付金を支給するものである。この制度は、昭和56年(1981年)1月に開始され、犯罪被害等の早期の軽減に重要な役割を果たしている。

注:犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律

国外犯罪被害弔慰金等支給制度は、日本国外において行われた人の生命又は身体を害する故意の犯罪行為により死亡した日本国籍を有する者(日本国外の永住者を除く。以下同じ。)の第一順位遺族(日本国籍を有せず、かつ、日本国内に住所を有しない者を除く。)に国外犯罪被害弔慰金として被害者一人当たり200万円を、当該犯罪行為により障害等級第1級相当の障害が残った日本国籍を有する者に国外犯罪被害障害見舞金として一人当たり100万円を、それぞれ支給するものであり、平成28年11月から開始された。

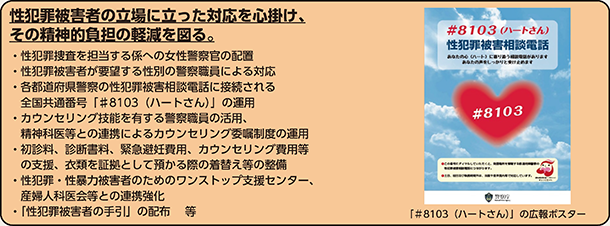

③ 犯罪被害者等の特性に応じた施策

犯罪類型等によって犯罪被害者等には異なる特性があることから、警察では、性犯罪被害者、交通事故被害者(注1)、配偶者からの暴力事案の被害者(注2)、ストーカー事案の被害者(注3)、被害少年(注4)、暴力団犯罪被害者等について、その特性に応じた施策を推進している。

注1:203頁参照

注2:89頁参照

注3:89頁参照

注4:97頁参照

④ 関係機関・団体との連携

犯罪被害者等が支援を必要とする事柄は、生活、医療、公判等多岐にわたるため、全ての都道府県で、警察のほか、検察庁、弁護士会、医師会、臨床心理士会、地方公共団体の担当部局や相談機関等の関係機関・団体から構成される「被害者支援連絡協議会」が設立され、犯罪被害者支援のための相互の連携を図っている。

また、個々の事案において、犯罪被害者等の具体的なニーズを把握した総合的支援を行うために、警察署等を単位とした連絡協議会「被害者支援地域ネットワーク」が構築されている。

さらに、よりきめ細かな犯罪被害者支援を行うため、全ての都道府県において、犯罪被害者支援法に基づき、都道府県公安委員会が犯罪被害等の早期の軽減に資する事業を適正かつ確実に実施できる団体を犯罪被害者等早期援助団体として指定している。同団体では、犯罪被害者等の支援に関する広報啓発活動、犯罪被害等に関する相談への対応、犯罪被害者等給付金の裁定の申請の補助及び物品の供与又は貸与、役務の提供その他の方法による犯罪被害者等の援助を行っており、都道府県警察では、同団体に対し、犯罪被害者等の同意を得て、犯罪被害の概要に関する情報を提供することで、犯罪被害者等が同団体による支援を受けやすくなるよう努めている。

MEMO 全国被害者支援ネットワーク(注)との連携

警察庁では、全国被害者支援ネットワークが開催する民間被害者支援団体の相談員等への研修に職員を講師として派遣しているほか、毎年、同ネットワークと全国犯罪被害者支援フォーラムを共催するなどして犯罪被害者等の支援に関する広報啓発を推進している。なお、同ネットワークは、平成30年5月で設立20周年を迎えており、同年10月には全国犯罪被害者支援フォーラム2018が開催され、長年にわたり犯罪被害者等の支援活動に尽力し、多大な功労があったと認められる犯罪被害相談員等に対して、国家公安委員会委員長による表彰のほか、警察庁長官及び全国被害者支援ネットワーク理事長による連名での表彰等が行われた。

注:平成10年5月に8つの民間被害者支援団体により設立された団体(平成28年に公益社団法人化)。現在、全都道府県に民間被害者支援団体が設立されており、このうち犯罪被害者等早期援助団体の指定を受けた団体は、全て全国被害者支援ネットワークに加盟している。

全国犯罪被害者支援フォーラム2018

(2)第3次犯罪被害者等基本計画の推進

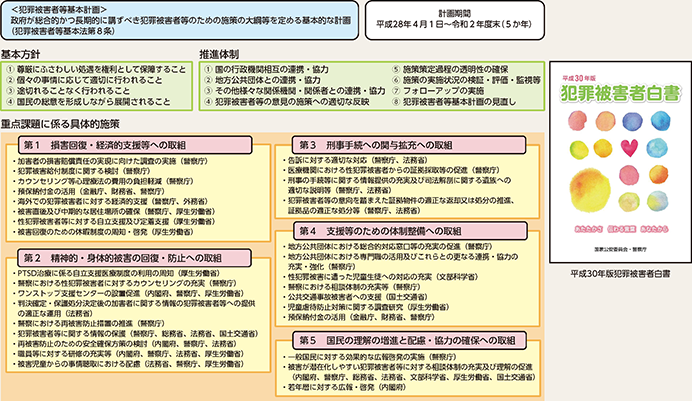

犯罪被害者等基本法において、政府は、犯罪被害者等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、犯罪被害者等のための施策に関する基本的な計画を定めなければならないこととされている。

これに基づき、平成17年には犯罪被害者等基本計画が、平成23年には第2次犯罪被害者等基本計画がそれぞれ策定されていたところ、平成28年4月、それまでの基本計画の推進による成果を踏まえつつ、平成28年度から令和2年(2020年)度までの5年間を計画期間とする第3次犯罪被害者等基本計画が策定された。

犯罪被害者等基本計画の作成及び推進に関する事務を担う警察庁では、関係府省庁が推進する具体的施策について、その進捗状況を定期的に確認するとともに、年次報告(犯罪被害者白書)等を通じて公表するなど、第3次犯罪被害者等基本計画の確実な推進を図っている。

MEMO 地方自治体における犯罪被害者等の支援に特化した条例の制定

警察庁では、第3次犯罪被害者等基本計画に基づき、犯罪被害者等の視点に立った総合的かつ計画的な犯罪被害者等の支援の促進のため、犯罪被害者等の支援に関する条例の制定等について都道府県及び指定市に対し情報提供を行っているところであり、犯罪被害者等の支援に特化した条例を制定する動きが広がっている。

例えば、横浜市は、犯罪被害者等の権利利益の保護が図られる地域社会の実現に向け、犯罪被害者等の支援について市、市民等及び事業者のそれぞれの責務を明確にするとともに、市の行う施策として犯罪被害者等の経済的な負担の軽減や被害からの早期回復のための支援等を盛り込んだ「横浜市犯罪被害者等支援条例」を制定した(平成31年4月1日施行)。同市では、同条例によって、犯罪被害者等の支援の充実のほか、関係機関との連携の強化と市民による理解の促進を図ることで、犯罪被害者等が安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指すこととしている。