2 高齢運転者の交通事故防止対策の推進

(1)高齢運転者による交通事故の状況

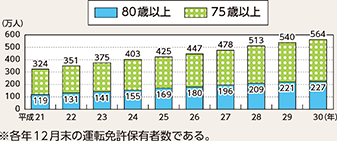

75歳以上の運転免許保有者数は増加を続けており、平成30年と21年を比べると、75歳以上は約1.7倍、80歳以上では約1.9倍に増加している。

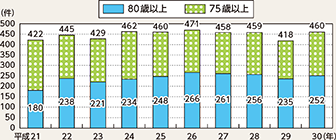

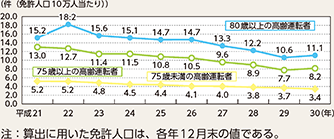

このような状況の中、75歳以上の自動車等(注1)の運転者による死亡事故件数は、横ばいで推移しており、80歳以上に限っても同様の傾向がみられる。また、第1当事者(注2)の年齢層別運転免許人口10万人当たり死亡事故件数は75歳以上、80歳以上共に減少傾向にあるものの、平成30年中は、75歳未満の運転者によるものと比べて、75歳以上では2倍以上、80歳以上では3倍以上となっている。

注1:自動車、自動二輪車及び原動機付自転車

注2:交通事故当事者のうち最も過失が重い者

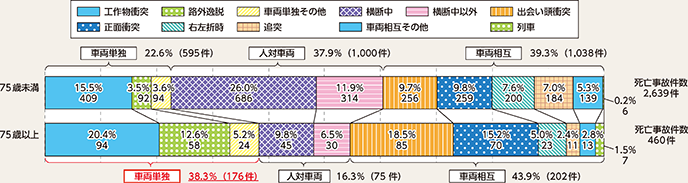

平成30年中の75歳以上の運転者による死亡事故を類型別にみると、工作物衝突、出会い頭衝突、正面衝突の順に多く発生しており、75歳未満の運転者によるものに比べて車両単独の占める割合が高い。

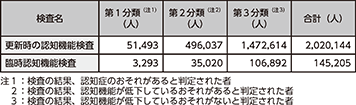

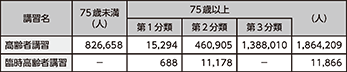

(2)高齢運転者に対する教育等

更新期間が満了する日における年齢が70歳以上の者は、運転免許証を更新する際、高齢者講習の受講が義務付けられている。また、更新期間が満了する日における年齢が75歳以上の者は、満了する日より前の6月以内に、認知機能検査を受けることが義務付けられており、同検査の結果に応じた高齢者講習を受講することとされている。警察では、認知機能検査及び高齢者講習の円滑な実施に向け、都道府県公安委員会が認知機能検査等を直接実施することによる受検・受講枠の拡大、早期の受検・受講予約の奨励等の取組を推進している。

また、一定の違反行為(注)をした75歳以上の運転者に対して臨時認知機能検査を行い、その結果が直近の認知機能検査の結果と比較して悪化した者等については、臨時高齢者講習を実施している。さらに、運転免許証の更新時の認知機能検査又は臨時認知機能検査の結果、認知症のおそれがあると判定された者については、その者の違反状況にかかわらず、医師の診断を要することとしている。

注:信号無視、通行区分違反、一時不停止等の認知機能が低下した場合に行われやすい違反行為

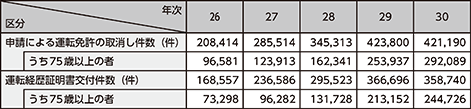

(3)運転免許証の自主返納(申請による運転免許の取消し)

身体機能の低下等を理由に自動車の運転をやめる際には、運転免許の取消しを申請して運転免許証を返納することができるが、その場合には、返納後5年以内に申請すれば、運転経歴証明書の交付を受けることができる。この運転経歴証明書は、金融機関の窓口等で犯罪収益移転防止法の本人確認書類として使用することができる。

警察では、自主返納及び運転経歴証明書制度の周知を図るとともに、自主返納した者への支援について、地方公共団体をはじめとする関係機関・団体等に働き掛けるなど、自動車の運転に不安を有する高齢者等が自主返納しやすい環境の整備に向けた取組を進めている(注)。

注:一般社団法人全日本指定自動車教習所協会連合会のウェブサイト(http://www.zensiren.or.jp/kourei/)において、運転免許証を自主返納した者等を対象とした各種支援施策について紹介している都道府県警察等のウェブページを集約し、高齢者等への情報提供に取り組んでいる。

運転経歴証明書の様式

運転免許証の自主返納に関する広報ポスター

MEMO 高齢運転者交通事故防止対策に関する有識者会議

警察では、平成29年1月から開催されている「高齢運転者交通事故防止対策に関する有識者会議」の下に、認知症、視野障害及びその他の加齢に伴う身体機能の低下という高齢者の運転リスクにそれぞれ対応する3つの分科会を開催し、平成31年3月までに様々な観点から調査研究を進めた(注)。

注:3つの分科会は「認知機能と安全運転の関係に関する調査研究」分科会、「視野と安全運転の関係に関する調査研究」分科会及び「高齢者の特性等に応じたきめ細かな対策の強化に向けた運転免許制度の在り方等に関する調査研究」分科会である。令和元年(2019年)度は「高齢運転者交通事故防止対策に関する調査研究」分科会を開催して、引き続き調査研究を進めている。