第2節 交通安全意識の醸成

1 歩行者の安全確保

(1)歩行者が関係する交通事故の特徴

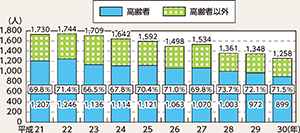

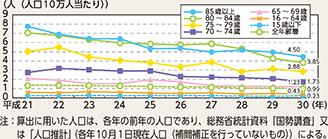

平成30年(2018年)中の歩行中死者数は1,258人で、死者数全体の35.6%を占めている。歩行中死者数の内訳を年齢層別にみると、65歳以上の高齢者が約7割を占めており、高齢者はおおむね年齢層が高いほど人口10万人当たり歩行中死者数が多い傾向にある。

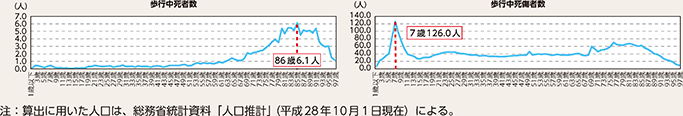

平成26年から30年までの期間において、人口10万人当たりの歩行中死者数を年齢別にみると86歳が最も多く、また、歩行中死傷者数を年齢別にみると7歳が最も多い。

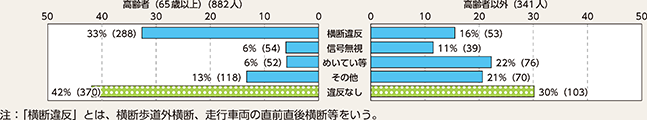

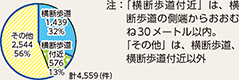

歩行者中死者の法令違反の状況をみると、65歳以上の高齢者はそれ以外と比べて、「違反なし」の割合は高いものの、違反別でみると「横断違反」については割合が高くなっている。

MEMO 信号機のない横断歩道における歩行者優先の確保等に向けた取組

自動車と歩行者との死亡事故の大半は歩行者の横断中に発生している。

信号機のない横断歩道での死亡事故では、自動車の横断歩道手前での減速が不十分なものが多く、また、横断中死亡事故では、歩行者の法令違反も多いことが判明した。このような状況を踏まえ、警察では、運転者に横断歩道での歩行者優先義務を再認識させるとともに、歩行者にも横断歩道付近での交通ルールを周知するため、広報啓発や街頭における指導を強化している。

(2)高齢者の安全確保

警察では、歩行中死者の約7割を占める高齢者に対して、交通ルールの遵守や交通安全意識の醸成を促すため、関係機関・団体等と連携し、交通事故が多発している交差点等における交通ルールの遵守の呼び掛けや、医療機関、福祉施設等における広報啓発活動を行っているほか、高齢者が加齢に伴う身体機能の変化が行動に及ぼす影響等を理解し、自ら納得して安全な交通行動を実践することができるよう、シミュレーター等の各種教育機材を積極的に活用した参加・体験・実践型の交通安全教育を実施している。また、薄暮時・夜間に高齢歩行者の死亡事故が多発していることを踏まえ、これを周知するとともに、反射材用品等の着用促進を図っている。

参加・体験・実践型の交通安全教育

広報啓発ポスター

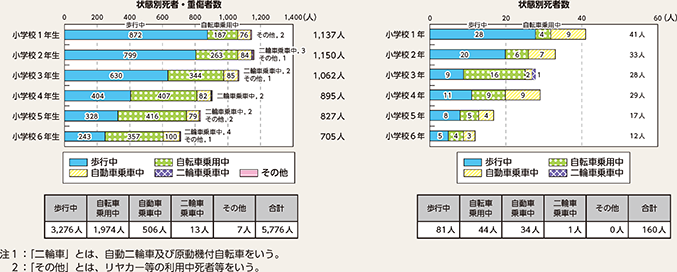

(3)子供の安全確保

平成30年中の15歳以下の子供の死者数は79人であり、これを状態別にみると、歩行中が48.1%を占めている。小学生の死者・重傷者数を状態別にみると、歩行中が最も多く、また、小学校1年生の歩行中の死者・重傷者数は6年生の約3.6倍となっている。

警察では、心身の発達段階に応じた段階的かつ体系的な交通安全教育を推進している。

幼児に対しては、自らの判断で行動する歩行者となるために基本となる交通ルールや交通マナー等を習得させるため、幼稚園・保育所等及び保護者等と連携して、腹話術や紙芝居等の視聴覚に訴える教育手法を取り入れた交通安全教室等を実施している。

児童に対しては、歩行者として必要な技能・知識を習得させるとともに、道路交通における危険を予測し、これを回避して安全に通行する意識及び能力を高めるため、小学校、PTA等と連携した交通安全教育を実施している。

また、通学路の定期的な合同点検等の結果を踏まえ、警察による対策が必要な箇所において、教育委員会、学校、道路管理者等と連携し、信号機や横断歩道の設置等による道路交通環境の整備、通学路の危険箇所を取り上げた具体的な交通安全教育等を推進している。

幼児に対する交通安全教育