4 交通安全対策における新たな目標

(1)第10次交通安全基本計画の作成に至る経緯

我が国では、戦後、自動車交通の急成長期を迎え、交通事故が激増する中、交通安全対策は、行政各分野が協力して取り組むべき重要な政策課題と位置付けられ、昭和30年の内閣官房長官を本部長とする交通事故防止対策本部の設置等(注)を経て、45年には、交通安全対策基本法が制定されるとともに、同法に基づき内閣総理大臣を会長とする中央交通安全対策会議が設置された。

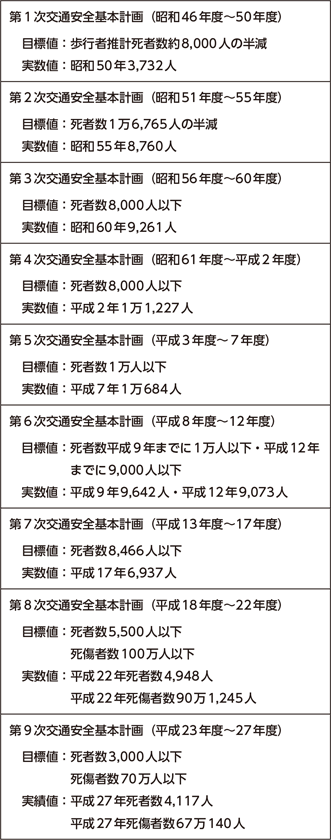

交通安全基本計画は、46年以降5年ごとに同会議において作成されており、基本理念、基本的考え方、目標及び対策によって構成されている。これまでの各計画における道路交通に関する目標値等は、図表特-29のとおりである。

平成18年度から22年度までの間を計画期間とした第8次交通安全基本計画では、22年までに死者数を5,500人以下にするという目標が掲げられていたところ、その目標を20年に達成し、21年に公表された内閣総理大臣(中央交通安全対策会議会長)の談話において、21年以降10年間を目途に、更に死者数を半減させる決意が示され、政府として、30年を目途に死者数を2,500人以下にするという目標が掲げられた。

また、23年度から27年度までの間を計画期間とした第9次交通安全基本計画では、27年までに死者数を3,000人以下にするという目標が掲げられたが、27年中の死者数は4,117人となり、目標を達成するに至らなかった。

こうした中、内閣府が実施した同計画の政策評価、意見公募手続、公聴会における国民からの意見・要望等を踏まえ、今後の道路交通安全に関する基本政策について検討が進められ、28年3月、第10次交通安全基本計画が作成された。

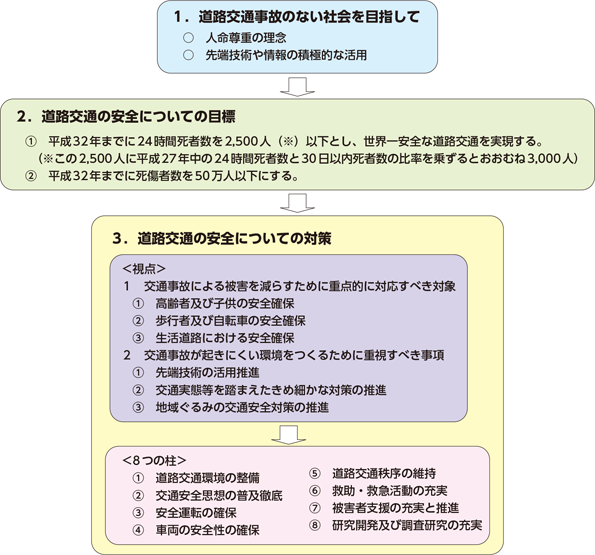

(2)第10次交通安全基本計画の概要

① 基本理念

「人優先」の交通安全思想を基本とし、究極的には交通事故のない社会を目指しつつ、交通安全対策を一層強力に推進していくほか、あらゆる知見を積極的に取り入れ、交通安全の確保に資する先端技術の普及活用を促進するとともに、新たな技術の研究開発にも積極的に取り組んでいくことが、基本理念として掲げられた。

② 目標

交通事故のない社会を実現するという究極の目標を一朝一夕に達成することは困難であると考えられることから、計画期間である平成32年までに、年間の死者数を2,500人以下にすることを目指すものとされた。また、交通事故そのものの減少や死傷者数の減少にも一層積極的に取り組み、32年までに、年間の死傷者数を50万人以下にすることを目指すものとされた。

③ 対策

従来の交通安全対策を基本としつつ、社会経済情勢、交通情勢の変化等に対応し、また、実際に発生した交通事故に関する情報の収集・分析を充実し、より効果的な対策への改善を図るとともに、有効性が見込まれる新たな対策を推進するものとされた。

対策の実施に当たっては、図表特-30のとおり、「交通事故による被害を減らすために重点的に対応すべき対象」及び「交通事故が起きにくい環境をつくるために重視すべき事項」という視点を明確にした上で、「道路交通環境の整備」、「交通安全思想の普及徹底」等を柱として、交通安全対策を実施するものとされた。