3 交通事故の分析

(1)正面衝突等死亡事故

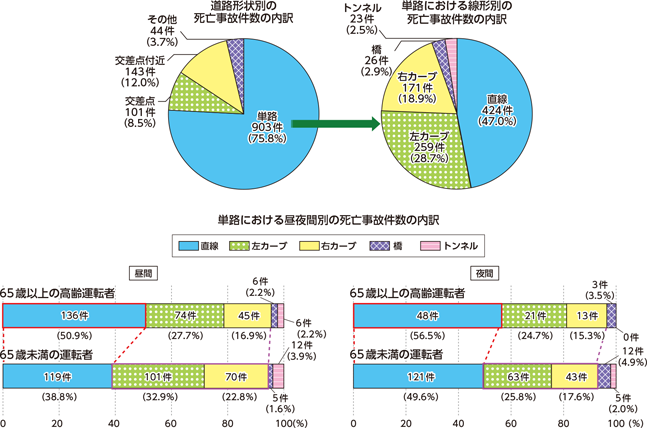

正面衝突等死亡事故は、約8割が単路(注1)において発生しており、このうち直線区間及び左右カーブ区間のそれぞれで約半数ずつ発生している。

単路での正面衝突等死亡事故は、昼夜間ともに、65歳以上の高齢運転者は直線区間におけるものの割合が、65歳未満の運転者は左右カーブ区間におけるものの割合が相対的に高い。

この要因として、危険認知速度(注2)や人的要因の分析から、

・ 65歳以上の高齢運転者は、操作不適や漫然運転等により直線区間において死亡事故を起こしている可能性が高いこと

・ 65歳未満の運転者は、速度超過により左右カーブ区間において死亡事故を起こしている可能性が高いこと

が考えられる。

注2:運転者が相手方車両、人、物件等を認め、危険を認知した時点(ブレーキやハンドル操作等の事故回避行動をとる直前)の速度

(2)横断中死亡事故

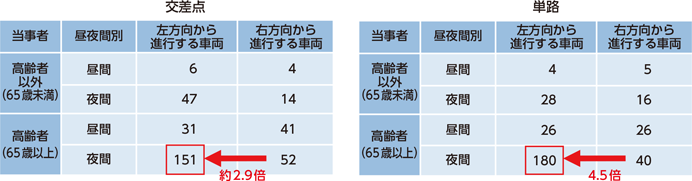

横断中死亡事故は、5割が交差点において、約3割が単路において発生している。また、交差点における死亡事故では、車両が直進中に多く発生しており、特に夜間では、その割合が高い。

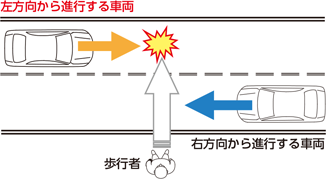

さらに、交差点及び単路のいずれにおいても、夜間、横断中の歩行者が左方向から進行する車両と衝突する死亡事故が多く、特に高齢者が当該事故に遭うことが多い。

夜間に高齢者がこのような事故に遭うことが多い要因として、高齢歩行者には、

・ 安全に横断するためには、右方向から進行する車両との距離よりも左方向から進行する車両との距離を十分に確保する必要があるにもかかわらず、横断可能と判断する距離を左右同じと認識してしまう

・ 安全確認から横断開始までに1、2秒の時間を要してしまう

・ 横断中は左右を確認しない

との傾向がみられることや、特に夜間は車両運転者による歩行者の発見が遅れることなどが考えられる。

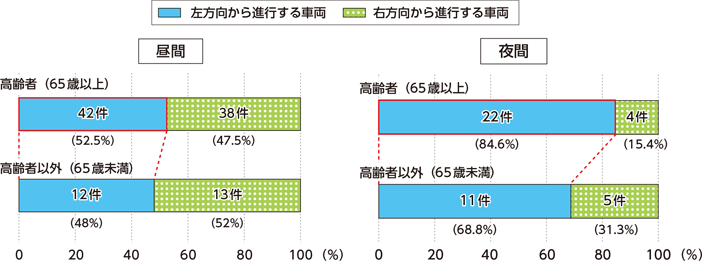

(3)出会い頭衝突死亡事故

出会い頭衝突死亡事故は、自動車対自転車によるものが最も多く、その大半は交差点において相互の車両が直進中に発生している。特に、自転車が交差点を直進中に左方向から進行する自動車と衝突する死亡事故が多く、夜間では、高齢者の方が、より当該事故に遭う割合が高くなるなど、横断中死亡事故の歩行者と同様の傾向がある。

このような形態の事故が多い要因として、

・ 自転車の信号無視や一時不停止等の法令違反が多いこと

・ 自動車の運転者が左方向から進行してくる車両に気を取られることやフロントピラー等が死角となることなどにより、右方向から進行してくる自転車に気付くのが遅れること

などが考えられる。

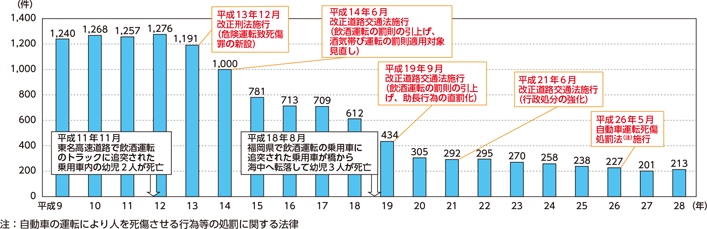

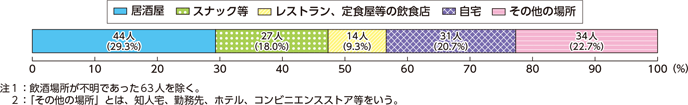

(4)飲酒死亡事故

飲酒死亡事故は、飲酒運転に対する取締りの強化や罰則の引上げ等によって大幅に減少したが、近年、その減少幅が縮小しており、平成28年中は213件で、6年ぶりに前年より増加した。

飲酒死亡事故は、

・ 飲食店だけでなく、自宅で飲酒して死亡事故を起こすものが多いこと

・ 車両単独事故によるものが多いこと

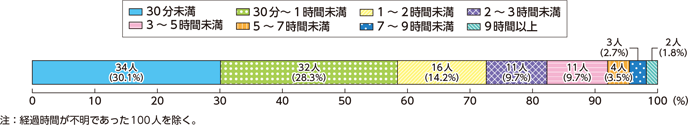

・ 飲酒直後から1時間経過するまでの時間帯のものが多いが、飲酒終了から一定時間経過後のものも発生していること

などが明らかとなっている。

(5)子供の交通事故

平成28年中の15歳以下の子供の死者数は74人であり、これを状態別にみると、歩行中が44.6%、自転車乗用中が23.0%を占めている。

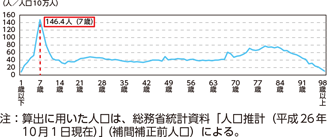

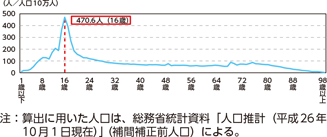

24年から28年までの期間において人口10万人当たり死傷者数を年齢別にみると、歩行中は7歳が、自転車乗用中は16歳が、それぞれ突出して多い。また、小学生の歩行中事故は横断中と飛出しが、中学生・高校生の自転車乗用中事故は出会い頭衝突が、それぞれ多く、いずれも新年度の開始から夏休みにかけての間及び秋に発生するものが多い。

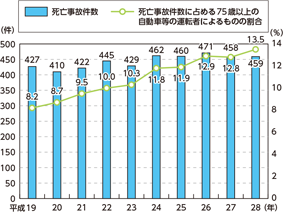

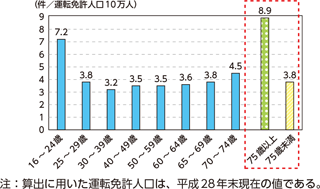

(6)高齢運転者による死亡事故

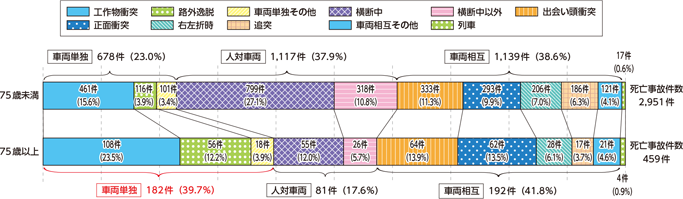

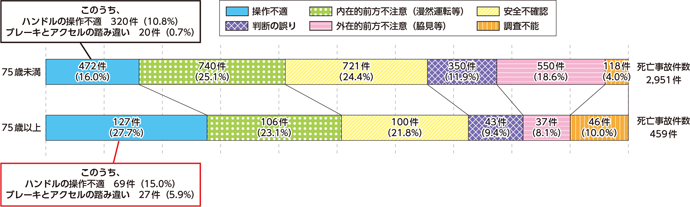

75歳以上の自動車等(注1)の運転者による死亡事故件数は、近年、横ばいで推移しているが、死亡事故件数全体が減少傾向にあるため、その占める割合は増加している。

平成28年中の第1当事者(注2)の年齢層別運転免許人口10万人当たり死亡事故件数をみると、75歳以上の運転者によるものは8.9件と、75歳未満の運転者によるものに比べて2倍以上多い。

注2:交通事故の当事者のうち最も過失が重い者

28年中の75歳以上の自動車等の運転者による死亡事故は、

・ 約8割が昼間に、98.0%が一般道路で発生していること

・ 類型別では、工作物衝突、出会い頭衝突、正面衝突の順に多く発生しており、75歳未満の運転者によるものに比べ、車両単独の占める割合が高いこと

・ 人的要因別では、操作不適が最も多く、75歳未満の運転者によるものに比べ、ブレーキとアクセルの踏み違いの占める割合が高いこと

などが明らかとなっている。