3 サイバー攻撃の情勢

インターネットが国民生活や社会経済活動に不可欠な社会基盤として定着する中で、我が国の政府機関、民間企業等に対するサイバー攻撃が発生している。特に、社会機能を麻痺させる電子的攻撃であるサイバーテロ(注)や、情報通信技術を用いた諜(ちょう)報活動であるサイバーインテリジェンスの脅威は、国の治安や安全保障に影響を及ぼすおそれのある問題となっている。

(1)サイバーテロの情勢

情報通信技術が浸透した現代社会において、重要インフラ(注1)の基幹システム(注2)に対する電子的攻撃はインフラ機能の維持やサービスの供給を困難とし、国民の生活や社会経済活動に重大な被害をもたらすおそれがある。これまで、我が国では、重要インフラの基幹システムに対する電子的攻撃により社会的混乱が生じるようなサイバーテロは発生していないが、海外では、不正プログラムによって金融機関のシステムや原子力関連施設の制御システムの機能不全を引き起こす事案が発生している。

サイバーテロに用いられる手口としては、セキュリティ上のぜい弱性を悪用するなどして攻撃対象のコンピュータに不正に侵入するもの、不正プログラムに感染させることにより管理者や利用者の意図しない動作をコンピュータに命令するものなどがある。

注2:国民生活又は社会経済活動に不可欠な役務の安定的な供給、公共の安全の確保等に重要な役割を果たすシステム

事例

平成27年4月、フランスの国際放送局が、ISILの賛同者とみられる「CyberCaliphate」と称する者によるサイバー攻撃を受けた。

この攻撃により同局の番組が放送できない状態となったほか、公式ウェブサイトや同局のSNSアカウントが一時的に乗っ取られ、フランス軍のISILに対する空爆を非難する声明文等が同ウェブサイトや同局のアカウントに掲示される被害が発生した。

フランス政府は、この攻撃の犯人を特定し起訴するために全力を尽くすと表明し、捜査を進めるとともに、国内メディアの幹部を集めた会議を開催し、通信ネットワーク等のセキュリティに関する警戒レベルを引き上げる必要性を指摘した。

放送不可能となったフランスの国際放送局

乗っ取られた国際放送局のSNSアカウント

(2)サイバーインテリジェンスの情勢

近年、情報を電子データの形で保有することが一般的となっている中、軍事技術への転用も可能な先端技術や、外交交渉における国家戦略等の機密情報の窃取を目的として行われるサイバーインテリジェンスの脅威が、世界各国で問題となっている。

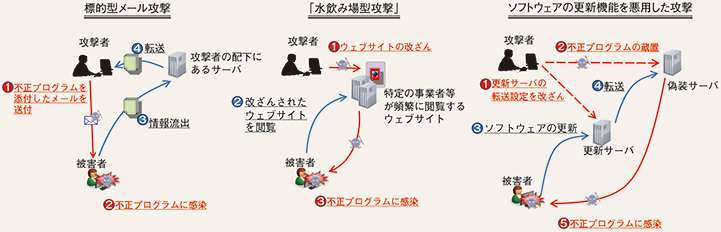

サイバーインテリジェンスに用いられる手口としては、市販のウイルス対策ソフトでは検知できない不正プログラムを添付して、業務に関連した正当なものであるかのように装った電子メールを送信し、これを受信したコンピュータを不正プログラムに感染させるなどして、情報の窃取を図る標的型メール攻撃が代表的である。

最近の標的型メール攻撃の傾向としては、近年減少傾向にあった「ばらまき型」攻撃が平成26年下半期に急増しており、その内容としては、商品代金請求等の業務上の連絡を装った英文のものが多くみられる。また、日本の制度を踏まえて受信者が違和感を感じにくい内容のメールを送信するなど、手口がより巧妙化しており、例えば、企業等の健康保険組合からの医療費の通知を装った手口が新たに確認された。標的型メール攻撃の送信先アドレスについては、インターネット上で公開されていないものが約7割を占めていることから、攻撃者が対象組織や職員について深く調査し、周到な準備を行った上で攻撃を実施していることがうかがわれる。

こうした標的型メール攻撃のほか、対象組織の職員が頻繁に閲覧するウェブサイトを改ざんし、当該サイトを閲覧したコンピュータに不正プログラムを自動的に感染させる手口による「水飲み場型攻撃」や、無償ソフトウェアの更新機能を悪用して不正プログラムに感染させるといった攻撃も発生するなど、サイバー攻撃の手口はますます巧妙化・多様化している。

事例

26年1月、福井県に所在する独立行政法人(現:国立研究開発法人)日本原子力研究開発機構において、高速増殖原型炉「もんじゅ」の発電課当直員が使用する事務処理用パソコンが、動画再生用ソフトウェアの更新機能を悪用した手口により不正プログラムに感染したことが判明した。その後の調査により、パソコン内のファイルやフォルダの名称や、ユーザーアカウント名等のデータが窃取されたことが明らかになった。

事例

26年9月、法務省民事局及び法務局のサーバ等が不正アクセスを受けたことが判明した。その後の調査の結果、当該不正アクセスにより、法務省が業務上保有する情報の一部が外部に送信された可能性があることが明らかになった。