1 女性の犯罪被害対策

(1)女性の犯罪被害の現状と対策

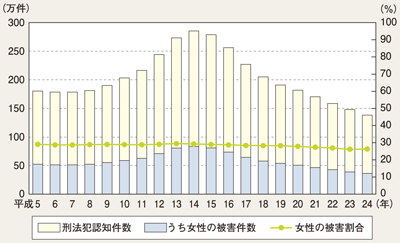

刑法犯認知件数のうち、女性が被害者となった件数(以下「女性の被害件数」という。)は、平成10年まで50万件台で推移していたが、11年から増加し、14年のピーク時には、約83万件となった。その後、刑法犯認知件数全体の減少とともに、女性の被害件数も減少し、24年中は約36万件となった。その間、認知件数に占める女性の被害件数の割合(以下「女性の被害割合」という。)については、刑法犯全体では、おおむね30%弱で推移しており、24年中は26.3%であった。

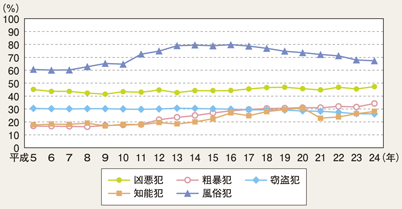

包括罪種別に、女性の被害割合をみると、詐欺等の知能犯で女性の被害割合が増加傾向にあるほか、暴行・傷害等の粗暴犯に関しても、24年中の女性の被害割合が約34%と、5年と比較して約2倍となっている。

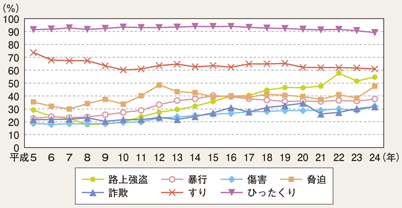

個別の罪種・手口別にみると、主に女性が被害者となる性犯罪以外では、窃盗犯の認知件数のうち、ひったくりの約90%、すりの約60%が女性が被害者となったものである。そのほか、路上強盗、暴行、傷害、脅迫及び詐欺における女性の被害割合が増加傾向を示しており、同年は、傷害において女性の被害割合が、5年以降で最多となった。

① 女性に対する暴力的事案の現状と対策

ア 恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案

恋愛感情等のもつれに起因する各種のトラブルや事件のうち被害者やその親族等に危害が及ぶおそれのある事案(以下「恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案」という。)は、事態が急展開して殺人事件等の生命に関わる重大事件に発展するおそれが大きいものであり、こうした特徴を踏まえた対策が求められている。

(ア)現状

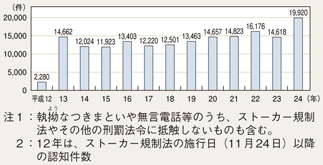

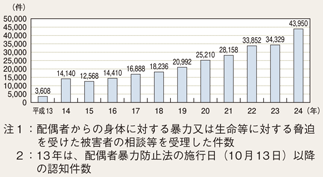

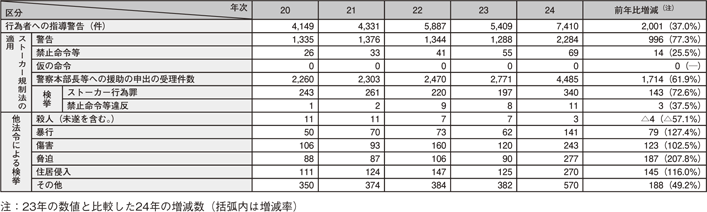

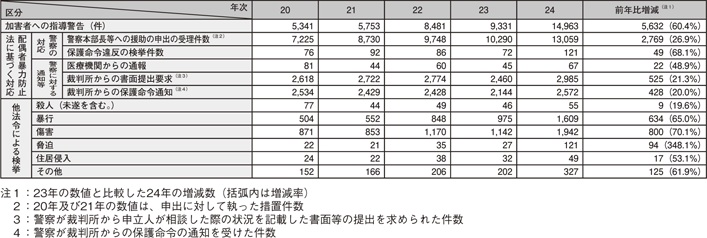

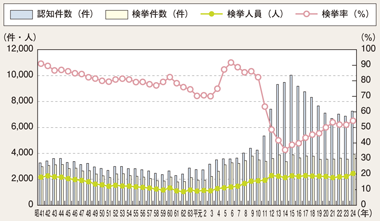

恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案のうち、主なものであるストーカー事案及び配偶者からの暴力事案の認知件数の推移は、それぞれ図II-37及び図II-38のとおりであり、平成24年中の認知件数は、ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規制法」という。)及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(以下「配偶者暴力防止法」という。)の施行以降、最多となった。

(イ)対策

平成23年12月、長崎県西海市における殺人事件(注1)の検証により明らかとなった問題点を踏まえ、警察では、被害拡大の防止が重要であるとの観点から、ストーカー規制法や配偶者暴力防止法(注2)、その他の法令の積極的な適用による加害者の検挙等のほか、110番緊急通報登録システム(注3)への登録やビデオカメラの設置等による被害者とその親族の保護措置等、組織による迅速・的確な対応を推進してきた(44頁参照)。

さらに、新たな取組として、25年2月から順次全国で「被害者の意思決定支援手続」を導入したほか、「危険性判断チェック票」についても試行を実施し、その導入を図っている。

注2:25年6月、第183回国会において、生活の本拠を共にする一定の交際相手から暴力を受けた被害者を保護の対象とする配偶者暴力防止法の一部を改正する法律が成立した。

注3:あらかじめ電話番号を登録した被害者等から通報があった場合、被害者等からの通報であることが自動表示されるもの。

◯ 被害者の意思決定支援手続

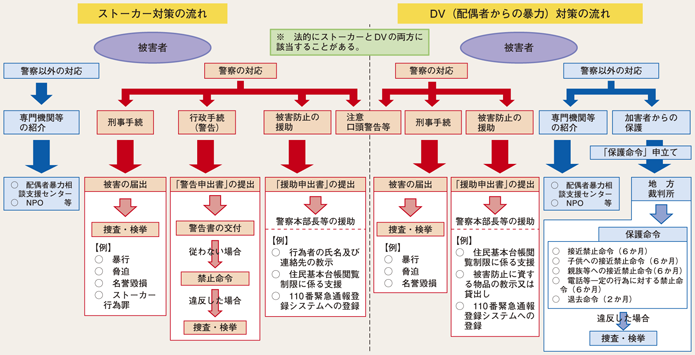

被害者の意思決定支援手続は、事案の危険性や被害の届出、ストーカー規制法に基づく警告の申出等の警察が執り得る措置を被害者等に図示しながら(図II-39参照)分かりやすく説明し、被害者等が選択する措置を明確にするものである。被害者等の意思が明らかになることで、警察と被害者等が共通認識を持ち、より迅速・的確な事案対応を推進することができる。

◯ 危険性判断チェック票

危険性判断チェック票は、外部の司法精神医学に関する有識者の科学的・専門的知見を得て作成されており、ストーカー事案や配偶者からの暴力事案について相談をした被害者から、被害者本人や加害者の性格、日常行動等に関する項目についてアンケート方式で聴取し、その回答に基づいて殺人等の重大事案に発展する危険性を警察が判断するものである。あわせて、危険度が高い加害者へのアプローチを行うことで、更なる加害行為を思いとどまらせ、被害の拡大防止を図る取組について検討しているところである。

コラム② 神奈川県逗子市における殺人事件に伴う対応について

(1)事件の概要

平成24年11月、神奈川県逗子市において、元交際相手の女性に対する脅迫罪により保護観察付執行猶予中の男が、同女に慰謝料を請求する内容の電子メールを連続して大量に送信した後、同女を殺害する事件が発生した。

(2)逮捕状請求時における配慮

本件においては、捜査員が男に脅迫罪の逮捕状を示す際、逮捕状に記載された被害者の結婚後の氏名や自宅住所を読み上げたことなどから、これをきっかけに男が被害者の住所等を特定した可能性があった。

これを受け、警察庁は、24年12月、再被害防止への配慮が必要とされる事案における逮捕状の請求につき、恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案等における被疑事実の要旨の記載に当たっては、再被害防止の必要性等に応じて被害者の氏名や住所の表記方法に配慮するよう都道府県警察に指示した。

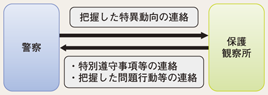

(3)保護観察所との連携

保護観察所において男に対し被害者との接触を禁じた特別遵守事項が付されていたことや、電子メールの連続送信行為があったことについて、警察と保護観察所との情報交換が十分なされていれば、執行猶予の取消しに向けた手続を執ることができた可能性があった。それまでも警察は、配偶者暴力相談支援センター等との連携の下、被害者支援のための活動を行っていた(44頁参照)ところであったが、これに加えて警察庁は、法務省と協議の上、25年3月、恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案に関して、特異動向のある行為者が保護観察付執行猶予中であるか否か及び送致した被疑者が保護観察付執行猶予に付されたか否かの把握、並びに保護観察付執行猶予中の者による問題行動等の把握に関して、保護観察所等との連携を強化するよう都道府県警察に指示した。

(4)連続した電子メールの送信について

事件当時のストーカー規制法においては、電子メールの連続送信行為それ自体は規制の対象である「つきまとい等」の一類型として明確に位置付けられていなかったことなどから、ストーカー規制法の適用等が困難と判断され、ストーカー規制法に基づく行政措置や刑事事件としての捜査が行われなかった。これを踏まえ、25年6月、第183回国会において、電子メールの連続送信行為を「つきまとい等」の一類型として規制対象に追加することなど(注)を内容とするストーカー規制法の一部を改正する法律が成立した。

事例①

24年12月、被害女性(30歳代)は、勤務先に客として来訪した男(36)による自宅への押し掛けについて警察に相談した。警察では、女性に対して被害の届出を促したが、女性がこれをちゅうちょしたため、自宅周辺等の警戒を行い、男に口頭で指導した。しかし、男がその後もつきまとい等を続けたことから、女性に対し、重大事件に発展する危険性について再度説明し説得したところ、女性は被害を届け出たことから、男をストーカー規制法違反で逮捕した(群馬)。

事例②

24年10月、かつて被害女性(30歳代)と内縁関係にあった男(39)が女性方に押し掛けた上、女性を物干し竿で突き、娘を殺しに行く旨を告げて脅迫した。警察では、直ちに女性等の保護措置を執り、被害の届出を促したが、女性は男からの報復を恐れて、これをちゅうちょした。しかし、警察は、男が暴力団と交際している点等から極めて危険性が高い事案と認め、被害の届出のないまま傷害罪及び脅迫罪で男を逮捕した。女性は警察からの助言に基づき、男の勾留期間中に転居した(福岡)。

事例③

24年6月、福岡県内に居住していた被害女性(30歳代)は、夫(31)からの暴力に耐えかねて、息子と共に宮崎県内へ避難した。宮崎県警察では、女性から、「(息子を)渡さなかったら殺す」などと夫から電子メールが送られてきた旨の被害の届出を受け、福岡県警察に速報するとともに、女性の避難先直近に常駐して警戒するなどの保護措置を実施した。さらに、同日中に逮捕状の発付を得、翌朝、夫を福岡県内の自宅において脅迫罪で逮捕した(宮崎、福岡)。

イ 強姦・強制わいせつ

強姦・強制わいせつを始めとする性犯罪は、被害者の尊厳を踏みにじり、身体的のみならず精神的にも極めて重い被害を与える犯罪であり、警察では、被害者の心情、プライバシー等に配慮した対応がなされるよう取組を実施している。

(ア)現状

平成24年中の強姦及び強制わいせつの認知件数は、強姦1,240件、強制わいせつ7,263件と、前年より増加した(81頁参照)。また、検挙件数及び検挙人員も、それぞれ前年より増加しており、特に、強制わいせつの24年中の検挙件数(3,946件)及び検挙人員(2,451人)は、同罪種として統計をとり始めた昭和41年以降最多となった。

(イ) 対策

性犯罪捜査は、被害者への対応、証拠採取その他の捜査手法において専門性が求められることから、性犯罪捜査全般に精通した専門捜査官の育成に努めるとともに、その他の捜査員等に対しても、被害者からの届出受理、事情聴取、被害者連絡制度等に関する研修の充実を図っている(その他の性犯罪被害者を支援する取組については44頁参照)。

警察では、殺人、強盗等とともに強姦及び強制わいせつを「重要犯罪」と位置付け、全ての警察本部に性犯罪捜査指導官及び性犯罪捜査指導係を設置して、性犯罪の発生状況等を集約・分析し、その結果に基づいた捜査の指導・調整を行っているほか、関係都道府県警察間における合同・共同捜査を推進して効果的な捜査を実施するなどの取組を強化している。また、DNA型鑑定等の科学捜査を積極的に推進するとともに、心情、プライバシー等に配慮した被害者に対する事情聴取等、性犯罪特有の捜査の困難性を克服するための捜査手法、装備資器材等の開発に取り組んでいる。

また、認知された強制わいせつの被害のうち、街頭(注)で行われたものが全体の約6割を占めることから、警察では、関係機関・団体等と連携し、公共空間における防犯に配慮した環境整備を推進している(54頁参照)。

② 女性の日常を狙った犯罪の現状と対策

女性の日常生活を脅かす犯罪として、痴漢、盗撮、ひったくり・すり等があり、治安に対する不安の一因となっている(22頁参照)。

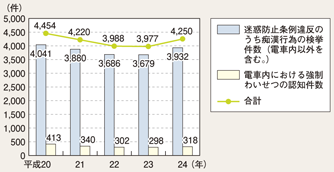

ア 痴漢事犯

電車内等における痴漢事犯については、都道府県迷惑防止条例違反、刑法上の強制わいせつ事犯等として検挙している。平成24年の迷惑防止条例等違反(注)のうち痴漢行為の検挙件数(電車内以外で行われたものを含む。)と電車内における強制わいせつの認知件数を合わせた数は、4,250件と、昨年に比べ6.9%増加した。

警察庁では、有識者等から構成される研究会を開催し、電車内の痴漢事犯の実態を把握するための調査や、電車内の防犯カメラの効果を検証するための実験等の結果を、23年3月、「電車内の痴漢撲滅に向けた取組みに関する報告書」として取りまとめた。その内容を踏まえ、警察では、鉄道会社に対する女性専用車両の増加の働き掛けや、痴漢撲滅キャンペーンの実施等、関係機関・団体等と連携した対策に取り組んでいる。

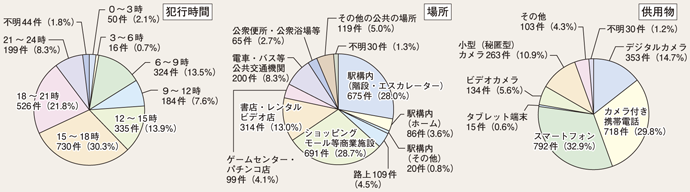

イ 盗撮事犯

盗撮事犯については、一般的に都道府県迷惑防止条例等違反で検挙している。24年中の迷惑防止条例等違反のうち、盗撮(注)の検挙件数は2,408件であった。盗撮事犯の犯行時間、犯行場所、盗撮行為に利用された供用物は、図II-43のとおりである。

警察では、盗撮事犯の抑止を図るため、広報啓発活動や取締りの強化を実施している。

事例④

福岡県では、福岡市中央区天神地区における盗撮事案が多発したことを受け、22年から警察本部、警察署、地元商店会が連携し、盗撮事犯の取締りの強化、広報啓発活動、防犯ミラーの設置等の総合対策を実施したところ、同地区内において被害が特に多発していた大型書店における発生件数が大きく減少した。

ウ 女性を狙った窃盗事犯

窃盗犯の認知件数に占める女性の被害割合は、ひったくりに関しては約90%、すりに関しては約60%で推移するなど、両者は女性が被害者となることが多い犯罪である(注1)。

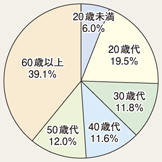

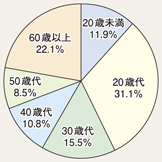

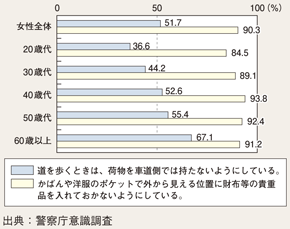

24年中の、ひったくり・すりの女性の被害状況を年齢別にみると、いずれも20歳代及び60歳以上の被害者の割合が高い(図II-44、図II-45参照)が、調査の結果によると、女性の中では60歳以上の防犯意識と比較して、20歳代の防犯意識は低いことがうかがわれる(図II-46参照)。

警察では、ひったくり・すりを始めとした女性が被害者となりやすい犯罪に関して、広報啓発活動の実施や防犯教室の開催等を通して、犯罪の発生しやすい時間帯(注2)や被害状況の特徴(注3)等に関して注意喚起を行い、被害防止を図っている。

注2:ひったくりの発生時間帯については、50頁参照

注3:被害状況の特徴としては、ひったくりについては、かばんを歩道側で所持している、自転車に防犯カバーを付けていない、移動中にヘッドフォンを着用している、すりについては、かばんの中の見えやすい位置に貴重品を入れているなどが挙げられる。

③ 女性の性的搾取に係る犯罪の現状と対策

女性の性を売り物にして女性を搾取する犯罪は、被害女性に対して深刻な身体的・精神的苦痛を与え、甚大な損害をもたらしている。

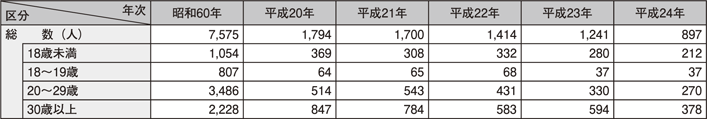

ア 売春関係事犯(注)

近年の売春関係事犯は、店舗を設けて行う事犯のほか、派遣型ファッションヘルスを仮装した事犯や、出会い系サイトを利用して女性になりすまして客を勧誘する事犯等がみられ、不法な収益を得ることを目的に、巧妙かつ組織的に行われている状況が認められる。また、平成24年中に警察が検挙した売春関係事犯において、売春を行っていた女性のうち18歳未満の女性の割合は約2割であった。

警察では、売春をさせる行為等に対する取締りを推進するとともに、それにより得られた収益を剥奪するための措置を講ずるなどして、売春関係事犯の根絶を図っている(注)。

事例⑤

自営業の男(30)は、24年9月、出会い系サイトで知り合った女性(19)に対し、自らが行う事業の運営資金が足りない旨を申し向けて資金提供を求め、同女との間で、不特定多数の男性客を相手に売春をさせ、その対償を同男が取得することを内容とする契約をした上で、同年10月、女性になりすまして出会い系サイトの掲示板に売春の相手方を求める書き込みをするなどして誘引した客を同女に売春の相手方として引き合わせた。同年11月、同男を売春防止法違反(売春をさせる契約及び周旋)で逮捕した(奈良)。

イ 人身取引事犯

売春等の性的サービスをさせ、その収益を搾取することなどを目的に、女性や児童をだましたり脅したりしてその者を獲得し、引き渡し、蔵匿するなどの人身取引事犯が国際的な問題となっている。

我が国でも、ブローカーの手引きによって入国した外国人女性が、渡航費用等の名目で多額の債務を負わされた上で、渡航前に告げられていた予定とは異なり、風俗店等で働かされて売春等の性的サービスを強要される事案が多発している。日本人についても、出会い系サイトで知り合った相手から理不尽な理由により金銭を要求されたり、ホストクラブで負った債務の肩代わりをした者からその債務の返済を要求されたりして、これらの者の支配下に置かれ、売春等を強要される事案がみられる。

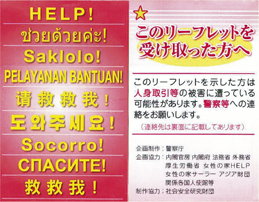

警察では、人身取引事犯に対し、その態様に応じ各種法令を適用して取締りを推進するほか、入国管理局、婦人相談所等と連携して被害者の適切な保護に努めている。また、定期的に関係国の在日大使館、被害者を支援する民間団体等との間で会議を開催し、緊密な情報交換を行っているほか、潜在する被害者を一人でも多く保護できるよう、風俗店等への積極的な立入り、警察等への被害申告を多言語で呼び掛けるリーフレットの作成・配布、広く一般の方から関連情報の提供を受け付ける匿名通報ダイヤルの運用等を行っている。さらに、人身取引事犯が発生した地域を中心に、警察と地域住民が一体となって人身取引の被害者を生まない環境を醸成するための意見交換の実施、講演会の開催、宣言の採択等の取組を行っている。

警察等に被害申告するよう多言語で呼び掛けるリーフレット(抜粋)

事例⑥

飲食店経営のタイ人の女(41)は、平成24年1月、同店で売春婦として働かせることなどを目的に、代金450万円を支払う約束でタイ人の被害女性(24)を買い受けた。被害女性は、450万円の借金を負わされ、売春して返済するよう強要されていた。同年6月までに、被害女性を買い受けた同店経営者を出入国管理及び難民認定法違反(不法就労助長)、売春防止法違反(周旋)、人身買受け罪等で、被害女性を売り渡したタイ人の女(31)ら2人を人身売渡し罪等でそれぞれ検挙した。なお、被害女性は、公的保護施設で一時保護され、その後、国際機関の支援により本国へ帰国した(警視庁、栃木、群馬)。

(2)女性被害者支援

犯罪被害者は、犯罪によって直接、身体的、精神的又は経済的な被害を受けるだけでなく、様々な二次的被害を受けることがある。特に、女性が被害者となることが多い強姦、強制わいせつ等の性犯罪は、犯罪被害者の尊厳を踏みにじるものであり、平成23年7月、警察庁において制定された「犯罪被害者支援要綱」では性犯罪被害者が重点的な支援の対象として挙げられている。

また、同じく女性が被害者となることが多い恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案については、事態が急展開して重大事件にまで発展するおそれが大きいことを踏まえ、被害拡大の防止の観点から、組織を挙げた迅速・的確な対応が求められている。

警察では、性犯罪被害者や恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案等の被害者の負担の軽減を図るため、個々の心情やニーズに配意した支援施策を推進している(注)。

① 性犯罪被害者に対する支援

警察では、性犯罪被害者の精神的負担の軽減を図るため、性犯罪捜査を担当する係への女性警察官の配置を促進するとともに、女性警察職員による「性犯罪110番」等の相談窓口や「性犯罪被害者相談コーナー」等の相談室の設置等相談体制の充実に努めている。その他、カウンセリング技能を有する警察職員の活用に加え、精神科医やカウンセラー、被害者支援団体等との連携によるカウンセリング委嘱制度を運用するなど性犯罪被害者のニーズに応じた適切なカウンセリングを実施している。

犯罪被害者に対応するカウンセラー(被害者は模擬)

また、性犯罪被害者の経済的負担の軽減を図るため、初診料、診断書料、緊急避妊に要する経費等の支援を行う制度を充実させるとともに、衣類を証拠として預かる際の着替え等を整備している。

さらに、事件発生時における迅速かつ適切な診断・治療、証拠採取や女性医師による診断等のため、産婦人科医会等とのネットワークを構築し、連携強化に努めている。

② 恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案の被害者に対する支援

警察では、恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案の被害者のため、保護命令手続の教示や避難の勧奨等を行っている。

また、被害者等の一時保護を行う配偶者暴力相談支援センター等の関係機関・団体と、カウンセリングの実施や保護命令の申立てのための証拠収集・保存方策等の専門性を要する措置について連携協力している。

さらに、加害者が被害者を発見するのを防ぐ取組として、加害者が被害者の住所を探索する目的で被害者の住民基本台帳を閲覧するおそれがある場合、被害者に対し、市区町村における住民基本台帳閲覧制限等の措置を教示し、申請手続の援助を行っているほか、逮捕時に被疑者の前で読み上げられる被疑事実の要旨における被害者の氏名や住所の表記方法に配慮することとしている(39頁参照)。

事例

兵庫県警察においては、事案の危険性・切迫性に応じた頻度での被害者への連絡を確実に実施することができるよう、事案の危険度を3つのレベルに分類するとともに、データベースを全ての警察署に整備し、連絡予定日に近接するとデータベースの該当部分の色が自動的に変化して担当者に注意喚起するシステム(ストーカー安心コールシステム)を導入している。