2 薬物対策

(1)供給の遮断

① いわゆる「運び屋」(注1)等による薬物密輸事犯への対策

我が国で乱用されている薬物の大半が海外から流入していることから、これを水際で阻止するため、税関等の関係機関との連携を強化するとともに、外国の取締機関等との情報交換を緊密に行っている。

また、薬物犯罪組織に資金面から打撃を与えるため、麻薬特例法の規定に基づき、業として行う密輸・密売等(注2)やマネー・ローンダリング事犯(注3)の検挙、薬物犯罪収益の没収・追徴等の対策を推進している。

注2:通常の密輸・密売等より重く処罰することができ、また、一連の行為を集合犯としてとらえ、その間の薬物犯罪収益総体が没収・追徴の対象となる。

注3:133頁参照

② インターネットを利用した薬物密売事犯対策

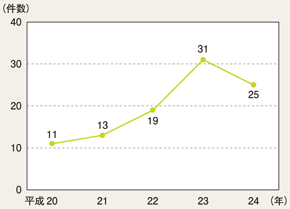

平成24年中のインターネットを利用した薬物密売事犯(注)の検挙事件数は25事件と、前年より6事件減少した。警察では、サイバーパトロールやIHCからの通報等により薬物密売情報の収集を強化し、密売人の取締りを推進している。また、インターネットを利用した薬物密売事犯を検挙した場合は、サイト管理者等に対して警告及び再発防止指導等を行っている。

注:広告違反、あおり・唆しを含む。

③「脱法ドラッグ」(注)対策

近年、「脱法ドラッグ」の使用者が、自動車を運転して重大な交通事故を引き起こしたり、心身に異常を来して救急搬送されたりする事案が相次いで発生している。警察では、使用者を危険運転致傷罪等により検挙するとともに、「脱法ドラッグ」の販売業者に対する指導・警告、悪質な販売業者の薬事法違反による検挙等に努めている。また、新しい「脱法ドラッグ」が次々に出現していることを踏まえ、25年2月には、麻薬や指定薬物に化学構造が類似する特定の物質群が薬事法における指定薬物として包括的に指定され、規制対象となった。

(2)需要の根絶

① 薬物乱用の取締り

薬物は、乱用者の精神、身体をむしばむばかりでなく、幻覚、妄想等により、乱用者が殺人、放火等の凶悪な事件や重大な交通事故等を引き起こすこともあるほか、薬物の密売が暴力団等の犯罪組織の資金源となっていることから、薬物乱用は社会の安全を脅かす重大犯罪である。警察では、乱用者を厳しく取り締まるとともに、広報啓発活動を行い、社会全体から薬物乱用を排除する気運の醸成を図っている。

密輸防止キャンペーン

② 薬物再乱用防止に向けた取組

警察では、薬物事犯で検挙された者やその家族等の希望に応じて、薬物乱用防止のための基礎的な知識や相談先等を記載した資料を配布し、薬物再乱用防止に関する必要な情報提供を行っている。