1 刑法犯

(1)刑法犯の認知・検挙状況

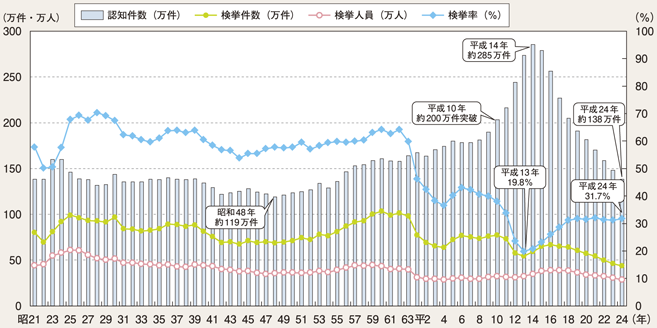

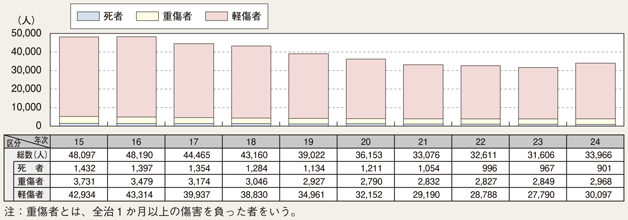

刑法犯の認知・検挙状況は図2-1のとおりである。刑法犯の認知件数は、平成8年から14年にかけて増加し続け、14年には約285万件に達した。しかし、15年からは減少に転じ、24年中は138万2,121件と、前年より9万8,639件(6.7%)減少し、昭和55年以降、32年ぶりに140万件を下回った。平成15年からの刑法犯の認知件数の減少は、窃盗犯の認知件数が減少したことが大きな要因であり、24年においても、刑法犯の認知件数の減少数の94.0%を窃盗犯の認知件数の減少数(9万2,678件減)が占めている。

刑法犯の検挙率は、昭和期にはおおむね60%前後の水準であったが、平成に入ってから急激に低下し、13年には19.8%と、戦後最低を記録した。しかし、14年から19年にかけて上昇し、それ以降はほぼ横ばいで推移している。24年中は31.7%と、前年より0.5ポイント上昇した。

(2)刑法犯の被害状況

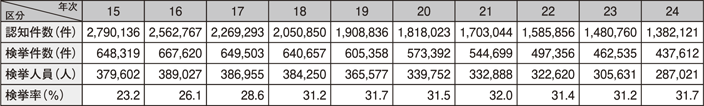

刑法犯により死亡し、又は傷害を受けた者の数の推移は、図2-2のとおりである。平成15年から23年にかけてはいずれの数も減少傾向にあったが、24年中には傷害を受けた者の数が16年以来8年ぶりに増加に転じ、総数も増加した。

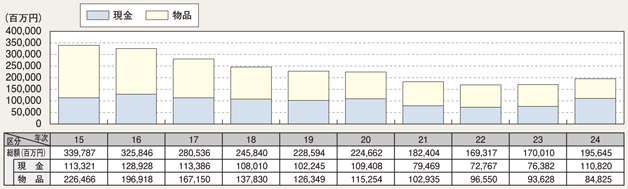

財産犯(注)の被害額の推移は、図2-3のとおりである。財産犯の被害総額は14年から23年にかけて減少し続けていたが、24年中には特殊詐欺等による現金の被害額が増加したことから、被害総額も増加した。

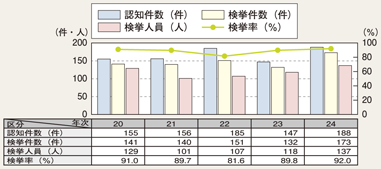

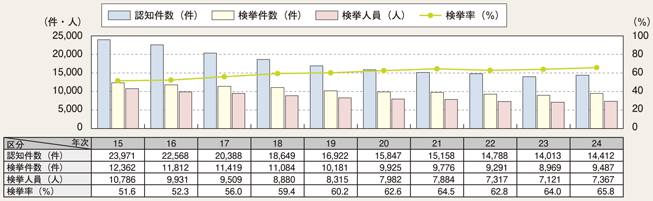

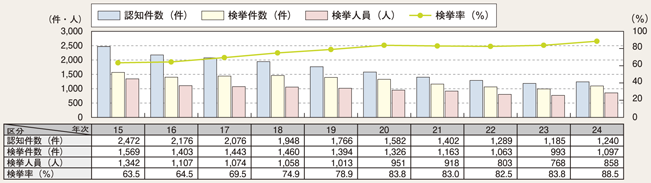

(3)重要犯罪の認知・検挙状況

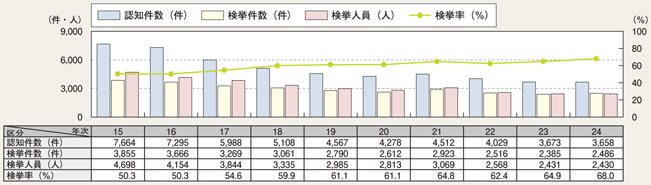

重要犯罪(注)の認知・検挙状況の推移は、図2-4のとおりである。ピーク時である平成15年から24年にかけて、重要犯罪の認知件数は9,559件(39.9%)減少した。

①殺人

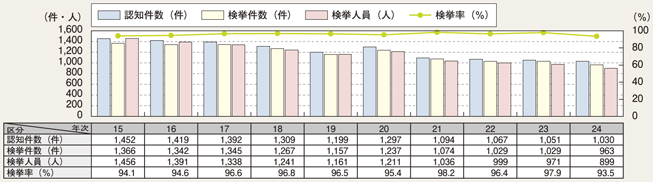

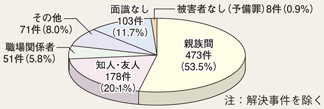

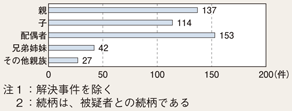

殺人の認知・検挙状況の推移は、図2-5のとおりである。殺人の認知件数は、平成16年以降減少傾向となり、24年中は1,030件と、戦後最少となった。また、24年中の検挙率は93.5%と、前年より低下したが、他の重要犯罪の罪種に比べ高い水準を維持している。殺人の解決事件(注)を除いた検挙件数を被疑者と被害者の関係別にみると親族間が473件(53.5%)と最も多く、そのうち配偶者(内縁を含む。)が153件で最も多かった。

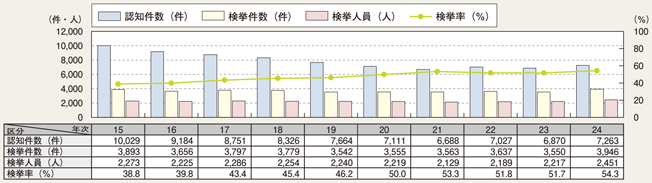

②強盗

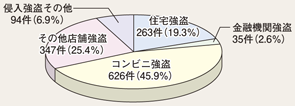

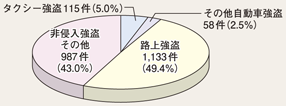

強盗の認知・検挙状況の推移は、図2-8のとおりである。ピーク時である平成15年から24年にかけて、強盗の認知件数は4,006件(52.3%)減少した。手口別の認知件数では、侵入強盗が1,365件で、うち45.9%がコンビニ強盗、25.4%がその他店舗強盗であり、非侵入強盗は2,293件で、うち49.4%が路上強盗であった。

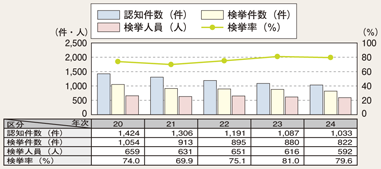

③強姦・強制わいせつ

強姦の認知・検挙状況の推移は、図2-11のとおりである。15年から23年にかけて、認知件数は連続して減少していたが、24年は前年より増加した。また、検挙率は上昇傾向にあり、24年も引き続きこの傾向が続いた。

強制わいせつの認知・検挙状況の推移は、図2-12のとおりである。15年から23年にかけて、認知件数は減少傾向にあったが、24年は前年より増加した。また、検挙率は上昇傾向にあり、24年も引き続きこの傾向が続いた。

④放火

放火の認知・検挙状況の推移は、図2-13のとおりである。放火の認知件数は17年以降減少し続けている。

⑤略取誘拐・人身売買

略取誘拐・人身売買の認知・検挙状況の推移は、図2-14のとおりである。

なお、被害者の男女別の認知件数をみると、女性の被害が4分の3を超えており、24年は85.1%であった。また、被害者の年齢層別の認知件数をみると、6~12歳が約3分の1を占めており、24年は36.7%であった。